优化文档管理:利用软件自动生成目录功能的方法与实用技巧

- 问答

- 2025-09-22 17:18:47

- 2

让自动目录功能真正为你所用

我承认,以前我对文档目录的态度很敷衍——要么手动敲几个标题凑数,要么干脆不写,反正内容都在那儿,谁还真的按目录跳转啊?直到有一次,我交出一份50页的项目报告,客户在电话里叹气:"能不能加个目录?我找不到第三部分的附录……" 那一刻我才意识到,目录不是装饰,而是之间的导航仪。

为什么自动目录总被用成"鸡肋"?

大部分人的文档管理流程是这样的:

- 打开Word/Google Docs,狂写内容;

- 最后想起"哦,得加个目录";

- 随便点一下"自动生成目录",发现格式混乱,标题层级错位;

- 放弃,改成手动调整,结果下次更新文档时目录又对不上了……

问题出在事后补救,自动目录的真正价值在于写作过程中的实时联动,而非最后五分钟的敷衍。

实战技巧:从"能用"到"好用"

先搭骨架,再填血肉

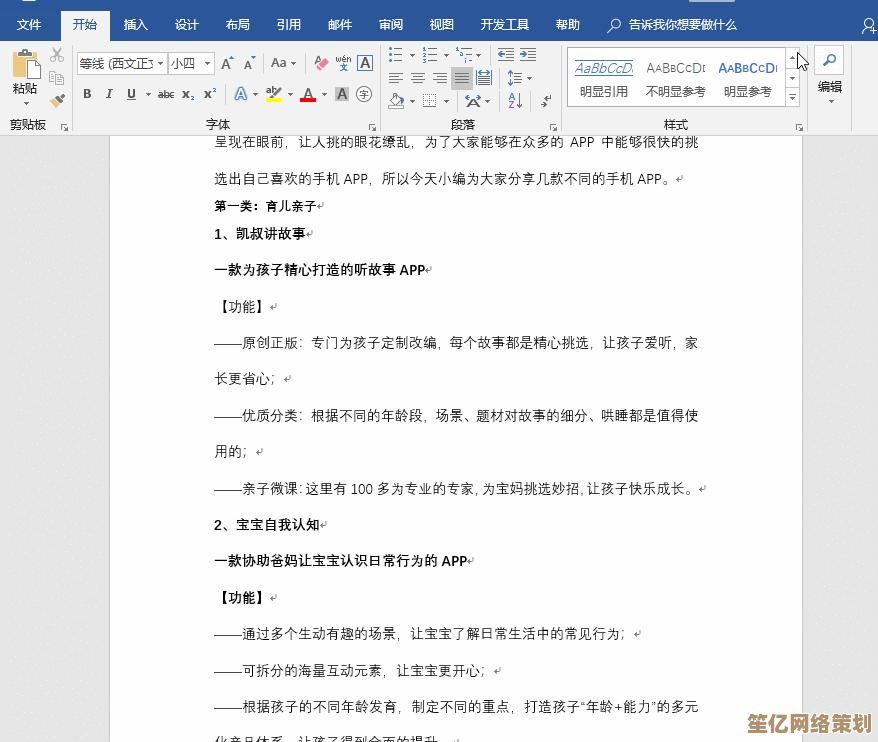

写文档前,用标题样式(Heading 1/2/3)先规划结构,哪怕暂时是空的。

- Heading 1:项目背景(先占位,后补内容)

- Heading 2:市场分析

- Heading 3:竞争对手(按Tab缩进,层级立刻清晰)

个人踩坑:我曾把全部标题设成Heading 1,生成目录时密密麻麻一片,被同事吐槽"你这和没目录有什么区别?"

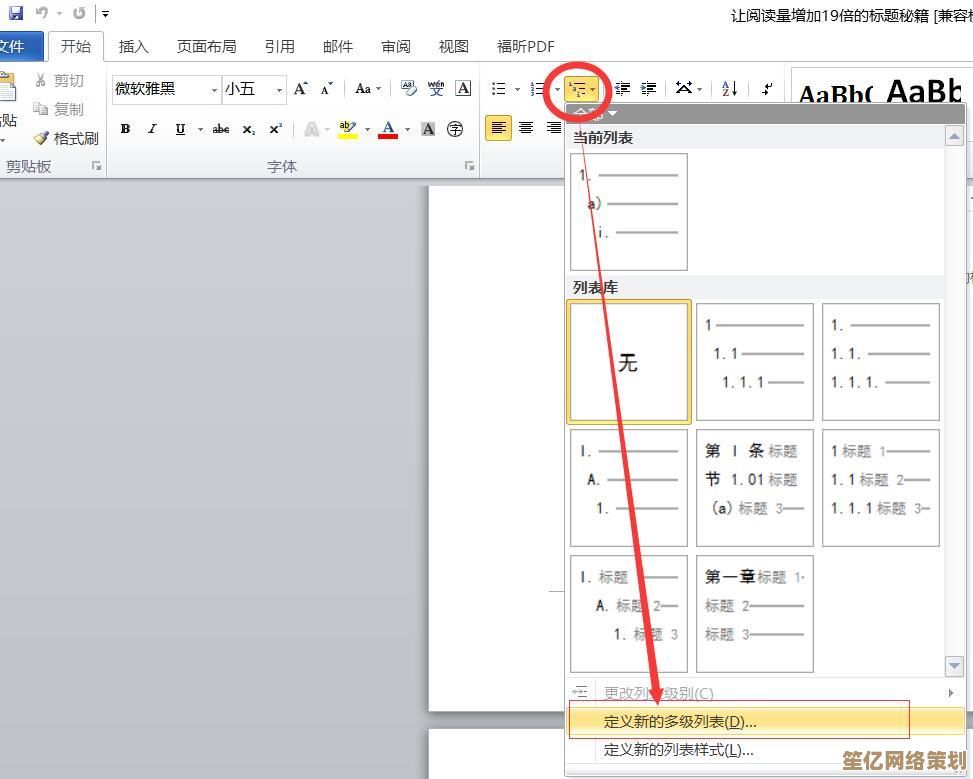

隐藏的"目录触发器"

- Word:插入目录后,右键"更新域"可同步最新标题;

- Markdown(如Typora):

[TOC]自动生成,但必须用规范层级; - Notion:输入

/table of contents,但只对公开页面生效,私有页面有时抽风(别问我怎么知道的)。

反向操作:用目录检查逻辑漏洞

生成目录后,快速扫一眼:

- 是否有

Heading 4藏在角落里无人认领? - 某个

Heading 2下面直接跳到Heading 4?大概率漏了中间环节。

案例:上周写方案时,目录暴露了我把"风险评估"塞进了"技术细节"的子标题,实际它该是平级章节。

小心那些"自动化陷阱"

不是所有文档都适合自动目录:

- 超短文件(如1页备忘录):强行加目录反而显得刻意;

- 多人协作文档:如果同事用"加粗字体"冒充标题,目录会漏抓(建议提前约定样式规范);

- 代码注释文档(如Sphinx):必须严格遵循

"""Args:"""的格式,否则生成失败。

我的私藏偏方

- 给目录加"锚点":在长PDF里,用Adobe Acrobat将目录条目链接到具体页码,读者点击直接跳转;

- 视觉化目录:用Miro或Draw.io画个思维导图版目录,贴在文档开头,适合讨厌文字层级的人;

- 终极懒人法:用Obsidian的"Auto Note Mover"插件,按标签自动归类文件,连目录都不用生成了(但只适合个人知识库)。

目录是思维的镜子

现在我会边写边看目录预览——如果它读起来像一篇连贯的摘要,说明文档逻辑过关;如果目录本身都支离破碎,内容大概率也有问题。

最后说句大实话:工具再智能,也救不了混乱的思考,自动目录功能像一面镜子,照出你组织信息的真实水平,与其纠结技术操作,不如先问自己:我想让读者第一眼看到什么?

(写完检查目录时,发现把"设成了Heading 3,立刻改成Heading 1——你看,习惯就是这样养成的。)

本文由瞿欣合于2025-09-22发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/6637.html