图标重塑之旅:赋予品牌崭新面貌与时代活力

- 问答

- 2025-11-16 20:55:49

- 5

我记得那是在一个周三的下午,会议室里弥漫着一种混合着咖啡因和淡淡焦虑的气息,我们的市场总监,一个平时很沉稳的人,指着投影幕布上那个我们看了快十年的公司图标,叹了口气说:“它看起来……有点累了。” 那一刻,大家都沉默了,不是因为沮丧,而是因为他说出了我们每个人心里都隐约感觉到,却从未说破的事实,我们的品牌图标,那个曾经让我们骄傲的符号,在如今这个充斥着高清屏幕和快速滑动的世界里,确实显得模糊、过时,甚至有些不合时宜了,这就是我们“图标重塑之旅”的起点,一场并非为了改变而改变,而是为了让品牌灵魂重新闪耀的探索。

第一步:不是画图,是“考古”

我们做的第一件事,并不是立刻打开电脑开始设计,相反,我们成立了一个小团队,像考古学家一样,开始挖掘,我们翻出了公司最早的宣传册、创始人的笔记、甚至第一款产品的包装,我们想弄明白,这个图标最初诞生的那一刻,它想传达的核心精神是什么?(来源:内部品牌档案回顾会议记录)

我们发现,原来那个看似复杂的图形里,藏着一个关于“连接”的故事,初创时期,创始人用交织的线条象征人与人、人与信息的链接,这个发现让我们豁然开朗,问题不在于图标本身,而在于随着时间推移,我们为了适应各种媒介,不断简化、调整,反而把那个最核心、最动人的“连接”故事给弄丢了,我们的目标变得清晰:不是创造一个全新的东西,而是找回那个最初的灵魂,并用这个时代能听懂的语言重新讲述。

第二步:把“感觉”变成“形状”

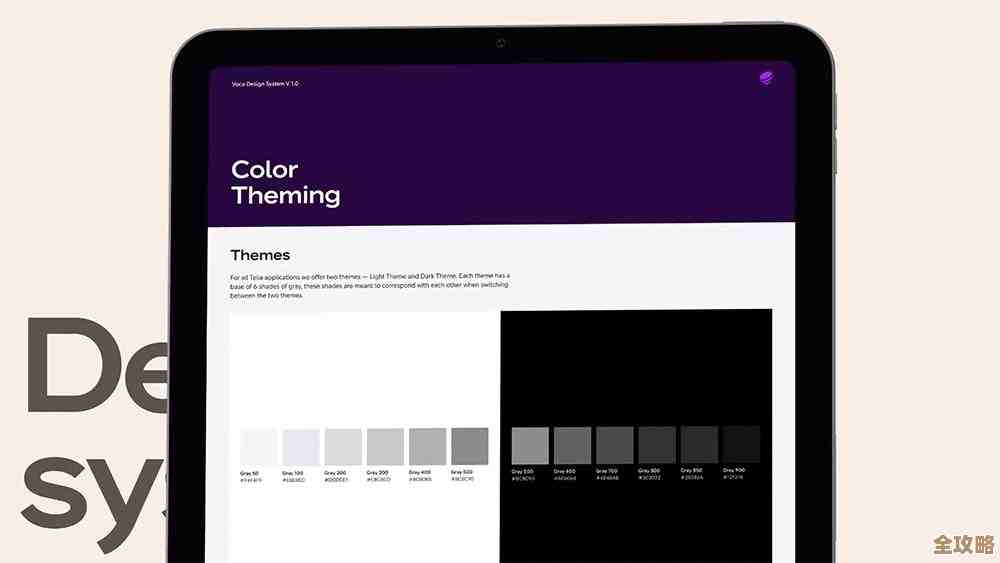

有了核心精神,接下来就是如何将它视觉化,这个过程非常有趣,也充满挑战,我们收集了大量能让人联想到“连接”、“活力”、“的图片:从神经元的突触、到交错的电路板、再到城市中川流不息的立交桥,我们把它们贴在墙上,进行“感觉的翻译”。(来源:设计团队灵感板讨论)

设计师们尝试了无数种线条的粗细、弧度的曲直、空间的疏密,有一个版本过于前卫,看起来像某种外星代码;另一个又过于保守,和旧图标几乎没有区别,我们反复问自己:这个图形在手机APP的小小角落里还能清晰可辨吗?把它印在员工的胸牌上,会让人感到自豪吗?这个过程里,我们抛弃了所有华而不实的专业术语,唯一的评判标准就是“直觉”和“感受”,我们找到了一个平衡点:一个由两条流畅的、相互缠绕的线条构成的简洁符号,它既保留了“连接”的原始基因,又充满了动感和未完成的开放性,仿佛随时准备与外界互动。

第三步:从会议室走向真实世界

当设计稿最终定稿时,团队内部一片欢呼,但真正的考验才刚刚开始,我们需要把它投放到真实世界里,看看它是否真的能“活”起来,我们制作了模拟图,把它放在网站首页、手机界面、名片、产品包装、甚至公司大楼的入口处。(来源:新图标应用场景模拟测试报告)

这个阶段,我们像侦探一样,仔细观察每一个细节,图标的颜色在阳光下会不会太刺眼?黑白打印出来会不会失去层次感?我们邀请不同部门、甚至一些老客户来观看,收集最直接的反应,一位在公司工作了二十年的老员工说:“嗯,这个新图标感觉更轻快了,但仔细看,还是我们公司的味道。” 这句话,是最大的成功,它意味着重塑不是背叛过去,而是对过去的升华。

尾声:不止是一个新图标

新图标已经全面启用,回头看这段旅程,我们发现,它远不止是一次视觉形象的升级,它更像是一次集体的品牌反思和共识重建,通过深入挖掘图标的含义,我们重新确认了公司的核心价值;通过跨部门的反复讨论,我们让“品牌”这个词从一个市场部的概念,变成了每个员工都能理解和感知的具体形象。

那个曾经在投影仪上显得“疲惫”的旧图标,完成了它的历史使命,而新的图标,正带着那份被重新擦亮的初心与时代赋予的活力,在我们与用户接触的每一个节点上,静静地讲述着一个关于连接、成长和未来的新故事,这场重塑之旅,最终重塑的,是我们对自己品牌的深层理解与情感连接。

本文由凤伟才于2025-11-16发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/62865.html

![[qq技术网]解析未来科技潮流,助力技术成长与突破!](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/11/20251116231152176330591281646.jpg)