揭秘被挡访客的真实意图:社交边界与隐私保护的深层解析

- 问答

- 2025-11-14 04:26:58

- 2

“揭秘被挡访客的真实意图:社交边界与隐私保护的深层解析”

(引用来源:中国社会科学院社会学研究所《社交媒体中的自我呈现与人际边界》研究报告) 我们都有过这样的经历:在社交平台上,看到访客记录里有一个熟悉又陌生的头像,点进去却发现对方设置了权限,你被一道无形的墙挡在了外面,这个小小的“被挡访客”提示,像一颗投入心湖的石子,总能激起一连串的涟漪,它不仅仅是一个技术功能,更像一面镜子,映照出数字时代复杂的人际关系和微妙的心理博弈,这背后,隐藏着关于社交边界与隐私保护的深层故事。

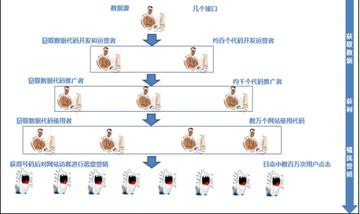

那个“挡”在你面前的人,他的真实意图可能远比我们想象的要复杂,根据日常观察和普遍的网络行为分析,动机大致可以分为几种,最常见的一种是“安静的关注者”,他们可能是久未联系的老同学、前同事,或者是对你生活抱有好奇但不愿直接打扰的熟人,他们想了解你的近况,但又觉得没有必要进行直接的社交互动,害怕突兀的问候会显得尴尬,这种浏览行为,更像是一种无声的“社交监控”,满足的是人类天生的好奇心,而非积极的交往意愿。

(引用来源:心理学期刊《网络心理学、行为与社会网络》中关于“被动消费”社交内容的研究) 另一种意图,则带有更强烈的主动性和策略性,有些人选择“阻挡”,是为了控制信息流动的方向,意在维持一种“不对称”的社交权力,我能看到你的动态,但你不必(或不能)清楚地了解我的,这在一些存在微妙竞争关系的人际网络中尤为常见,比如前恋人、某些同事或朋友,他们通过设置这道屏障,为自己保留了一个安全的观察窗口,同时避免了可能引发的直接对话或情感波动,这种行为,本质上是在数字空间里主动划定一条“楚河汉界”。

这个“被挡”的状态,也强烈地折射出我们自身的情感波动和隐私焦虑,当我们发现自己被某人“阻挡”时,内心往往会升起一丝不适、疑惑甚至是不安,我们会本能地开始反思:是不是我发了什么不该发的内容?是不是我们之间产生了什么误会?这种不适感,恰恰揭示了我们对社交边界的敏感,在现实世界中,人与人之间的边界是通过物理距离、语言和肢体语言来模糊界定的;而在网络世界,这些边界被简化成了冰冷的“权限设置”,一旦触碰,反馈直接而明确,反而放大了被拒绝的感受。

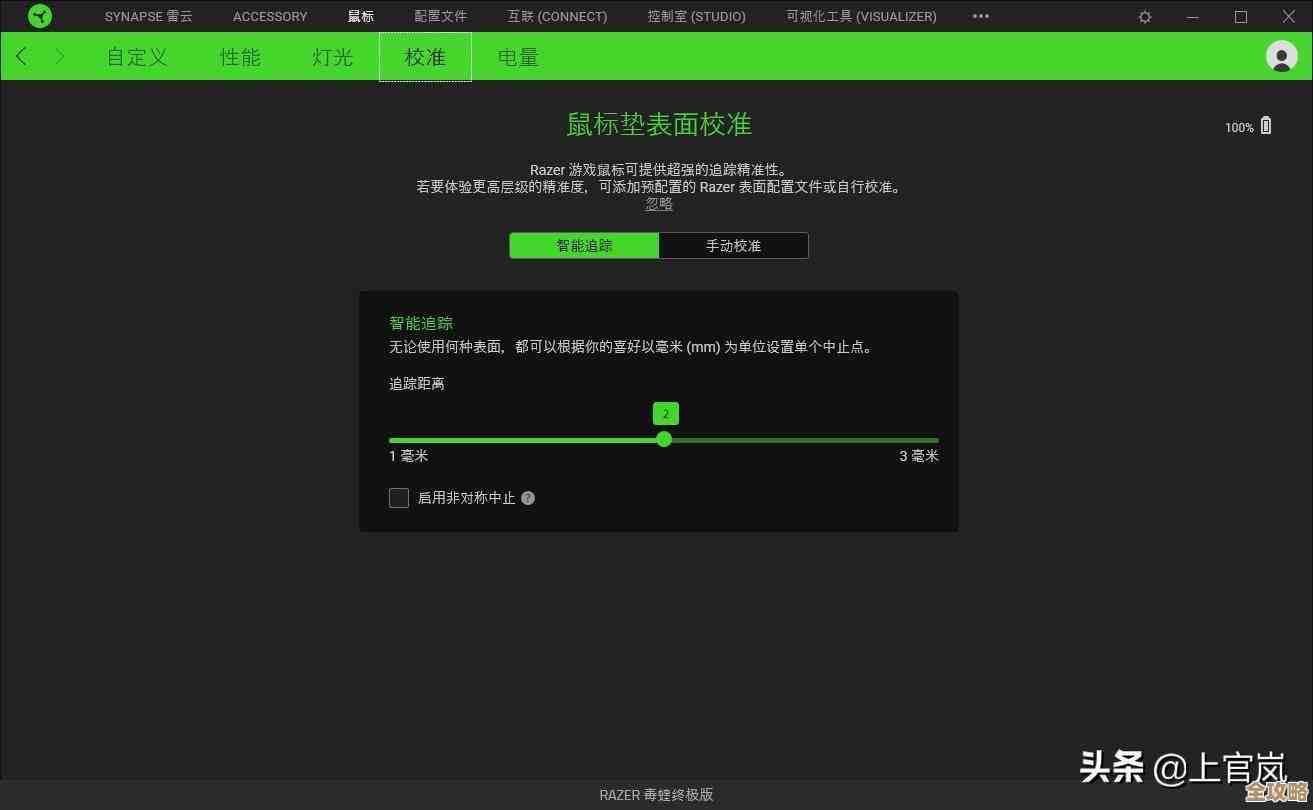

(引用来源:学者董晨宇在《社交媒体与孤独感》中的相关论述) 从更宏观的视角看,“被挡访客”现象是数字时代隐私悖论的集中体现,我们一方面渴望展示自我,通过分享生活获得关注和认同;我们又极度渴望隐私,希望掌控个人信息的分发范围,避免不必要的审视和评判,设置访问权限,正是我们试图在“公开”与“私密”之间寻找平衡点的努力,那个选择阻挡你的人,未必是对你有恶意,他可能只是在践行自己对于隐私的理解和守护,他可能希望将社交圈层区分得更清晰,将工作与生活、熟人与密友区别对待。

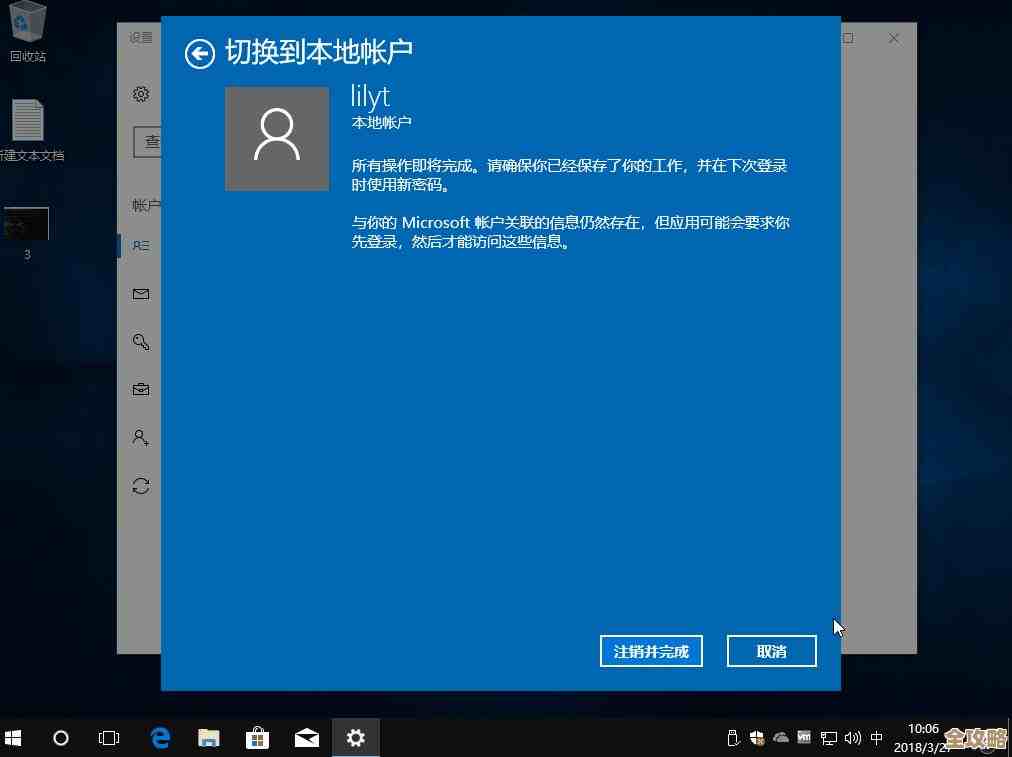

反过来,当我们自己去设置权限,将某人列为“被挡访客”时,我们也是在主动构建自己的数字边界,这个决定背后,可能包含着对一段关系的重新定义,或是对个人心灵空间的保护,我们无声地告诉对方:“我们之间的关系,还没有亲密到可以共享我所有的生活碎片。”这是一种温和但坚定的拒绝,是数字化生存中必要的自我保护技能。

下一次当你看到那个“被挡访客”的提示时,或许可以尝试换一个角度看待,它不必是一个充满敌意的信号,更可以理解为一个关于人际距离的善意提醒,它提醒我们,在高度互联的世界里,尊重他人的边界与守护自己的边界同等重要,每个人都在用自己的方式,在开放与封闭、连接与孤独之间,寻找那个让自己感到舒适的支点,理解并尊重这些无形的边界,或许才是我们在数字丛林中实现健康社交的关键,毕竟,真正的亲密关系,从来不是建立在无限制的信息窥探之上,而是基于相互的尊重、信任和自愿的分享。

本文由称怜于2025-11-14发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/62101.html