内存颗粒技术发展脉络:天梯图背后的制造革新与市场走向

- 问答

- 2025-11-10 15:18:20

- 73

内存颗粒,这个藏在手机、电脑里的微小元件,其技术竞赛就像一场没有终点的马拉松,我们常看到的性能天梯图,排名背后的实质是数十年来制造工艺的极限突破和市场策略的激烈博弈,要理解这一切,得从它的核心——DRAM技术说起。

在早期,内存厂商的竞争焦点很简单:谁能做出容量更大的芯片,根据半导体技术发展的路线,这直接取决于谁能把晶体管做得更小、更密集,也就是我们常说的“制程微缩”,根据TechInsights的历史分析,从上世纪70年代Kbit(千比特)级别,到90年代的Mbit(兆比特)时代,再到21世纪初的DDR时代,每一次制程节点的跃进(例如从150纳米到90纳米,再到50纳米以下),都意味着在同样大小的硅片上能刻画出更多内存单元,从而实现容量翻倍甚至更多,这个阶段,天梯图的排名几乎直接与“制程节点”这个数字挂钩,数字越小,技术越先进,性能越高,韩国三星、SK海力士和美国美光在这个漫长的微缩竞赛中逐渐脱颖而出,形成了今日的“三巨头”格局。

当制程逼近物理极限,大约在20纳米节点之后,问题变得复杂起来,根据IEEE国际元件与系统技术路线图的描述,晶体管之间的干扰加剧,电子泄漏问题变得严重,单纯靠缩小尺寸不仅技术难度呈指数级增长,成本也高到难以承受,这时,“天梯图”背后的逻辑开始转变,厂商们不再能轻易地通过宣布进入更小的制程节点来宣告技术领先,他们必须拿出更聪明的工程解决方案,制造工艺的革新取代了简单的尺寸缩小,成为新的竞争舞台。

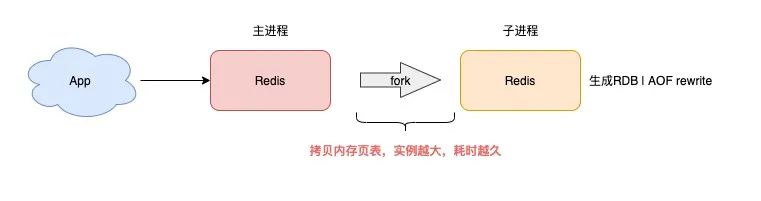

最具代表性的革新是3D堆叠技术的引入,根据三星电子和白皮书披露的技术细节,当平面(2D)微缩走到尽头,工程师们开始向上发展,他们不再执着于在平面上挤占更小的空间,而是像建高楼一样,将内存单元一层层地垂直堆叠起来,三星的3D立体栅极环绕技术,就是通过改变晶体管的结构,使其从平面变为立体,从而在单位面积内实现更高的电子控制效率,解决了泄漏问题,SK海力士则率先将硅通孔技术应用于DRAM,实现了多层电容的垂直互联,这就像是给内存颗粒建起了高速电梯,确保了各层之间的数据快速流通,这些技术不再是消费者能直观看到的“xx纳米”数字,但却是支撑后续DDR4、DDR5乃至LPDDR5等高速内存规格的基础,此时的天梯图,排名依据从单一的制程数字,变成了“架构创新+制程”的综合比拼。

除了技术本身,市场走向也深刻影响着天梯图的形态,根据TrendForce集邦咨询的市场报告,过去内存市场有明显的周期性“硅周期”,价格波动剧烈,但近年来,市场驱动力的重心从传统的PC转向了智能手机和大型数据中心,这一转变对内存技术提出了截然不同的要求:移动设备需要低功耗、小尺寸的LPDDR系列;数据中心则需要高密度、高可靠性的服务器内存,内存厂商不再追求单一的、通用的“最强”颗粒,而是针对不同市场进行技术分流。

美光科技在面向消费级市场的产品策略上,可能更强调性价比和足够的性能,其技术重点可能放在提高成熟制程的良品率和成本控制上;而在高端服务器市场,则会不遗余力地应用最新的工艺和堆叠技术,这使得“天梯图”变得多元化,出现了“移动平台内存性能天梯”、“桌面超频内存天梯”和“服务器内存带宽天梯”等细分领域,一家厂商可能在不同细分领域处于不同位置,其市场策略——是争夺利润丰厚的服务器市场,还是出货量巨大的移动市场——直接决定了其技术研发的侧重点和在天梯图上的表现。

展望未来,天梯图背后的驱动力将进一步融合,根据IMEC等研究机构的展望,更先进的EUV光刻技术将继续推动制程微缩,但成本极高,仅有少数巨头能参与,类似于HBM这样的2.5D/3D集成技术,将内存颗粒像搭积木一样与处理器紧密封装在一起,已成为突破数据传输瓶颈的关键,这种“超越摩尔定律”的路径,将使得天梯图的竞争从单一的内存颗粒本身,扩展到整个“计算-存储”系统的协同设计与集成能力,中国长鑫存储等新晋厂商的崛起,正试图通过技术引进和自主研发打破垄断,这为全球内存市场格局和未来的技术天梯图增添了新的变数。

内存颗粒的天梯图,看似是性能指标的简单排列,实则是一部浓缩的半导体制造革新史和市场博弈史,它从最初的制程数字竞赛,演进为架构创新、立体集成与市场细分策略的复杂综合体,其未来的走向,将继续由物理学的突破、工程学的智慧以及全球市场的需求共同书写。

本文由歧云亭于2025-11-10发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/61613.html