探索手机的多重意义:从通讯工具到生活伴侣的转变

- 问答

- 2025-11-06 17:08:41

- 4

在二十年前,如果有人告诉你,你手里那个能打电话发短信的小方块,未来会成为你生活中几乎离不开的“伴侣”,你可能会觉得这是天方夜谭,但今天,当我们清晨被手机闹钟唤醒,用它在通勤路上刷新闻、听音乐,通过它处理工作、联络亲友,再用它支付账单、记录步数,直到睡前最后一眼还停留在它的屏幕上时,我们不得不承认,手机的意义早已超越了单纯的通讯工具,它已经深度嵌入我们的日常,扮演着一个复杂而多重的角色,这个转变是如何发生的?它究竟意味着什么?我们可以从几个方面来探索。

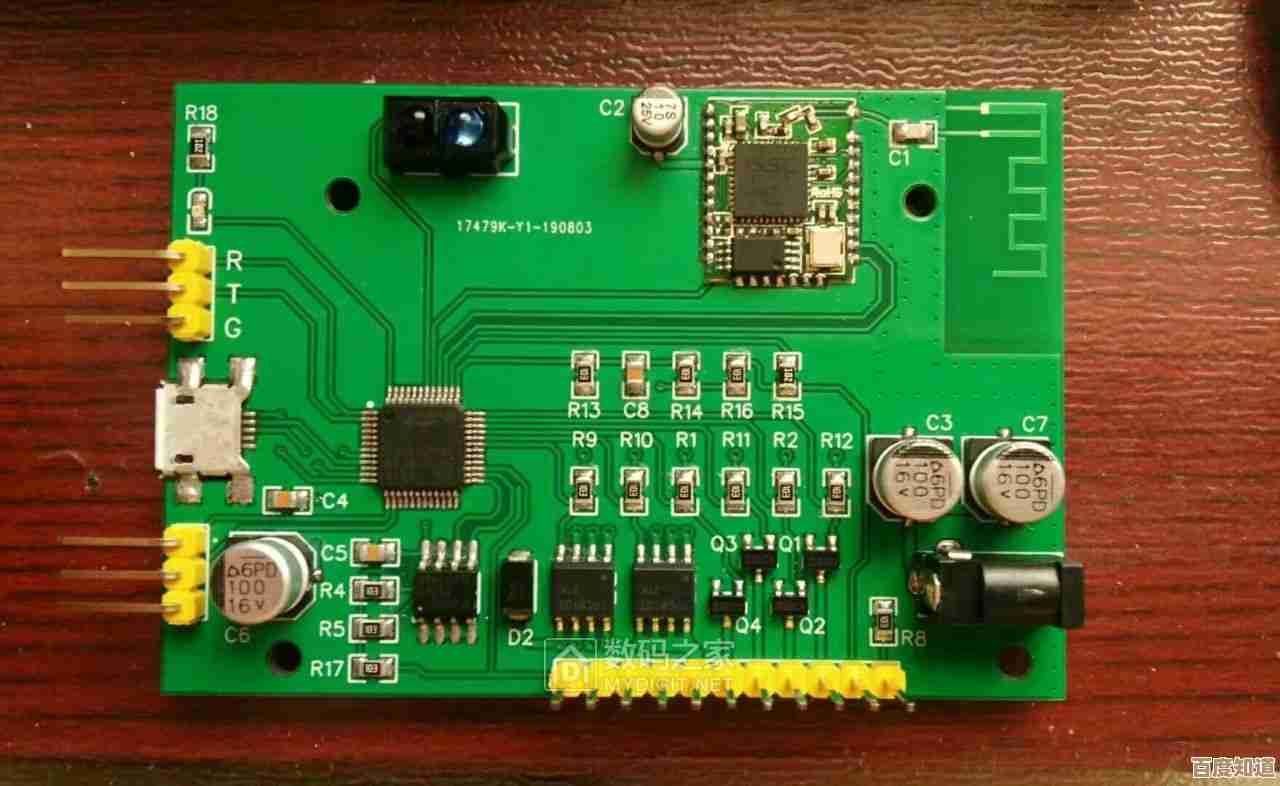

最核心的转变是手机从“工具性”到“具身性”的演变,早期的手机,就像家里的锤子或螺丝刀,是一个典型的工具,我们需要它的时候才拿起它,完成特定任务(打电话)后就放下它,它的存在是功能性的、有明确目的的,但智能手机的出现改变了这一切,根据传播学者们的观察,手机越来越像我们身体的一个“外部器官”,它不再是一个身外之物,而是我们感知世界、连接社会、甚至构建自我认知的延伸,我们通过手机的摄像头“看”世界,通过社交媒体“表达”自我,通过地图导航“感知”空间,当我们忘记带手机时,那种焦虑和不适感,不仅仅是担心错过电话,更像是一种“功能性残疾”,仿佛失去了部分感知和连接能力,这种深度绑定,标志着手机从工具变成了我们存在方式的一部分。

手机构建了一个高度个人化的“数字气泡”或“移动的私人领地”,在公共场合,比如地铁或排队时,我们常常看到人们低头看手机,这个小小的屏幕,实际上为他们划出了一片临时的私人空间,在这个空间里,他们可以暂时屏蔽周围的嘈杂,沉浸在自己的信息流、游戏或视频中,学者雪莉·特克尔在《群体性孤独》中提到,技术最吸引我们的地方,正是我们最人性的一面,我们总在寻找与他人连接的方式,但同时也在寻求控制感,手机恰恰提供了这种可控的连接,我们可以选择何时回应消息,浏览何种内容,展示哪个版本的自己,这个“数字气泡”是我们对抗外部世界不确定性的避风港,也是我们精心经营的自我展示窗口,它不再仅仅是一个通讯设备,而是一个随身携带的、充满个人印记的微型世界。

手机已经成为我们记忆和情感的“外部硬盘”,过去,我们的记忆储存在大脑里,或者分散在相册、日记本中,而现在,手机成为了我们记忆的中心仓库,它存储着成千上万张照片和视频,记录着孩子的成长、朋友的聚会、旅行的风景,我们的聊天记录里藏着与爱人甜蜜的对话或与朋友深夜的谈心;购物App里是我们的消费偏好和愿望清单;甚至我们的运动轨迹、听歌品味都被一一记录,当我们回顾这些数字痕迹时,实际上是在回顾我们的生活史,手机,在某种意义上,承载了我们的部分人格和情感,它不再是被动存储数据的工具,而是主动参与构建我们人生叙事的重要角色,一旦丢失手机,我们感到的不仅是财产损失,更是一种记忆和情感联结可能断裂的恐慌。

这种深度依赖也带来了新的挑战和反思,当手机成为生活伴侣,我们与真实世界、与面对面的交流之间,是否竖起了一道无形的墙?家人聚餐时各自刷手机,朋友见面时忙于拍照修图,我们是否在享受数字连接便利的同时,牺牲了某些更质朴、更深刻的人际互动?正如一些社会批评家所指出的,技术的极致化可能带来“附近的消失”,我们热衷于关注远方屏幕里的世界,却忽略了身边触手可及的温情。

手机从通讯工具到生活伴侣的转变,是一场深刻的社会文化变迁,它反映了人类对于连接、控制、记忆和自我表达的永恒追求,它带来了前所未有的便利和个性化的生活体验,让我们与世界保持着即时的、紧密的联系,但与此同时,它也迫使我们思考如何与这个强大的“伴侣”健康共处,如何在数字世界和现实世界之间找到平衡,确保技术真正服务于人的福祉,而不是让人沦为技术的附庸,手机的意义,最终取决于我们如何使用它,来定义我们想要的生活。

本文由钊智敏于2025-11-06发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/59004.html

![[233游戏]独特玩法与无穷欢乐,带你体验游戏的全新境界!](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/11/20251106185257176242637721788.jpg)