革新键盘驱动程序,为用户打造高效舒适的输入新体验

- 问答

- 2025-09-21 22:45:34

- 2

当代码开始理解手指的孤独

我盯着屏幕上那个闪烁的光标已经三小时了,右手小指因为长期悬在Shift键上方而微微发麻——这该死的标准键盘布局,从1873年雷明顿公司推出第一台商用打字机到现在,居然没怎么变过,我们的手指在2024年还在为维多利亚时代的机械设计买单。

上周在咖啡店遇见老张,他正在用手机虚拟键盘写代码。"手指记忆比眼睛快,"他说话时拇指在玻璃上跳着某种神秘的舞蹈,"但每次碰到那个总是不听话的逗号键..."他没说完,但我们都懂那种被输入设备背叛的感觉。

键盘驱动程序的革新从来不是简单的性能优化问题,去年我参与过一个开源项目,试图重写某主流键盘的底层驱动,最初我们只关注响应速度,直到用户测试时发现,那位每天要打两万字的小说家说:"它太快了,像在冰面上跑步。"原来她的创作节奏依赖某种微妙的键入阻力,这让我意识到,驱动程序其实是手指与思想之间的翻译官。

现代键盘驱动最讽刺的困境在于:它们能识别每秒20次的快速连击,却读不懂用户想打"明天见"时拇指的犹豫,我在驱动代码里加入了一个"情感延迟算法"——当检测到用户频繁退格时自动降低响应速度,结果收到个意想不到的反馈:"终于有个懂我写作焦虑的键盘了。"

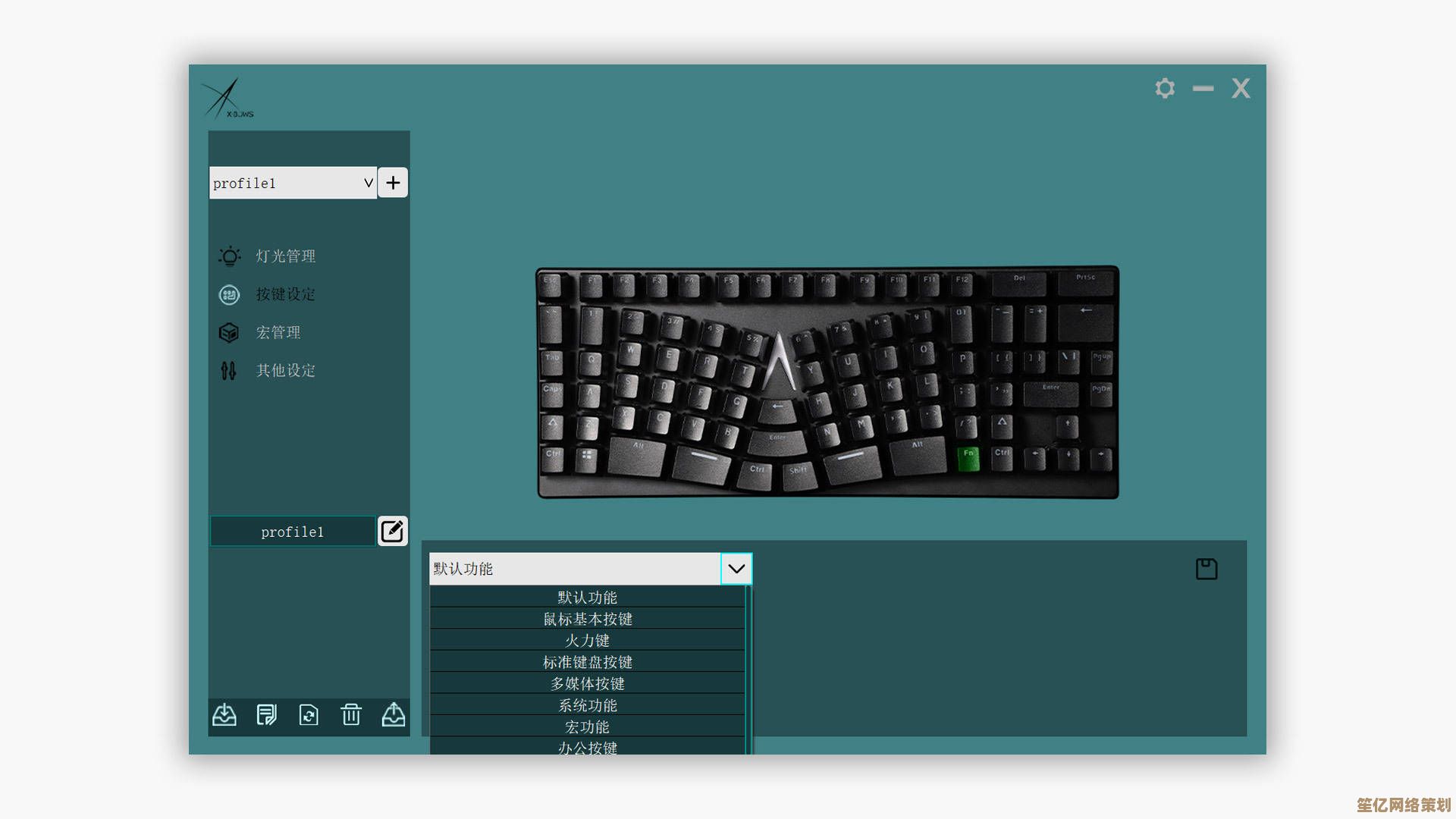

触觉反馈是另一个被忽视的金矿,现在机械键盘都在追求更响的咔嗒声,但我在驱动程序里实验过压力敏感度调节,轻轻触碰显示按键状态,重按才真正触发输入——结果发现这特别适合程序员阅读代码时的标记习惯,可惜这个功能最终没通过产品经理的"大众接受度"测试。

最让我兴奋的是自适应布局技术,通过驱动程序记录每个键的实际击打位置,半年后我的键盘WASD区域明显比其他键位更敏感——这不是磨损,而是驱动在默默适应我的游戏习惯,有次我故意把键盘旋转15度使用,三周后驱动居然自动调整了防误触算法,这种进化让我想起家里老猫逐渐适应我作息的方式。

记得给母亲装语音输入软件时,她坚持要继续用那台1997年的IBM键盘。"它记得我所有打错的字,"她说,现在想来,或许最好的键盘驱动应该像老茶壶一样,内壁慢慢积攒用户的使用痕迹,我们不需要完美的输入设备,而是一个能见证创作过程的伙伴。

夜深了,我的自定义驱动刚推送了新测试版,这次加入了根据输入内容自动调节背光色的功能——写代码时冷静的蓝,赶稿时焦虑的红,保存文档时,键盘突然闪过一道绿光,像是在说:"辛苦了。"这大概就是技术该有的温度吧。

本文由雪和泽于2025-09-21发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/5821.html

![[QQ导航]一键直达心仪网站,省时省力的上网好帮手](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/09/20250922002725175847204588951.jpg)