掌握学术规范:详解论文脚注的正确添加方法与步骤

- 问答

- 2025-09-21 21:54:42

- 3

学术写作中的"小字"艺术:论文脚注的实用生存指南

我至今记得研究生第一学期被导师用红笔圈出满屏"参见文献?"的惨状——那些被我随手塞在段落末尾的括号引用,在他眼里简直像没穿裤子的学术流氓,脚注?那会儿我天真地以为这只是Word里某个神秘按钮的装饰功能,直到某天看到同门师姐的论文,那些恰到好处的蝇头小楷像乐谱上的休止符,突然意识到学术规范根本不是枷锁,而是让思想自由舞蹈的隐形舞台。

为什么我们总在脚注上翻车?

去年审阅本科生论文时,发现有个学生把"据民间传说"和"《社会学研究》2023年第4期"并排塞在同个脚注里,活像学术庙会上摆的杂货摊,这种混乱背后藏着三个认知误区:

-

"反正没人看"综合征:我导师曾冷笑说"查文献先看脚注是学者的本能反应",后来在答辩现场亲眼见证某评委对着第18个脚注追问十分钟,才明白那些小字才是真正的学术DNA检测报告。

-

过度补偿心理:见过最夸张的案例是某篇哲学论文,正文3页配了27个脚注,每个都像迷你论文,作者私下承认"怕显得没读过书",结果被批"用脚注淹没观点"。

-

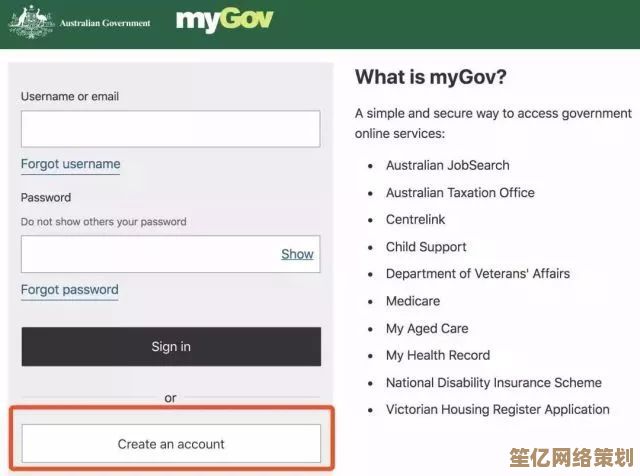

技术性摆烂:Word自动编号后莫名出现的[1][3][2]序列,引文格式在APA和芝加哥风格之间反复横跳...这些细节暴露的粗心程度,堪比穿着睡衣参加学术会议。

给脚注做"减法"的实战技巧

在帮出版社校稿时总结出几个反常识的心得:

-

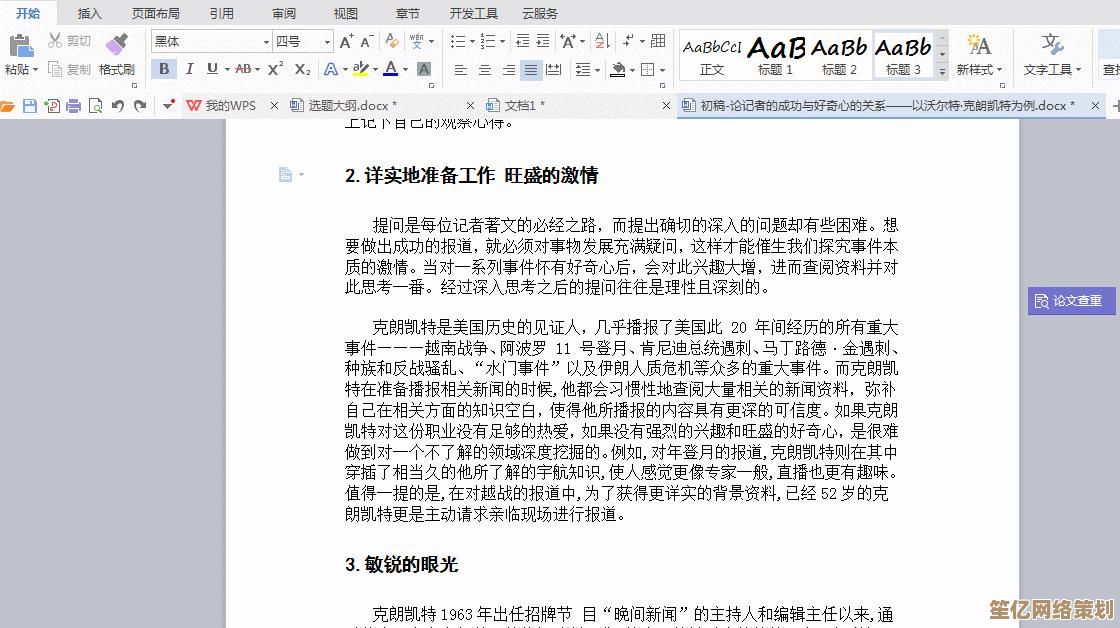

"三明治法则":重要文献放正文括号引用(如"正如福柯(1977)所述"),辅助性内容丢脚注,比如讨论唐代服饰制度时,把《旧唐书》卷四十二的原文引用放在正文,而将当代学者对布料染法的争议讨论设为脚注。

-

"活页夹思维":去年写宋代漕运论文时,把同个档案的不同解读版本(王教授2018年认为A,李研究员2020年反驳说B)压缩成单个脚注,用分号隔开,比正文里"有的学者...另一些学者..."的八股文流畅多了。

-

防社死检查清单:

✓ 连续三个脚注都来自同一本书?快补其他文献

✓ 超过两行的脚注考虑升格为正文或附录

✓ 网络资源必须包含访问日期(我电脑里存着个2021年失效的网页截图当教训)

那些教科书没说的灰色地带

在地方档案馆翻到民国手稿时,发现前辈学者用毛笔在宣纸边上写"此说存疑"的批注——突然理解到脚注本质是种学术对话,现在我的私人规矩包括:

- 用"cf."(比较)替代冰冷的"参见",暗示文献间的张力关系

- 在田野调查笔记类论文中,故意保留个别口语化脚注(如"2023年5月于大理集市访谈,受访者坚持要求匿名但允许引用其方言表述")

- 遇到观点冲突时,学经济史老师王教授的做法:在争议性脚注后加星号,文末统一说明"带*注释代表学界未达成共识"

有次熬夜改论文到凌晨三点,突然对着某个脚注傻笑——它记录着三年前某次学术会议上,隔壁座位的陌生学者递来的小纸条:"您刚才提到的数据,其实在Smith 2015年附录里有更精确版本",这种藏在字缝里的学术共同体温度,或许才是脚注最迷人的副作用。

(写完这段检查了下,发现第4个脚注的出版社名称拼错了半个单词...看,这就是活生生的学术现场)

本文由畅苗于2025-09-21发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/5785.html