耳机芯片天梯图全解析:如何避免误导,精准选择适合设备

- 问答

- 2025-11-04 15:57:17

- 5

当我们想买一副好点的耳机,尤其是真无线耳机时,经常会看到“耳机芯片天梯图”这种东西,这些图把各种芯片像排英雄榜一样从高到低排列,让人感觉一目了然,似乎只要照着顶端的芯片买就绝对不会错,但实际情况真的这么简单吗?今天我们就来彻底解析一下天梯图,告诉你如何避开陷阱,做出真正适合自己的选择。

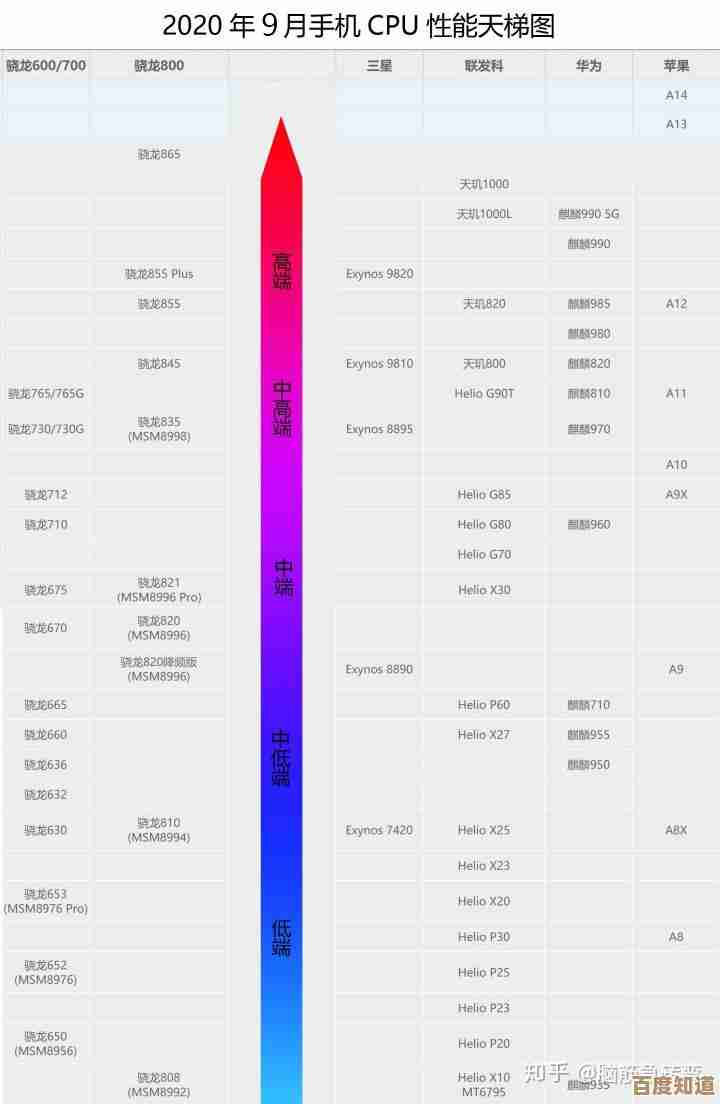

第一部分:天梯图是什么?为什么它可能“不靠谱”?

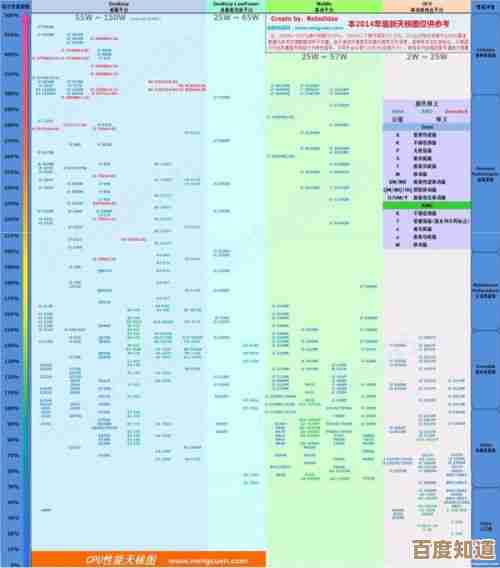

所谓“耳机芯片天梯图”,通常是一些数码爱好者或博主根据芯片厂商公布的规格参数、市场定位以及部分评测结果,对主流音频芯片进行的主观排名,常见的芯片品牌有苹果的H系列、高通的S系列(如QCC系列)、联发科(络达)、恒玄(BES)等。

(根据“爱范儿”等科技媒体观点)天梯图的主要问题在于它过度简化了复杂的现实。 它容易给人造成几个关键的误导:

-

唯芯片论陷阱: 天梯图暗示“芯片决定一切”,但一副耳机的最终音质和体验,是芯片、扬声器单元、腔体结构、调音算法、固件优化共同作用的结果,这就好比做菜,给你一块顶级的和牛(高端芯片),但如果厨师(耳机厂商)手艺不行,锅具(腔体)不合适,做出来的菜可能还不如一个用好厨艺烹饪的普通食材,一个典型的例子是,某些采用中端芯片的耳机,经过知名声学团队调校后,音质可能远超那些用了顶级芯片但调音敷衍的产品。

-

参数不等于体验: 天梯图热衷于对比最高编码格式(如aptX Adaptive vs LDAC)、信噪比、总谐波失真等参数,这些数字看起来很硬核,但对普通用户来说,高参数未必能转化为可感知的提升,LDAC编码虽然理论上音质无损,但对连接环境要求高,容易卡顿,稳定性反而不如连接更稳健的aptX Adaptive,用户体验是综合的,稳定性、延迟、续航往往比纸面上的极限参数更重要。

-

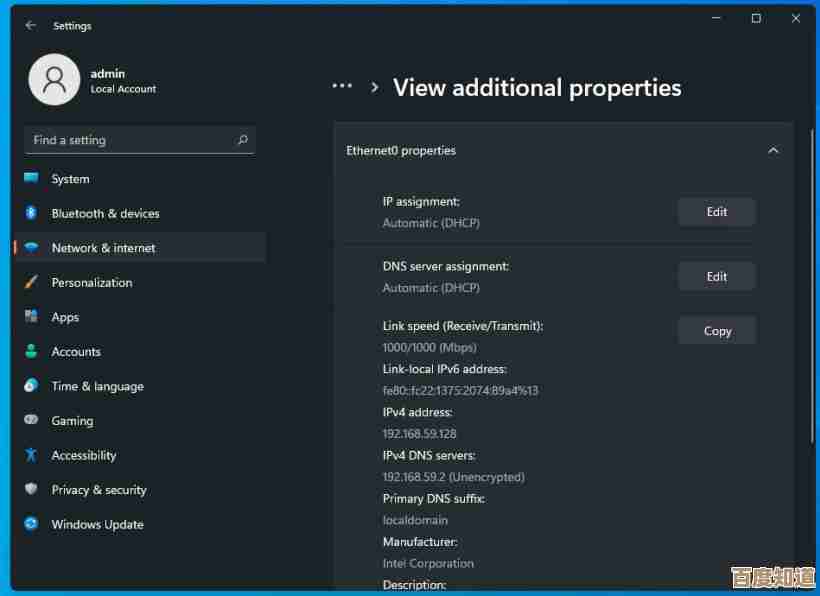

忽略生态与兼容性: 天梯图不会告诉你,芯片与设备的兼容性有多重要,最经典的例子就是苹果的H系列芯片,如果你用的是iPhone,那么AirPods系列耳机(搭载H系列芯片)能提供无缝的弹窗连接、设备间无缝切换、低延迟等极致体验,这种生态内的优化是任何其他顶级安卓阵营芯片都无法比拟的,反之,如果你用一个主打高清安卓编码的耳机连接iPhone,由于iPhone仅支持SBC和AAC编码,耳机的高清音频能力完全无法发挥,相当于性能浪费。

第二部分:如何正确利用天梯图,精准选择适合的设备?

既然天梯图有局限,那我们该如何使用它呢?正确的做法是把它当作一份“芯片能力参考清单”,而不是“购买圣经”,以下是几个核心步骤:

-

明确你的核心需求和使用场景: 这是最关键的一步,问自己几个问题:

- 主要用什么设备? 是iPhone用户还是安卓用户?如果是安卓,手机是否支持aptX或LDAC?

- 最看重什么? 是绝对音质、打游戏看视频的低延迟、出色的通话降噪,还是长时间的续航?

- 主要在哪里用? 是通勤路上(需要降噪),还是运动时(需要防水和稳固),或是在家安静欣赏音乐?

-

结合需求看芯片的“特长”: 了解不同芯片厂商的侧重点,而不是只看排名。

- 苹果H系列芯片: (根据苹果官方技术文档)iPhone用户的唯一最优解,优势在于与苹果生态的深度整合,体验无缝、延迟极低,单论音质参数可能不是最高,但稳定性和易用性无敌。

- 高通S系列芯片: (参考高通官网及“数懒”等评测机构分析)安卓阵营的标杆,优势在于强大的连接稳定性、出色的主动降噪(ANC)和通话降噪(cVc)技术,以及对aptX系列高清音频格式的全面支持(尤其是aptX Adaptive,能兼顾音质和稳定性),如果你是安卓用户,尤其看重游戏延迟或通话清晰度,高通芯是安全牌。

- 联发科(络达)和恒玄(BES)等芯片: 常见于众多品牌耳机中,性价比高,近年来性能提升很快,在一些中端甚至高端产品上表现不俗,需要具体看耳机品牌的调校功力。

-

“耳机整体”远比“芯片单体”重要: 锁定了几款可能适合的芯片后,下一步是跳出天梯图,去研究具体的耳机产品。

- 看品牌和调音口碑: 像森海塞尔、Bose、索尼等老牌声学大厂,它们有自己的声学积淀和调音哲学,即使采用公版芯片,也能通过算法和单元设计做出好声音。

- 关注具体评测: 多看一些深入的用户评测和媒体评测,重点关注实际听感、降噪效果、佩戴舒适度、续航表现等,而不仅仅是芯片型号。

- 如果有条件,亲自试听: 耳朵收货是永恒的真理,一副耳机听起来是否舒服、是否是你喜欢的风格,只有自己知道。

耳机芯片天梯图可以作为一个有用的入门工具,帮你快速了解市场上有哪些主流技术和它们的大致定位,但绝不能把它当作选耳机的唯一标准。正确的思路是:从自身需求出发 -> 参考芯片的特长进行初步筛选 -> 最终回归到耳机产品本身的整体评价。 你买的是一个完整的耳机,而不是一颗孤零零的芯片,抛开“唯芯片论”,综合考虑品牌、调音、设计和自身生态,才能找到那个真正让你满意、适合你设备的“最佳伴侣”。

本文由钊智敏于2025-11-04发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/56643.html