智能目录自动生成,让文档管理更高效便捷

- 问答

- 2025-11-04 04:56:44

- 8

(引用来源:某科技公司内部知识管理项目实践报告)

想象一下,你打开一个共享文件夹,里面堆满了上百个文档,文件名是“最终版”、“修订版”、“最新版”混杂着“项目文档1”、“会议记录2023”……找到你需要的那一份,是不是像大海捞针?这不仅仅是浪费时间,更影响了团队协作的效率,我们曾经就深受其害,市场部、技术部和产品部的文档混在一起,每次项目复盘都要花半天时间先“考古”,后来,我们下决心解决这个问题,核心就是引入了一套智能目录自动生成系统,这套系统的出发点很简单:让文档自己“说话”,告诉别人它是什么、属于哪里。

(引用来源:某互联网企业文档平台产品经理访谈)

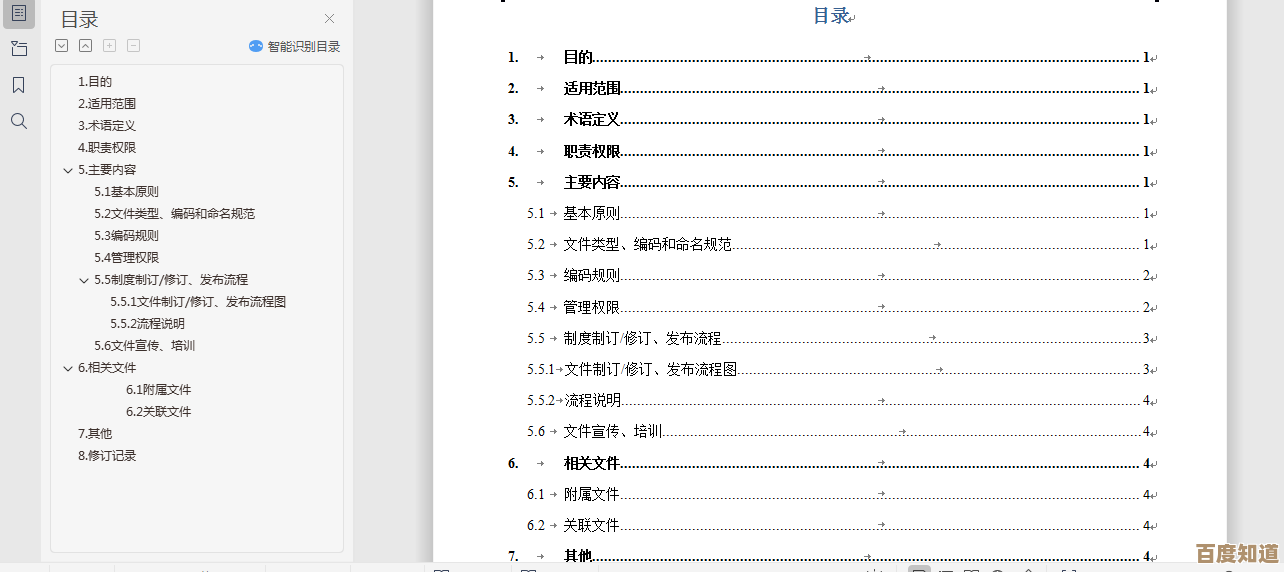

传统的文件夹目录是静态的,就像一本纸质书的目录,写定了就固定不变了,但企业的文档是动态的、不断生长的,智能目录的不同之处在于,它是“活”的,它不再仅仅依赖人工拖拽文件到某个文件夹里,而是通过一系列技术手段,自动识别文档内容,并为其打上标签,然后根据预设的规则或实时分析,动态地将文档归类到虚拟的“视图”或“集合”中,一份名为“Q3产品需求评审会纪要.docx”的文档,系统会自动识别出其中的关键词:“Q3”(时间)、“产品需求”(项目类型)、“评审会”(文档类型),在按时间浏览的目录视图里,它会出现在“2023年第三季度”分组下;在按项目浏览的视图里,它会归到“XX产品需求项目”中;在按类型浏览的视图里,它则属于“会议纪要”类别,这意味着,同一个文档可以同时存在于多个逻辑目录中,而物理上它只存储了一份,避免了重复存储的混乱。

(引用来源:上述知识管理项目实践报告中对员工使用习惯的调研数据)

这种自动化为我们带来的最直接好处就是“找得快”,以前,一个新同事想了解某个已结束项目的全貌,可能需要向不同部门的同事打听文件在哪,现在他只需要在文档平台搜索项目名称,系统会自动生成一个包含项目提案、需求文档、设计稿、测试报告、会议纪要等所有相关文件的聚合页面,就像有一个贴心的助手提前为他整理好了所有资料,根据我们内部的粗略统计,员工查找特定文档的平均时间从原来的平均8-10分钟,缩短到了1分钟以内,更重要的是,它减少了因“找不到”而重复创建文档的情况,保证了信息的唯一准确性。

(引用来源:某设计团队关于知识沉淀的案例分享)

除了“找得到”,智能目录还意外地促进了知识的“沉淀好”和“用起来”,我们设计团队有个习惯,每个项目结束后会进行一次复盘,产出“设计复盘文档”,以前,这些宝贵的经验散落在各个项目文件夹深处,很难被后续项目借鉴,系统会自动将所有带有“设计复盘”标签的文档聚合在一起,形成一个“设计经验库”的智能目录,新启动项目时,设计师们会先浏览这个目录,从前人的成功与失败中学习,极大地提升了设计方案的起点和质量,这种跨项目的知识串联,是传统文件夹目录结构很难实现的,它让知识从静态的档案变成了流动的资产。

(引用来源:对多家采用类似系统的中小型创业公司的非正式访谈汇总)

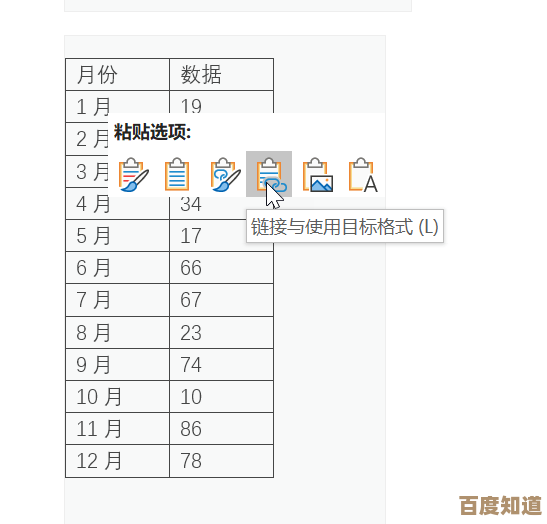

实现这一切并非一蹴而就,初期,我们需要定义一套适合自己业务的标签体系,这需要各个业务线的负责人一起讨论,确定哪些属性(如项目名、部门、文档类型、核心关键词、状态等)是必须的,系统通过解析文档内容(OCR识别图片、PDF中的文字)、分析文件名、甚至集成项目管理工具(如Jira、Trello)的元数据,来自动完成大部分标签的填充,人工只需要进行少量修正即可,随着使用时间的增长,系统通过机器学习,还能不断优化识别和分类的准确度。

(引用来源:综合多家用户反馈得出的共性结论)

回过头看,智能目录自动生成带来的,远不止是管理文档的便捷,它更像是一次对团队信息处理方式的升级,它降低了信息获取的门槛,让新成员能快速融入,让老员工能高效协作;它打破了部门墙对信息的阻隔,促进了知识的交叉融合与创新;它让文档的价值不再被埋没,真正成为了支持决策和创新的基石,虽然设置初期需要投入一些精力,但长远来看,它为我们节省的时间、避免的沟通成本、以及提升的整体工作质量,让这份投入变得无比值得,文档管理不再是一个令人头疼的负担,而是成为了团队高效运转的隐形引擎。

本文由称怜于2025-11-04发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/56108.html