保障数字隐私安全:电脑密码设置与个人信息防护要诀

- 问答

- 2025-11-03 19:52:22

- 3

电脑密码设置与个人信息防护要诀

在这个我们生活和工作都离不开电脑和互联网的时代,我们的个人信息就像存放在数字世界里的私人物品,保护它们的安全,防止被不怀好意的人偷窥或盗用,变得和锁好自家大门一样重要,这并不需要你成为技术专家,只需要养成一些好习惯,下面就来谈谈如何通过设置强密码和注意日常行为来守护你的数字隐私。

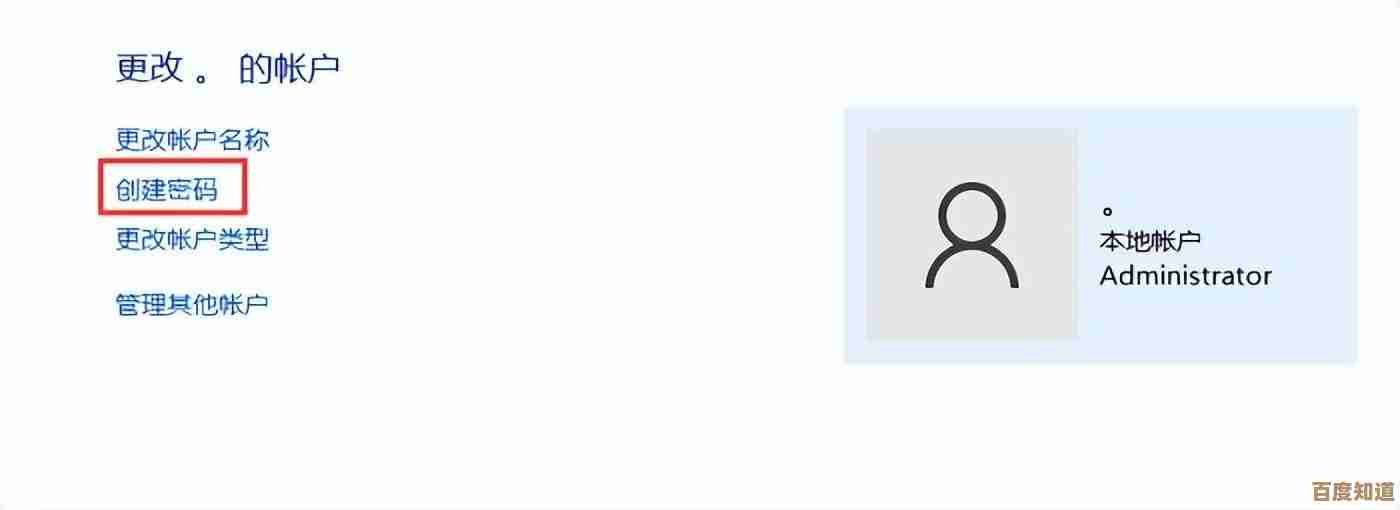

第一部分:打造坚不可摧的电脑密码

密码是守护你数字账户的第一道,也往往是最关键的一道防线,一个脆弱的密码就像一把一捅就开的锁。

-

密码要长而复杂,但好记

- 长度是关键:根据多家网络安全机构的建议,如赛门铁克公司曾指出,密码的长度比复杂的符号更重要,一个由多个单词组成的、长度超过12位的“密码短语”会比一个短的、充满特殊符号的密码更安全,也更容易记住。“我爱周末去公园散步!”的拼音首字母“WazmqgyLsb!”就既长又复杂。

- 避免“字典词”:不要使用可以在字典里直接找到的单个单词(如“password”、“dragon”),或者简单的数字序列(如“123456”、“888888”),黑客们会用包含常见密码的“字典”进行自动化攻击,这些密码会首先被破解。

- 混合字符:尽量混合使用大写字母、小写字母、数字和符号,可以不用把所有类型都堆在一起,而是有策略地替换,比如把字母“o”换成数字“0”,字母“s”换成符号“$”。

-

绝对不要重复使用密码

这是最重要的一条原则,想象一下,如果你所有的门都用同一把钥匙,一旦这把钥匙被复制,所有房间都会失守,同样,如果你在多个网站使用相同的密码,其中一个网站的数据泄露了,黑客就会用这个密码尝试登录你的其他所有账户(如邮箱、社交网络、网银),美国联邦贸易委员会也多次提醒消费者避免这一行为。

-

启用双重认证

双重认证是为你的账户加上第二把锁,即使有人拿到了你的密码,他们还需要你的手机(通过短信验证码、认证APP)或指纹等第二种凭证才能登录,现在绝大多数重要的网络服务(如电子邮箱、社交媒体、银行APP)都提供这个功能,务必把它打开,这就像是除了钥匙,还需要指纹识别才能进家门,安全性大大提升。

-

考虑使用密码管理器

记住所有复杂且不重复的密码对任何人来说都几乎是不可能的,这时,密码管理器就成了好帮手,它就像一个安全的数字保险箱,你只需要记住一个“主密码”来打开这个保险箱,它就会帮你生成、保存和自动填充所有其他网站的复杂密码,知名的密码管理器有LastPass、1Password等,这样你就不用把密码写在便签纸上贴在显示器旁了,那非常危险。

第二部分:日常生活中的个人信息防护要诀

除了管好密码,在日常使用电脑和网络时,一些细微的习惯也能有效保护你的隐私。

-

谨慎对待公共Wi-Fi

咖啡馆、机场的免费Wi-Fi虽然方便,但往往不够安全,黑客可能潜伏在同一网络中,窃听你传输的数据,尽量避免在公共Wi-Fi下进行网上购物、登录网银或处理敏感邮件,如果必须使用,可以通过虚拟专用网络(VPN)来加密你的网络连接,创建一个安全的通道。

-

提防网络钓鱼陷阱

网络钓鱼是指骗子通过伪造的电子邮件、短信或网站,伪装成你信任的机构(如银行、快递公司),诱骗你点击恶意链接或提供密码、身份证号等个人信息,中国互联网协会曾发布警示,提醒公众警惕此类诈骗,一定要仔细查看发件人的邮箱地址是否官方,对任何索要个人信息的链接保持警惕,最好直接手动输入官网地址进行核实。

-

软件更新不是小事

定期更新你的操作系统(如Windows、macOS)和常用软件(如浏览器、办公软件),这些更新通常包含了修复已知安全漏洞的“补丁”,不及时更新,就等于给黑客留下了可以潜入的后门,最好开启自动更新功能。

-

管理你在社交媒体上分享的内容

你在社交媒体上分享的生日、住址、宠物名字、旅行计划等信息,都可能被骗子利用来破解你的安全问题或进行精准诈骗,定期检查你的隐私设置,控制谁能看到你的动态,避免公开透露过于具体的个人信息。

-

处理旧电脑前彻底清理数据

当你准备卖掉或丢弃旧电脑时,仅仅删除文件或格式化硬盘是不够的,有技术的人可能恢复这些数据,必须使用专业的数据擦除软件对硬盘进行多次覆盖,或者直接物理销毁硬盘,确保个人信息无法被恢复。

保障数字隐私安全不是一个一次性的任务,而是一个需要持续保持警惕的过程,从设置一个强大的密码开始,逐步养成这些良好的安全习惯,你就能为自己在数字世界里筑起一道坚实的防护墙,保护隐私,主动权掌握在你自己手中。

(注:文中提及的赛门铁克公司、美国联邦贸易委员会、中国互联网协会等均为相关领域具有公信力的机构,其建议具有普遍参考价值。)

本文由酒紫萱于2025-11-03发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/55682.html

![掌握[word生成目录]的进阶方法:从基础设置到自定义样式](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/11/20251104025646176219620651026.jpg)