发掘人类潜能中那些尚未被触及的无限可能

- 问答

- 2025-09-21 15:48:30

- 1

关于人类潜能的一些胡思乱想

我总在想,我们可能搞错了什么,那些关于人类潜能的励志演讲,那些"你可以成为任何你想成为的人"的漂亮话,听起来像是超市货架上批量生产的罐头——保质期很长,但尝起来都一样,潜能,这个词被用得太多,反而变得廉价了。

记得去年在旧书店翻到一本发黄的笔记本,前主人用潦草的字迹记录着每天清晨4点起床练习小提琴的经历,纸页间夹着一张褪色的音乐会节目单——某社区教堂的义演,第三排有个被铅笔圈起来的名字,不知这位不知名的练习者最终是否成为了职业演奏家,但那些被晨光浸透的音符,那些无人见证的坚持,难道不正是潜能的另一种形态吗?

我们太执着于潜能必须转化为可见的成就,就像我那个总在深夜画漫画的表弟,他的抽屉里塞满了从未投稿的分镜稿,家人说这是"浪费才能",可每次看他沉浸在那些夸张的线条里时,我总觉得有些东西正在发生——不是成为漫画家那种明确的结果,而是一种更隐秘的自我完成。

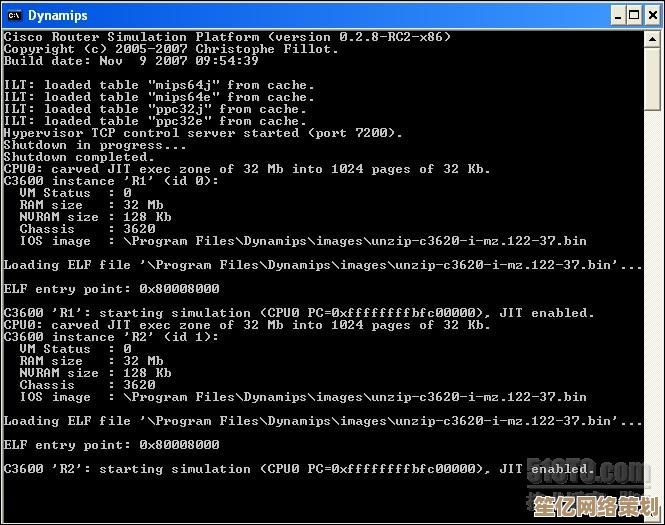

神经科学有个有趣的说法,我们的大脑像座冰山,意识只是浮在水面上的一小部分,这让我想起潜水员在深海偶然发现的发光生物——在永夜中进化出我们无法想象的生存策略,人类的潜能或许也是如此,大部分都藏在意识无法照亮的黑暗里,那些突然爆发的创造力,危急时刻的超常表现,不过是深海生物偶尔浮上水面时的惊鸿一瞥。

有个实验让我印象深刻:让受试者用非惯用手写字画画,持续三十天,最初的作品简直惨不忍睹,但到后期,有些人竟发展出独特的艺术风格,这暗示着什么?我们是否过早地给自己贴上了"我不擅长这个"的标签,就像用防水笔在皮肤上写字,最后连自己都信以为真?

我认识一位退休的机械师,六十岁开始学钢琴,他说手指记得所有扳手的重量,却记不住中央C的位置,但某天下午,我听见他把《致爱丽丝》弹成了充满金属质感的变奏曲——那些齿轮运转般的节奏,那些扳手敲击琴键似的重音,是任何音乐学院都教不出来的东西,这算不算潜能的另一种兑现方式?

当代社会像个巨大的分拣机,把人们按"有用""无用"粗暴分类,但潜能可能恰恰藏在那些被判定为无用的碎片里:地铁上突然冒出的旋律灵感,洗碗时解决数学难题的灵光一闪,甚至噩梦中浮现的故事架构,梵高要是活在今天,他的心理评估报告可能会建议他"停止不切实际的艺术幻想,找份稳定工作"。

我开始刻意收集这些"无用时刻",上周三凌晨三点,失眠中想到用咖啡渣做雕塑;昨天等公交时,发现云朵的形状正好解答了困扰我两周的界面设计问题,这些思维碎片像沙滩上的贝壳,退潮时才会显露——而我们大多数时候,正忙着在涨潮时建造防波堤。

或许发掘潜能的关键,不在于"发掘"而在于"允许",允许自己像个业余爱好者那样笨拙地尝试,允许潜能以非标准化的形态存在,甚至允许某些潜能永远停留在可能性的状态——就像宇宙中大部分暗物质,虽然不可见,却实实在在地构成了存在的大部分。

本文由水靖荷于2025-09-21发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/5518.html