全面分析CPU性能参数:揭示处理器实际效能的核心指标与测试方法

- 问答

- 2025-09-21 08:39:37

- 22

CPU性能参数全解析:别被参数表忽悠了!

每次看到CPU参数表上那一堆数字——主频、核心数、缓存、TDP……你是不是也一脸懵?🤔 这些数字到底哪个最重要?厂商吹得天花乱坠的“性能提升30%”到底靠不靠谱?今天咱们就来扒一扒CPU性能的真实面目,顺便聊聊怎么测出它的真实水平。

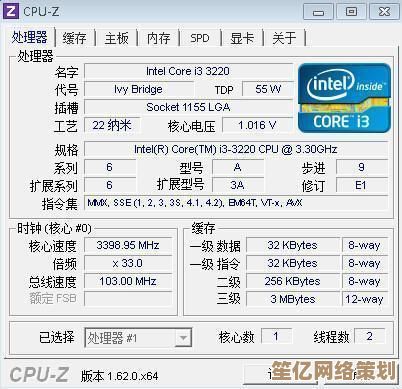

主频:速度≠性能,别被数字骗了

“这CPU主频4.5GHz,肯定比3.8GHz的快!”——如果你还这么想,那可就掉坑里了。🚨

主频(GHz)确实影响单核性能,但现代CPU早就不是“频率越高越强”的时代了。

- Intel的12代i5-12600K(最高4.9GHz)在某些场景下比AMD的Ryzen 7 5800X(最高4.7GHz)还猛,因为架构效率更高。

- 苹果M2(最高3.5GHz)在低功耗下吊打一堆x86处理器,靠的是指令集优化和缓存设计。

:主频只是参考,架构、IPC(每周期指令数)才是关键!

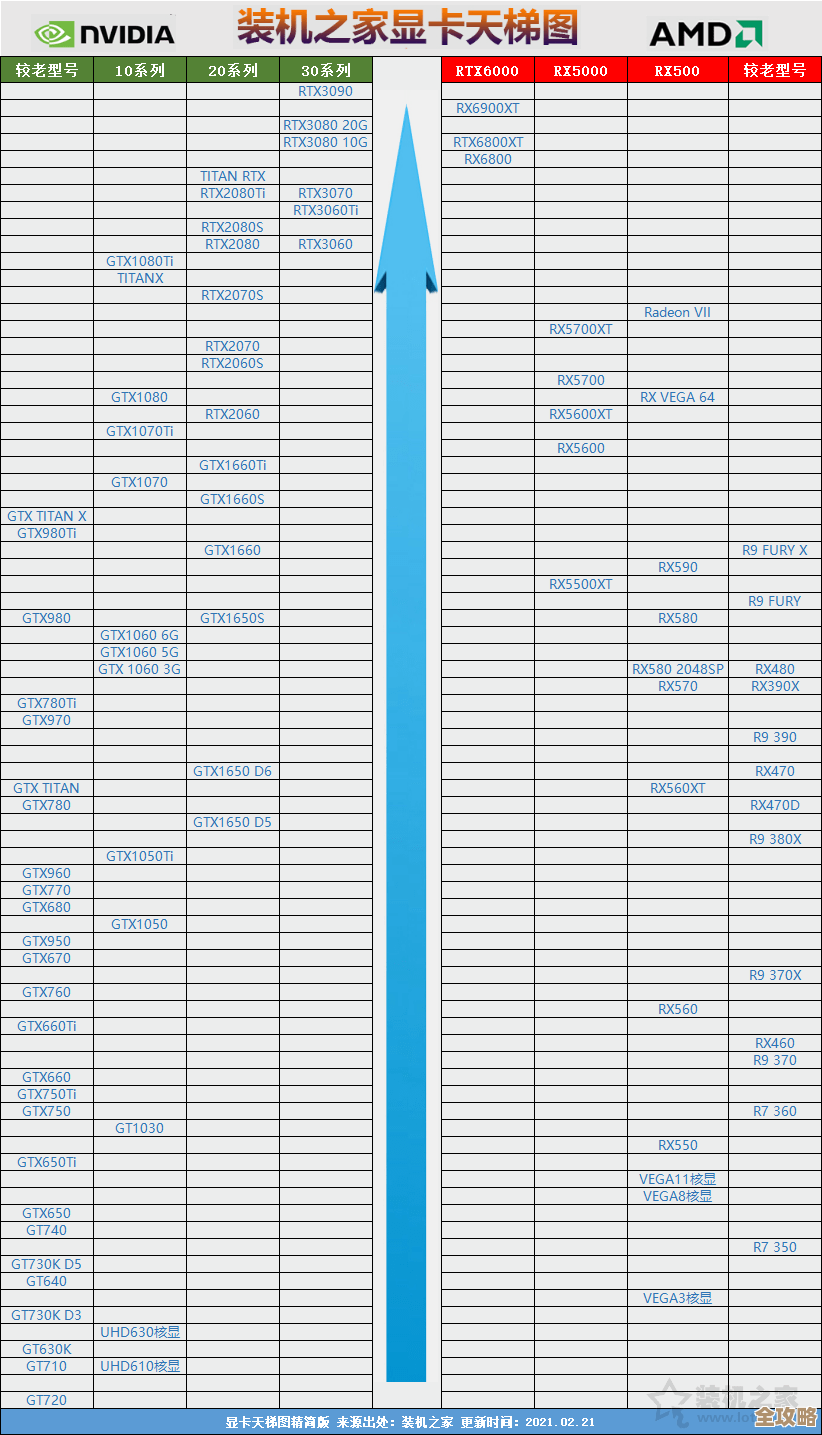

核心数:多核≠全能,小心“假八核”

“16核32线程!这CPU肯定无敌!”——别急,先看看是大核还是小核。💡

- Intel的混合架构(P核+E核)里,小核(E核)跑轻负载还行,但遇到吃性能的任务(比如游戏、渲染)还是得靠大核。

- AMD的全大核设计(比如Ryzen 9 7950X)在生产力场景更稳,但功耗和发热也更高。

个人踩坑经历:之前用一颗i7-12700K剪视频,发现小核在Pr里基本摸鱼,最后还是大核在干活……😅

缓存:CPU的“内存”,越大越流畅?

L1、L2、L3缓存就像CPU的“小本本”,数据存取越快,性能越强,但……

- AMD的3D V-Cache(比如5800X3D)游戏性能暴涨,就是因为L3缓存堆到了96MB!🎮

- 但缓存不是万能的,日常办公、网页浏览根本用不到这么大缓存,反而可能因为延迟增加影响响应速度。

测试小技巧:用AIDA64测缓存延迟,数字越低越好!

TDP:功耗≠实际发热,散热器别买错

“TDP 65W,随便一个散热器就能压!”——天真!🔥

- Intel的PL2(短时功耗)能飙到200W+(比如i9-13900K),原装散热器直接变“煎蛋器”。

- AMD的PPT(Package Power Tracking)更接近真实功耗,但Zen4的95W TDP实际跑起来也能破百瓦。

个人翻车案例:给Ryzen 7 7700X配了个百元风冷,结果跑Cinebench直接90°C+,被迫换水冷……💸

测试方法:别光看跑分,实战才是王道

跑分软件(Cinebench、Geekbench)能快速对比性能,但真实体验还得看具体场景:

- 游戏党:看1% Low FPS(最低帧率),比平均帧更重要!

- 生产力用户:测Blender渲染、Pr导出速度,别光盯着R23多核分。

- 日常办公:开一堆Chrome标签+微信+钉钉,看看会不会卡成PPT……

我的测试流程:

- Cinebench R23(多核/单核)

- 3DMark CPU Profile(不同线程负载)

- 实际游戏/软件测试(赛博朋克2077》全高画质)

没有“完美CPU”,只有“适合你的CPU”

参数表只是参考,真实体验还得看你的使用场景。💻

- 游戏玩家?优先看单核性能+缓存。

- 视频剪辑?多核+高功耗散热得跟上。

- 办公轻负载?低功耗+核显更省电。

最后吐槽一句:厂商的宣传词听听就好,“性能提升XX%”往往是在特定测试里吹出来的……🤷♂️ 自己实测才是硬道理!

本文由芮以莲于2025-09-21发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/5205.html