传真技术演进史:解析模拟至数字化进程中的关键突破与实用价值

- 问答

- 2025-10-25 15:46:25

- 3

哎,传真这玩意儿,现在提起来好像有点老古董了,对吧?但它的故事,其实特别像一部被遗忘的科技惊悚片,充满了各种意想不到的转折和那种…怎么说呢,近乎笨拙的执着,它可不是一夜之间就从那种吱吱作响的机器变成你电脑里一个PDF选项的。

最早的传真,说出来你可能不信,比电话还早!十九世纪中期,一个叫亚历山大·贝恩的家伙——对,就是那个搞电报的——异想天开地想“要是能把图像用电信号传出去该多酷啊”,他的装置,现在看简直像蒸汽朋克的玩具:一个钟摆,摆来摆去,用金属针一点点扫描浸过特殊墨水的手写纸,通过电报线传递信号,那效果,估计就跟现在用指甲刮彩票差不多,模糊不清,还慢得让人想撞墙,但就是这颗种子,埋下了远距离复制信息的野心,那时候的人,看着一张模糊的鬼画符从机器里吐出来,估计心跳得比收到电报还快,这是一种全新的、近乎魔法的体验。

然后时间快进到二十世纪,模拟传真的黄金时代,这时候,机器变得笨重、吵闹,但确实能用了,办公室里那台热敏纸传真机,简直是权力的象征,你得先把文件卷进那个滚轮,听着它发出那种“嘎吱嘎吱”的、仿佛在咀嚼纸张的声音,然后拨号,听筒里传来一阵尖锐刺耳的握手信号——那声音,现在想起来都觉得耳朵疼,最要命的是热敏纸,那种纸卷,摸起来滑溜溜的,还有股怪味,而且印出来的字迹,过不了多久就会自己褪色,变成一片淡黄色的模糊记忆,像一段注定要消亡的恋情,你永远不知道传过去的那头,收到的会不会是一张只有几道黑杠的废纸,这种不确定性,反而给商业往来增添了一种奇怪的、赌徒般的刺激感。

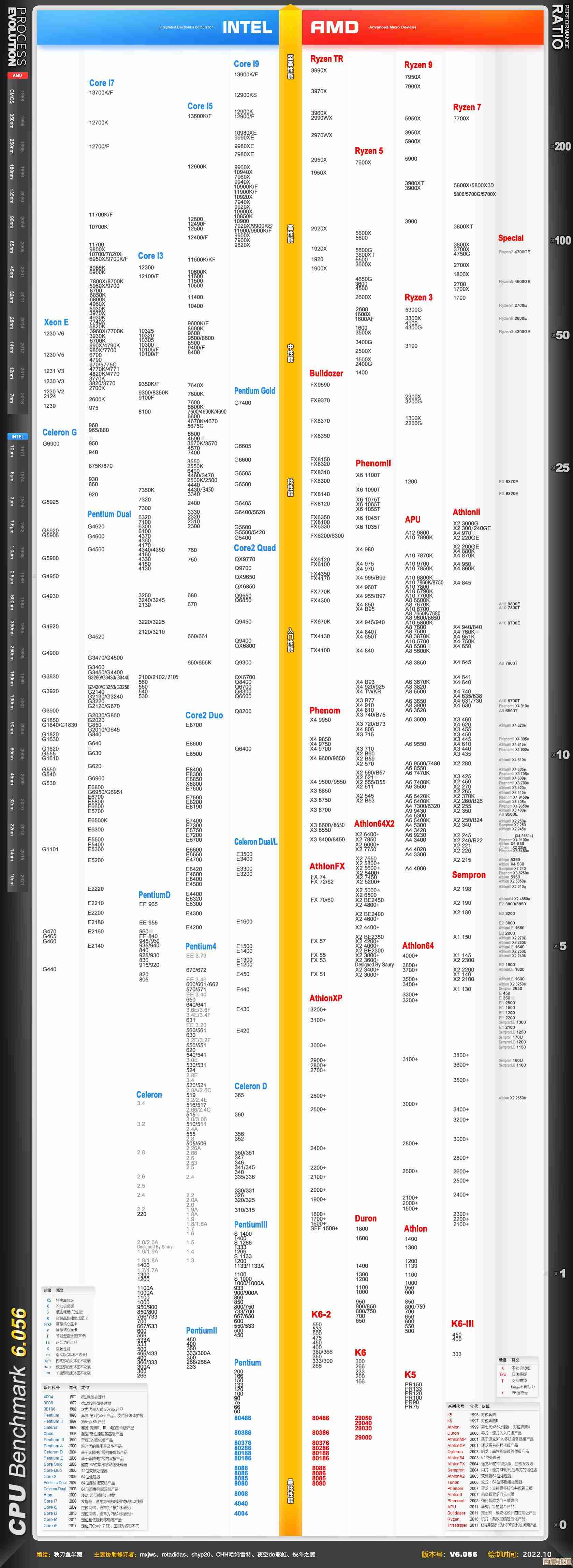

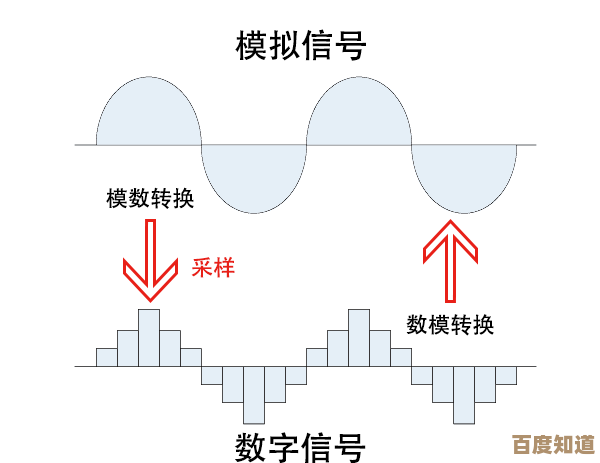

但真正的革命,藏在“数字化”这三个字里,这个转变可不是简单的升级,而是一种存在方式的彻底颠覆,关键突破,说起来有点技术宅,但理解它就能明白一切:它不再傻乎乎地复制整个图像的“影子”了,而是把页面当成一张由无数个小点组成的网格,对,就是像素,机器像个极度耐心的画家,把整页文档“数”一遍,每个点是黑是白,都用“0”和“1”来标记,这个想法本身,就是一种天才的“背叛”,它背叛了模拟时代对连续波形的崇拜,转而拥抱离散和精确。

这一下,可不得了,数字传真,比如后来的Group 3标准,一下子把传真的灵魂给换了,速度?那是几何级数的提升,以前传一页要六分钟,后来可能只要二十秒,清晰度?天壤之别,文字边缘像刀切一样锐利,它还能纠错!线路有点杂音?没关系,数字信号能自己发现并修复问题,再也不用担心收到一堆“雪花点”,传真从此变得可靠,甚至有点…无聊了,它从一门充满随机性的艺术,变成了一种精准的工具。

说到实用价值,你可能觉得在电子邮件和微信的时代,传真早该进博物馆了,但奇怪的是,它没有,它在一些角落里顽强地活着,靠的恰恰是数字化赋予它的新生命,比如在法律文件、医疗报告、政府公文这些领域,传真那份带着线路噪音的纸质输出,反而成了一种奇特的“原始凭证”,一种带有时间戳的、不容篡改的物理证据,这里面有种讽刺,对吧?最数字化的技术,反而守护了最传统的“白纸黑字”的权威感,它像一位改头换面的老派绅士,穿着数字的外衣,却依然恪守着旧世界的某些礼仪。

回看传真的路,它从来不是一条直线,它从贝恩那浪漫却粗糙的机械梦开始,跌跌撞撞地穿过模拟时代的喧嚣与不确定,最终在数字革命的浪潮中找到了自己最尴尬、却也最坚韧的生态位,它提醒我们,技术的进化,不总是用新事物彻底埋葬旧事物,有时,是旧事物吞下了新技术的内核,然后以一种意想不到的方式,继续呼吸,它的故事,是一曲关于适应和…嗯…怎么说呢,不完美生存”的赞歌吧,它可能不再时髦,但那份试图跨越时空、传递一份确凿存在的努力,依然在某个角落,轻微地响着。

本文由太叔访天于2025-10-25发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/43966.html