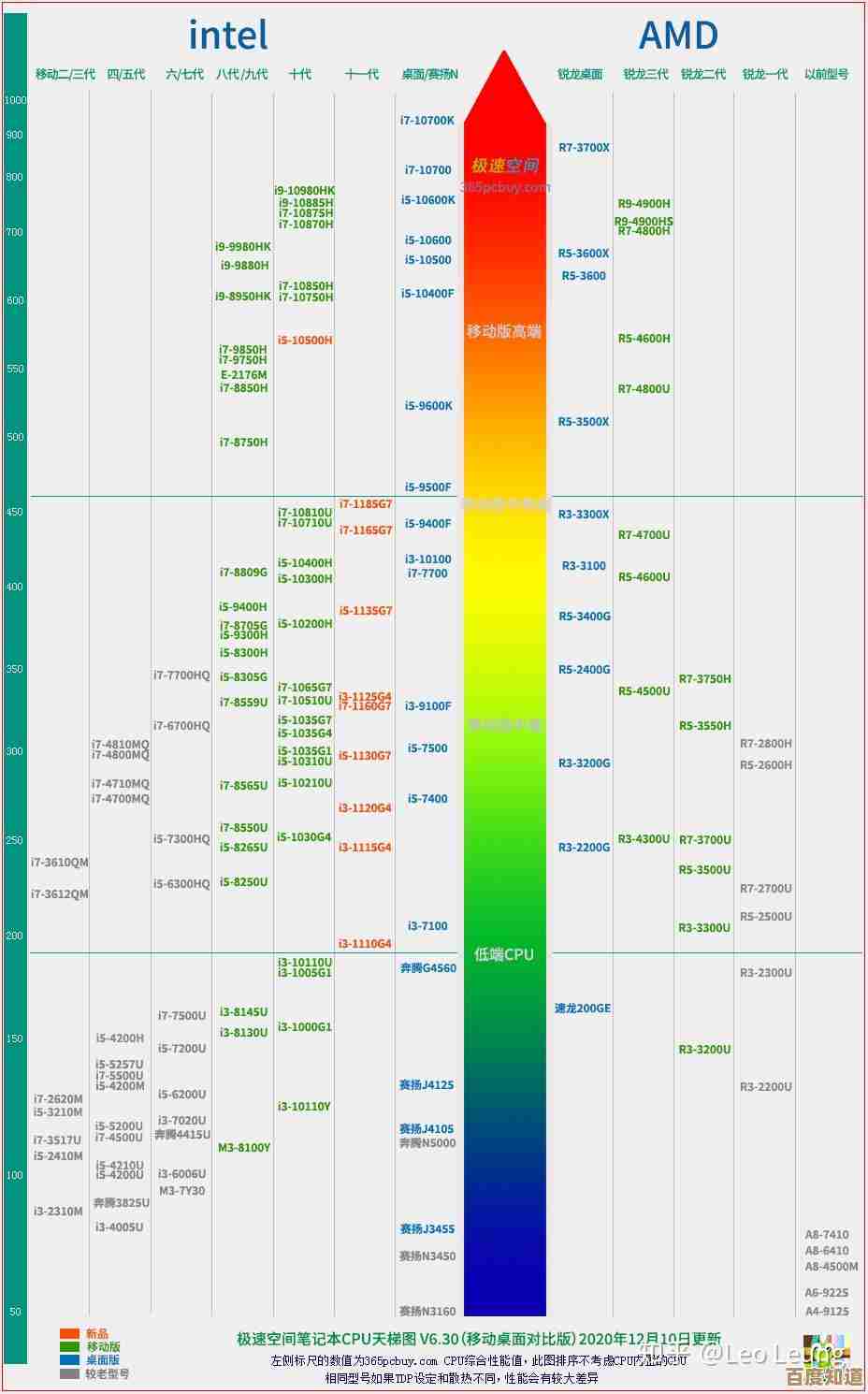

移动CPU天梯图2016版:深度剖析手机处理器演进路径与未来方向

- 问答

- 2025-10-25 02:24:18

- 3

哎,说到2016年的手机CPU天梯图,现在回想起来,那真是个有点…怎么说呢,青黄不接又暗流涌动的年份,那时候,你拿起一部新手机,可能根本不会去想里面那颗芯片是几纳米工艺,或者GPU到底有多强,大家更在意的是“卡不卡”、“发热严不严重”,还有那要命的“续航能不能撑过一天”,现在回过头看,2016年的处理器战场,简直像一场混战,各家都憋着一股劲儿,但方向却有点…迷。

那时候高通的神龙835还没出世,它的前任820和821虽然性能强悍,但那个发热啊…真是让人又爱又恨,我记得当时用某款旗舰机玩个大型游戏,半小时后感觉能煎鸡蛋了,这真不是夸张,高通好像在拼命证明自己“性能之王”的地位,却有点忽略了能效的平衡,而它的老对手联发科,那一年则走上了一条…嗯…“剑走偏锋”的路子,搞出了Helio X20和X25,用上了三丛十核这种听起来很吓人的架构,想法是好的,想让小核心处理轻任务,大核心应对重负载,但实际调度起来却有点手忙脚乱,经常被调侃为“一核有难,九核围观”,体验并没达到预期,反而给人一种为了参数好看而堆料的感觉。

海思麒麟呢,在2016年靠着麒麟950和960算是站稳了脚跟,尤其是950,率先用上16nm工艺,在能效上让人眼前一亮,给人一种“闷声干事”的印象,当时的GPU性能依然是它的短板,跟高通比游戏体验还是差了口气,三星的Exynos 8890也值得一提,自家猫鼬核心加公版核心的组合很有特色,性能不俗,但似乎总是差那么一点市场号召力,有点像…一个技术很强的“偏科生”。

现在想想,2016年的处理器演进,就像一个少年在拼命长个子,骨骼拉伸得很快,但协调性还没完全跟上,大家都在追逐更高的主频、更多的核心,但软件优化和散热设计有点追不上硬件的狂奔,这导致了一些手机的性能表现很不稳定,时好时坏,非常依赖厂商的调教功力。

至于未来方向,当时其实已经能看到一些苗头了,AI这个词虽然还没像现在这样铺天盖地,但芯片内部已经开始为它预留了位置,只是还没成为一个核心卖点,大家开始更认真地思考如何平衡性能与功耗,而不是一味追求跑分,异构计算的概念也越来越清晰,就是让不同的核心干自己最擅长的事,另一个关键点就是基带了,集成更先进、更省电的基带,成为提升整体体验不可或缺的一环,可以说,2016年是一个从“蛮力竞赛”转向“精细运营”的过渡期。

回过头看这张有点“古早”的天梯图,感觉特别有意思,它记录的不是冷冰冰的参数,而是一个时代的技术焦虑、尝试和探索,有些设计在今天看来可能显得笨拙甚至方向错了,但正是这些摸索,为后来手机的流畅体验铺平了道路,每一代芯片都像是踩在前一代的肩膀上,有时会踩空,但最终,路还是越走越宽了,这大概就是科技演进最迷人的地方吧,充满了偶然和必然。

本文由雪和泽于2025-10-25发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/42770.html