掌握笔记本CPU天梯图:轻松找到最佳性能与性价比的完美平衡

- 问答

- 2025-10-23 13:48:51

- 1

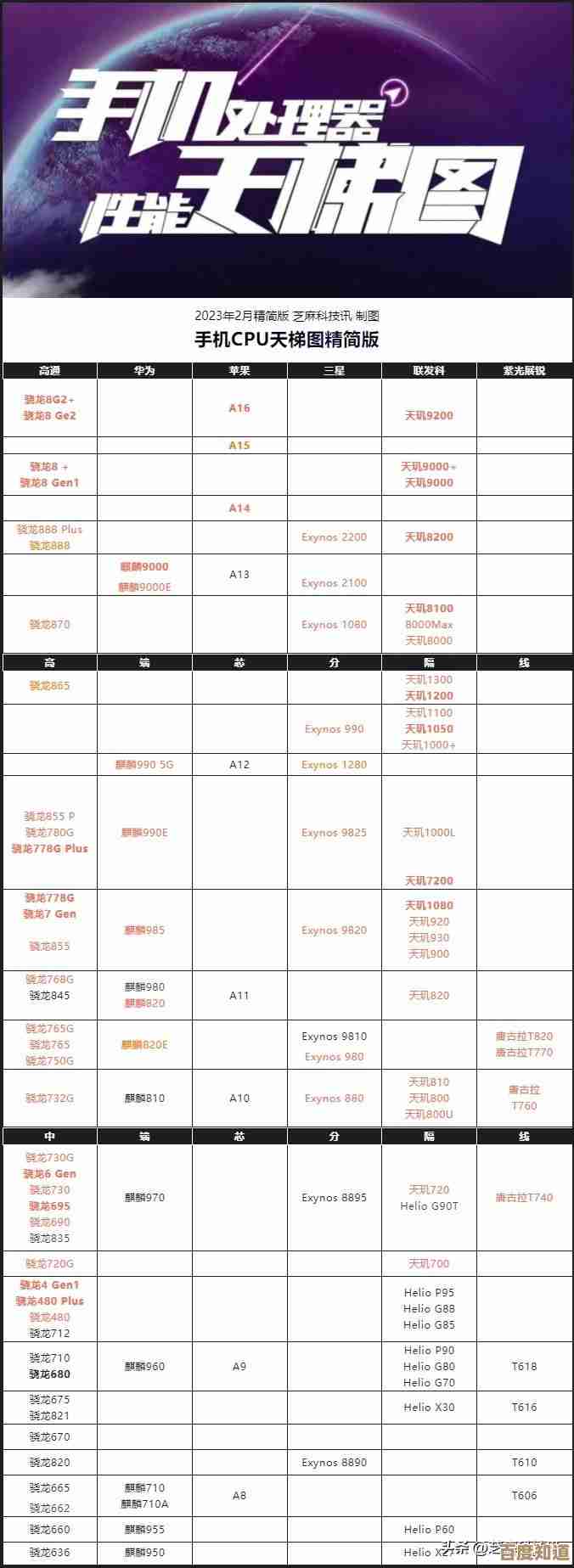

哎,说到选笔记本电脑的CPU,这真是个让人头大的事儿,每次打开购物网站,看着i7、R7、锐龙、酷睿、P系列、U系列、HX系列……那一大串数字字母,感觉就像在解一道没有标准答案的谜题,参数表上那些“最高睿频”、“核心线程数”,冷冰冰的,看多了反而更懵,我们真正想要的,不就是找个既跑得快、又别让钱包大出血的伙伴嘛。

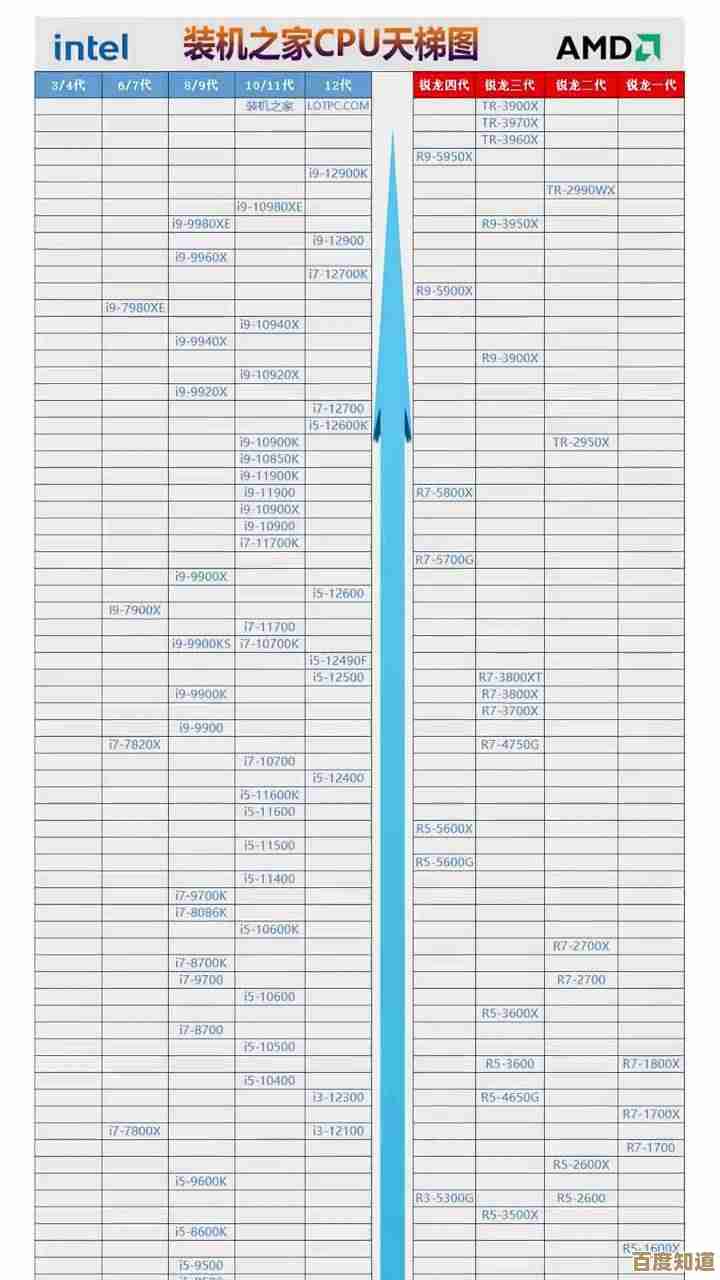

这时候,老鸟们总会神秘兮兮地甩给你三个字:“看天梯图。” 可这“天梯图”……到底是啥?它真能像游戏里的攻略一样,帮你找到那条通关捷径吗?我琢磨了好久,感觉它与其说是一张精确的排名表,不如说更像一张……嗯,一张带有个人体验的、有点模糊的“美食地图”,地图上标出了哪些是米其林三星(死贵但极致),哪些是巷子深处的宝藏小馆(便宜又好吃),但最终点什么菜,还得看你自己的胃口和预算。

别把天梯图当成圣旨,它更像是一个起点,一个帮你快速缩小范围的工具,它的精髓在于“相对位置”,你不需要记住i7-13700H和R7-7840HS到底差几分,你只需要知道,哦,它们俩在同一个梯队里,性能是同一档次的,就像两个不同门派的高手,武功路数不同,但内力修为差不多,这样,你的选择范围一下子就从小池塘变成了……呃,一条小河?反正宽多了,你就可以跳出“非Intel不选”或“AMD YES”的阵营之争,纯粹看当时哪个打折狠,或者哪台电脑的散热设计更得你心。

我有个朋友,就是个活生生的例子,他之前铁了心要买i9,觉得名字带9就是牛,差点下单一台又厚又重的游戏本,就为了那颗顶级CPU,结果我问他,你主要干啥?他说就写写代码,偶尔剪个旅行拍的Vlog,我一拍大腿,你这完全是用高射炮打蚊子啊……后来他看了天梯图,选了颗低一档但功耗控制更好的CPU,用省下的钱加了块大内存和好点的固态硬盘,现在用着美滋滋,电脑又轻又凉快,性能还完全过剩,他后来跟我说,那种追求顶配的冲动,其实是一种……一种“参数焦虑”,生怕买亏了,反而忽略了实际体验。

说到体验,这就引出了天梯图不会告诉你的第二个秘密:功耗墙和散热,这是最坑人的地方!你兴冲冲买了一台标着i7-13700H的笔记本,以为能享受到天梯图上那个级别的性能,结果发现电脑用一会儿就烫得能煎蛋,风扇声音像直升机起飞,CPU因为过热还得降频运行,实际表现可能还不如一台散热好的i5,这就好比给你一辆跑车的发动机,却装在一个小轿车的底盘和散热系统里,根本发挥不出全力,看准CPU型号之后,一定、一定要去看评测!看那些拆机图,看温度压力测试的曲线图,看实际游戏的帧数稳不稳定,这些“软实力”,才是决定你最终体验的关键。

还有啊,别忘了你买的是整个电脑,不是一颗CPU,一块垃圾屏幕能毁掉最好的处理器,一个硌手的键盘也能让你完全不想打开电脑,CPU很重要,但它只是拼图中的一块,内存能不能升级?接口够不够用?续航是不是只有两小时?这些综合起来,才构成你每天面对的那台机器。

回到最开始的问题,怎么掌握天梯图?我的心得是:轻松点,别把它当成考试排名,把它当作一张粗略的寻宝图,先根据你的核心需求(是玩3A大作还是仅仅办公追剧)锁定一个大致的性能区间,跳出天梯图,去关注那些更鲜活、更具体的东西——散热、屏幕、键盘手感、用户口碑,降一个CPU档次,换来的整体体验提升,远比那一点点理论性能跑分来得实在。

毕竟,电脑是拿来用的,不是拿来跑分的,找到那个让你用起来舒服,钱包也没那么大压力的平衡点,才是真正的“完美”吧,唉,说起来容易,每次真要买的时候,还是会纠结半天……这可能就是数码产品的魅力?或者说,折磨人之处。

本文由芮以莲于2025-10-23发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/39538.html