怀旧浪潮中的80年代手机电影:文化符号的诞生与影响

- 问答

- 2025-09-19 20:24:30

- 1

当80年代手机成为电影里的情感触发器

记得第一次在《华尔街》里看到戈登·盖柯举着那块"砖头"大喊"贪婪是好的"时,我竟然对着那块摩托罗拉DynaTAC 8000X产生了奇怪的悸动,那块价值3995美元(相当于今天的近万美元)的黑色砖头,在电影里成了财富与权力的终极象征,说来可笑,现在谁还会对一部手机产生敬畏?但在80年代的电影里,这些笨重的通讯工具确实承载着我们今天难以理解的符号重量。

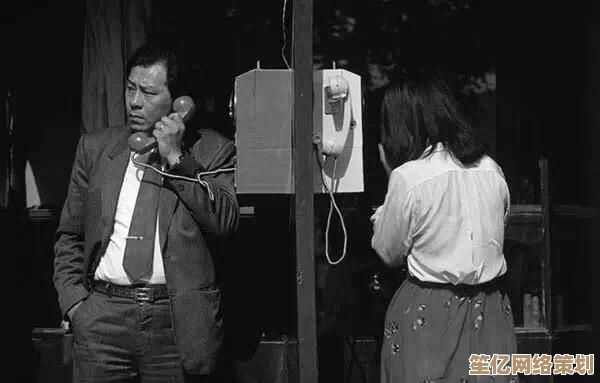

80年代的好莱坞对手机有种近乎恋物癖的迷恋,想想《致命武器》里梅尔·吉布森那场著名的天台戏——他站在楼顶边缘,举着手机对加里·布西饰演的反派说"我们谈谈",那个镜头里,手机不仅是道具,更成了生死谈判的权力中介,有趣的是,导演理查德·唐纳坚持要用真实的摩托罗拉手机拍摄,拒绝道具组提供的轻便仿制品,因为"重量感就是权力感",这种执念在今天看来简直不可思议——现在谁会在意演员手里的iPhone是真是假?

更耐人寻味的是这些设备在叙事中的功能转变,早期的手机电影桥段总是伴随着戏剧性停顿——拨号、等待、忙音,这些如今被5G时代抛弃的"技术延迟",当年却是制造悬念的绝佳工具。《虎胆龙威》里布鲁斯·威利斯被困在大楼里时,那部时灵时不灵的手机成了观众焦虑的具象化体现,我记得大学电影课上教授说过:"没有信号延迟的惊悚片就像没有心跳的躯体。"现在回想起来,这种由技术限制催生的叙事智慧,在即时通讯时代反而成了失传的手艺。

这些老手机在当代影视中的复兴更值得玩味,去年看《怪奇物语》第四季时,那个刻意设计的摩托罗拉MicroTAC特写镜头让我会心一笑,编剧达弗兄弟显然深谙怀旧经济学——他们知道观众会为这些过时科技买单的不仅是情怀,更是某种集体记忆的仪式感,我表弟(一个00后)居然在看完剧后花300美元买了部同款二手手机,就为了体验"按键的触感",这种代际间的科技恋物癖,恐怕是80年代电影人始料未及的。

在流媒体平台算法推荐的"复古科技"片单里,我注意到一个有趣现象:越是强调数字原生的Z世代,越容易被这些实体按键的影像吸引,或许正如那位总在咖啡馆用打字机写作的hipster朋友所说:"在一切皆可虚拟的时代,我们需要一些笨拙的实物来确认自己的存在。"这些80年代手机电影之所以能成为文化符号,恰恰因为它们记录了一个科技既令人敬畏又充满缺陷的过渡期——那个我们还会为"移动着通话"感到惊奇的纯真年代。

如今我的抽屉里还躺着父亲留下的Nokia 1011,偶尔拿出来把玩时,那些电影里的经典桥段总会浮现,这些电子古董最讽刺的地方在于:它们作为通讯工具早已死亡,但作为情感载体却获得了永生,下次再看到某部新剧里刻意安排的复古手机特写时,或许我们该问的不是"这玩意还能用吗",而是"它让我们想起了什么",毕竟,所有怀旧本质上都是对未来的某种焦虑投射。

本文由颜泰平于2025-09-19发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/3614.html