掌握PE系统核心:深度剖析实现方法与高效使用策略

- 问答

- 2025-10-21 05:56:49

- 2

好,我们来聊聊PE系统这玩意儿,说真的,每次有人跟我提PE,我第一反应其实是那个体育课…但当然不是,是那个Preinstallation Environment,预安装环境,这东西吧,你说它简单,它就是个装在U盘里的小型操作系统;你说它复杂,它里面门道可真是…深了去了,很多人可能就停留在“哦,做个启动盘,装系统用的”,但你要是真想“掌握核心”,那感觉就像…就像你拿到了一个万能工具箱,但说明书是残缺的,你得自己摸索每个工具的极限在哪。

先从“实现方法”说起吧,网上教程一抓一大把,告诉你用UltraISO或者Rufus把ISO镜像写进U盘,搞定,这没错,这是第一步,但这就叫掌握了吗?差远了,这就像你只会用螺丝刀拧螺丝,但不知道螺丝刀还能撬东西、还能当临时的凿子用,真正的实现,是理解PE的骨架是什么。

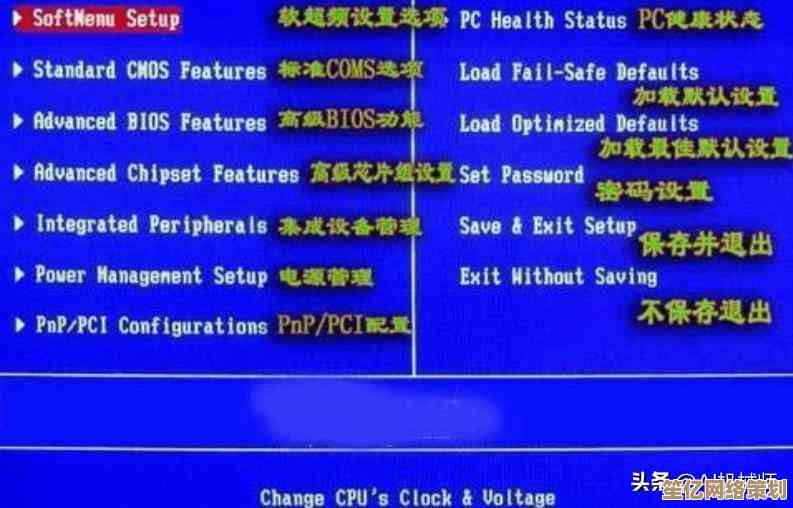

PE的本质是Windows内核的一个最小化子集,加上一些必要的驱动和工具。深度剖析 的关键在于,你能不能自己去定制这个骨架,Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) 这东西,很多人听说过但没碰过,觉得是专业人士用的,其实不然,你稍微花点时间,用它的“部署工具命令提示符”来创建一个基础的PE镜像,这个过程本身就让你明白PE是怎么“搭”起来的,你会看到那个copype脚本,它怎么把启动文件、启动配置数据(BCD)、还有基本的WinRE.wim文件给组合到一起,这个过程中,你可能会遇到各种奇葩问题,比如空间不足啊,或者脚本报错说找不到路径… 这时候你别急着找现成答案,就盯着错误信息看,去理解它为什么要找那个路径,那个文件是干嘛的,这种不顺利,这种卡壳,才是真正长记性的时候,我印象特别深,有一次为了加一个特定的网卡驱动,折腾了大半天,最后发现是驱动版本不对,那种挫败感和最后的成功,比直接下载一个现成的PE要深刻一百倍。

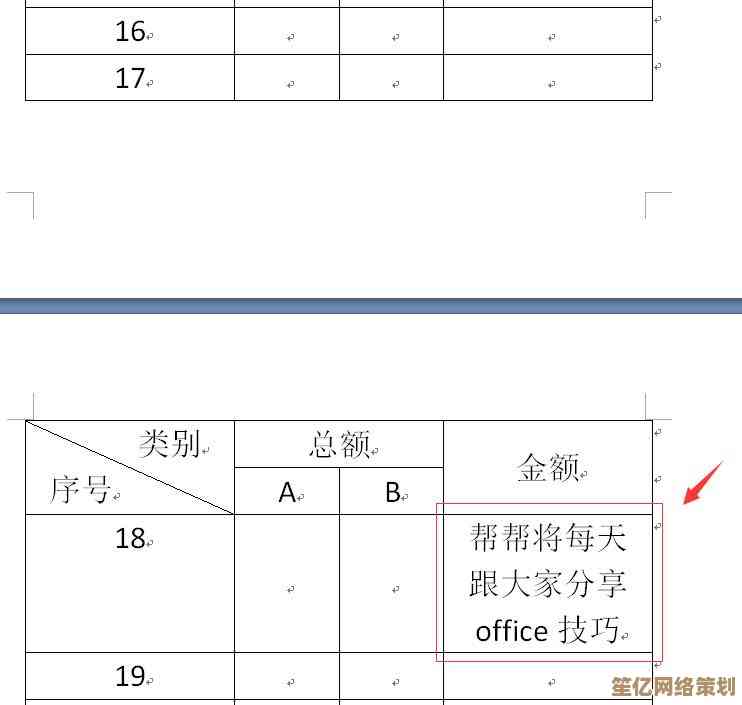

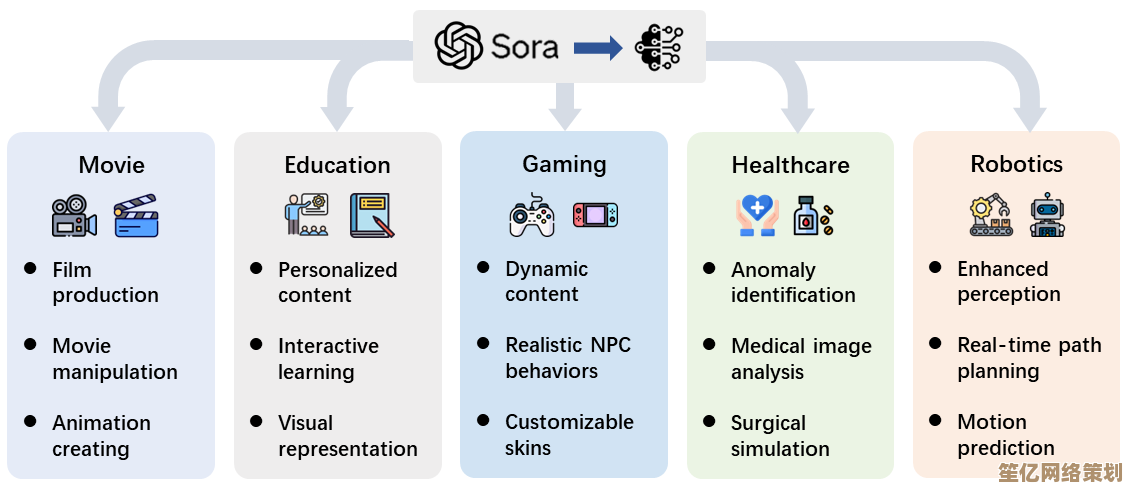

然后是工具集,默认的PE可能就带个命令提示符,寒酸得很,高效使用的策略,核心就在于把你的工具箱塞满,并且知道什么时候掏什么家伙,这没什么标准答案,完全取决于你想干嘛,你是主要用来修系统?那DISM++、DiskGenius、Ghost或者它的现代替代品比如Snapshot这些是必须的,你是用来做硬件检测?那AIDA64的PE版、各种内存检测工具就得备着,甚至…你还可以塞进去一些轻量级的办公软件或者浏览器,万一急用呢?这种定制化,就是策略。

但这里有个坑,就是盲目追求“大而全”,我曾经做过一个集成了上百个工具的PE,启动慢得要死,U盘空间也占了好多,后来才明白,高效 的关键是“精”和“模块化”,你把最核心、最常用的工具做进核心WIM里,其他的,做成外置程序包,需要的时候再加载,这样PE本体又小又快,灵活性还高,这个思路的转变,就是从一个收集癖到一个实用主义者的进化。

再说点细节,比如网络支持,很多PE默认是不开网络的,你得手动点一下启用,但如果你经常需要在PE环境下下载驱动或者查资料,那在定制的时候就把网络组件和合适的驱动集成进去,会省事很多,还有,对NVMe硬盘的支持,这在老一点的PE里是个大坑,系统不认盘,你干着急,现在好多了,但你还是得留意你集成的驱动是不是够新。

还有一点很情绪化的体验:信任问题,你用别人做好的PE,尤其是功能特别花哨的,心里总会有点打鼓,有没有后门?会不会偷偷挖矿?自己从相对干净的源头(比如MSDN的原版系统镜像提取)开始构建,虽然麻烦,但睡得踏实,这种安全感,是“掌握核心”带来的副产品。

说说“使用策略”里的临场发挥,有时候你会遇到一些教程里没写的情况,一次帮朋友修电脑,进PE后发现硬盘分区表怪怪的,用常规工具修复不了,当时有点懵,后来突然想到可以用TestDisk这个不太常用的命令行工具试试,结果还真救回来了,这种经验没法提前规划,它来自于你对工具集的熟悉程度和一点点…嗯,解决问题的急智,别光收集工具,得偶尔进去点点,看看每个工具大概能干什么,留下点印象。

掌握PE系统核心,不是一个结果,更像是一个过程,是从“能用”到“敢改”,再到“能创”的过程,它会伴随着无数次的启动失败、驱动冲突、工具无效… 但这些挫败感,恰恰是让你真正理解它每一部分为何存在的钥匙,别怕不完美,PE本身就是一个为了应对“不完美”(系统崩溃)而生的东西,它的核心,也许就藏在你一次次不完美的尝试里,差不多就这些吧,想到哪说到哪,有点乱,但都是实在话。

本文由帖慧艳于2025-10-21发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/35032.html