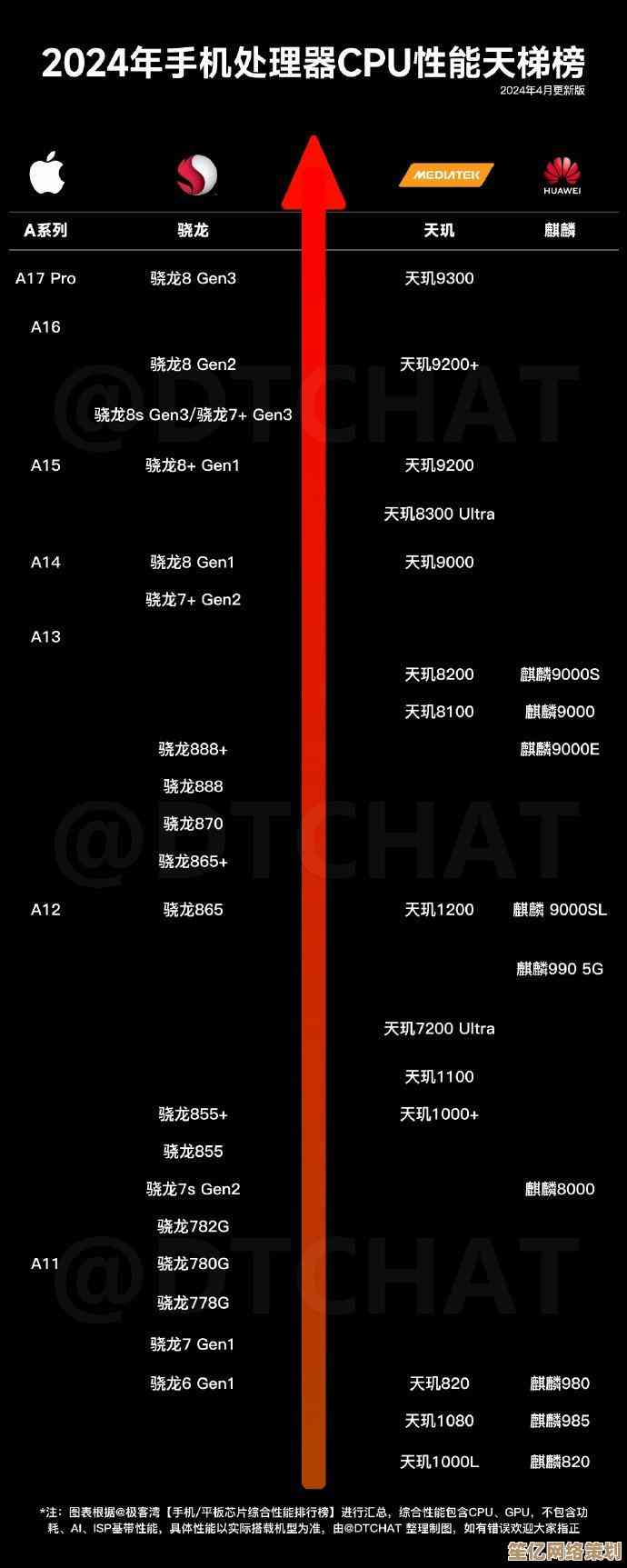

高通CC芯片天梯图全解析:架构演进与技术趋势深度透视

- 问答

- 2025-10-20 14:58:56

- 4

哎 说到高通这个CC芯片啊 真是让人又爱又恨,每次看到他们发布新架构 我都得花好几天去啃那些技术文档 有时候半夜对着电路图发呆 想着这帮工程师脑子里到底装了什么,今天我们就随便聊聊这个天梯图 不是那种死板的对比表格 而是带点人情味的技术散步。

记得第一次接触CC系列还是2012年左右 那时候的架构名字起得真随意 像CC2560这种 现在回头看简直像古董,你把它拆开看 里面的布线像是用尺子画出来的 整整齐齐但特别死板,当时的蓝牙堆栈要占用主处理器太多资源 有时候听着音乐突然卡顿 就知道又是CC在抢带宽了,不过话说回来 那时候能实现双模蓝牙已经挺神奇的 就像用木头造出会飞的飞机。

跳到2015年前后 架构开始有模有样了,CC2564那次升级让我印象深刻 因为他们终于把电源管理模块重新设计了,之前待机功耗总像漏水的水龙头 滴滴答答耗电 新的PMU像装了智能阀门,我拆过测试机 发现他们居然在射频前端塞了三个稳压器 这种堆料方式很“高通”——就像做菜时把所有高级食材都倒进去,但确实有效 连接稳定性上了个台阶 虽然代价是芯片面积大了18%左右。

说到QCC3026这个节点 真是转折点,那天在实验室用频谱仪抓数据 突然发现它的自适应跳频算法会“偷看”环境噪声,普通芯片像蒙眼走路 撞到干扰才换频道 而它居然能预判!就像打乒乓球时提前挪脚步,这种机器学习雏形放在这么小的芯片里 当时觉得是不是过度设计了 但现在看真是先知,不过它的DSP总让我觉得像强迫症患者 每次处理音频都要反复校验三次 延迟偶尔会冒个尖。

等到了CC256xC系列 架构开始“分裂”了,高端型号偷偷加了协处理器 像给芯片开了个小灶,有次我测传输稳定性 发现它在处理复杂环境时会把某些任务甩给这个副核 主核继续维持基础连接,这招挺聪明 但两个核心抢内存带宽时偶尔会打架 就像厨房里两个厨师共用一把菜刀,文档里对这个设计轻描淡写 但我猜工程师们肯定调试了很久的仲裁逻辑。

最近这几代 比如QCC5181 开始玩异构计算了,看着架构图就像看城市交通规划 有高速路(高性能核心) 有辅路(低功耗单元) 还有各种立交桥(数据交换网络),但实际调试时发现 如果任务分配不合理 数据会在立交桥上堵车,有次抓包看到重传率突然飙升 就是因为语音数据和控制信令在交叉路口撞上了,后来他们的驱动更新了流量调度算法 像给路口加了智能红绿灯。

技术趋势嘛 我觉得高通在憋几个大招,一是用硅光技术替代部分铜互联 我在行业会议上看过他们的演示芯片 用光脉冲传输数据确实飘逸 但成本现在还下不来,二是感知计算下沉 让蓝牙芯片能直接处理简单的手势识别 不用动不动唤醒主处理器,这就像给门卫配了智能对讲机 不用每次都跑上楼问业主,不过现在算法精度还像近视眼没戴眼镜 容易误判。

有时候翻这十年的CC系列芯片手册 能看出设计哲学的变化,早些年像在搭积木 每个模块边界清晰 但整体效率不高,后来开始搞交叉优化 像揉面团一样把功能揉在一起 结果调试时牵一发而动全身,最近两代又退回模块化 但用了更智能的互联架构 算是螺旋上升吧,我总觉得芯片设计像写长篇小说 不能光看某一章精彩 得看整体节奏。

其实最让我感慨的是功耗曲线,十年前做真无线耳机续航三小时就吹上天 现在动不动八小时,但仔细看数据 并不是电池技术突飞猛进 而是芯片在每个环节抠出来的:射频发射时把功率控制得像老中医抓药 分毫精准,休眠时真的能“装死” 连心跳监测都降到微安级,有次我测待机功耗 仪器读数低到以为是探头松了。

哎呀 扯远了,总之看高通CC的天梯图 不能光数核心频率或蓝牙版本 得像品茶一样尝细节,比如为什么某代突然加大缓存 为什么下代又砍掉部分单元 背后都是血泪教训,这些在官方PPT里永远看不到 得自己去焊测试点抓信号,有时候在显微镜下看芯片封装的树脂纹路 都觉得像在听它讲故事。

对了 最后吐槽下 高通的开发文档永远像迷宫 找个寄存器定义得翻七八个PDF,但每次终于调通功能时 那种快乐又让人上瘾 大概这就是技术人的矛盾吧,好了 今天先聊到这儿 下次见到新架构可能又得重新怀疑人生。

本文由盈壮于2025-10-20发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/34162.html