风云际会芯动天下:处理器性能巅峰之战,重塑计算未来

- 问答

- 2025-10-20 14:06:45

- 6

哎 说到处理器这玩意儿 真是让人又爱又恨,记得小时候家里那台大屁股电脑 开机要等三分钟 风扇声音像拖拉机 可现在呢 手机都能流畅跑3A大作了 这变化快得有点不真实,最近盯着AMD和英特尔的新品发布会看 突然觉得这场芯片战争 早就不是简单的性能比拼了 更像是一场关于未来话语权的暗战。

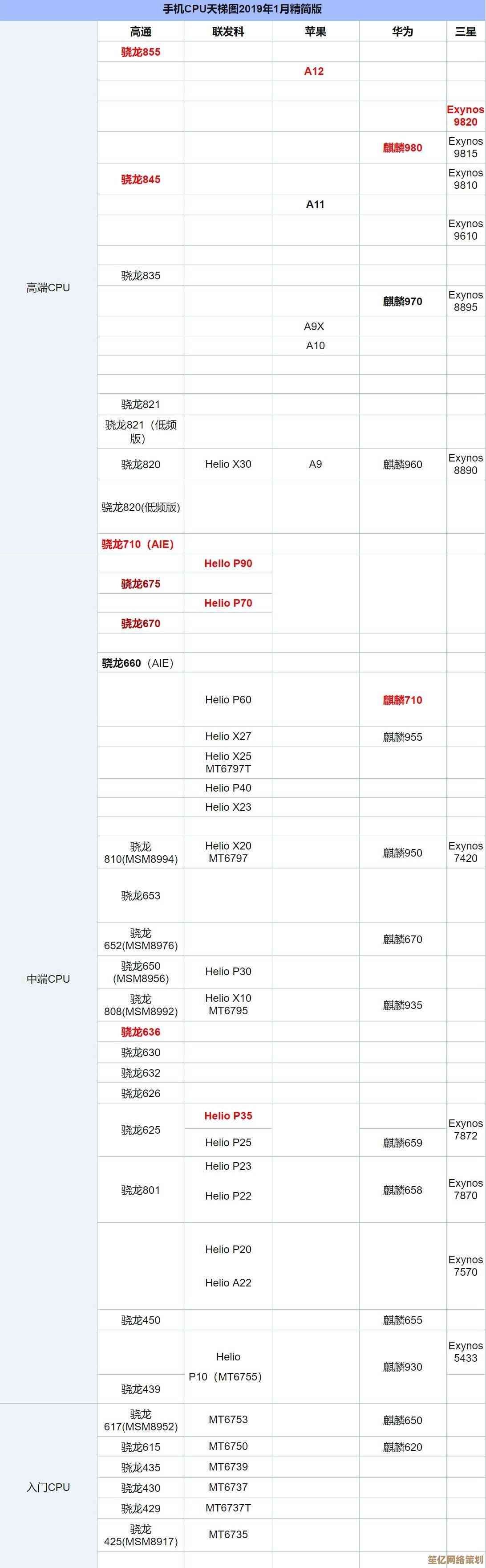

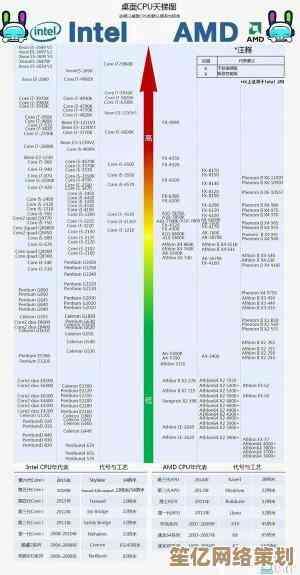

你说奇不奇怪 十年前我们还在讨论双核四核 现在手机芯片都搞出“1+3+4”这种异构设计了,那天看到AMD把3D V-Cache像搭积木一样堆到128GB 我差点把咖啡喷在屏幕上——这哪是处理器 根本就是乐高高级玩家在炫技,英特尔也不甘示弱 直接把芯片拆成“瓷砖”搞拼接 听说下一代还要玩硅光技术…这些工程师是不是晚上做梦都在念叨晶体管密度啊?

不过说实话 参数再华丽 落到日常使用又是另一回事,我那个搞视频剪辑的朋友 去年咬牙买了线程撕裂者 结果发现渲染时电源线热得能煎鸡蛋 最后只好在机箱旁边放个小风扇对着吹,他苦笑说这哪是电脑 根本就是个小型电暖器,所以你看 性能飙升的背后 散热和功耗简直成了玄学问题 厂家宣传的“能效提升”有时候像在变魔术 你永远不知道他们省略了什么关键步骤。

最近注意到个有趣现象 芯片大战开始波及到意想不到的领域,我表妹买扫地机器人非要挑带NPU的 说识别猫屎会更准 隔壁搞农业的大学生用树莓派做智能灌溉 居然抱怨ARM架构的AI算力不够…连豆浆机都开始标榜“四核处理器”了 这世界是不是有点疯狂?😅

其实最让我感慨的是架构的哲学差异,苹果的M系列芯片像是个精致的手工匠人 把CPU GPU神经网络引擎全塞进同一块底片 追求极致的协同效应 而传统PC阵营更像模块化施工队 各种组件可以自由组合,有次和做硬件的朋友聊天 他说现在设计芯片就像在针尖上跳舞 既要考虑量子隧穿效应 又要对付电磁干扰 甚至得研究芯片封装材料的热胀冷缩系数…听到这儿我突然理解为什么有些处理器延期上市了 这难度不亚于在米粒上刻清明上河图。

说到未来 我觉得真正精彩的可能是软硬结合的新玩法,前几天试玩某个AI绘画软件 发现同样的模型在英特尔新架构上出图速度能快40% 开发者在论坛里透露他们重写了底层指令集调用——这种优化就像给发动机换了种更高效的燃油 但普通用户根本感知不到背后的技术革命,或许某天 处理器会变成像电力一样的基础设施 我们不再关心它有多少核心 而是直接享受它带来的无缝体验?比如脑机接口芯片直接跳过语言翻译环节 或者量子处理器瞬间解出最优交通路线…想想还有点小激动呢。

当然也有让人担忧的部分,最近拆开老显卡清灰 发现十年前那个布满元件的绿色电路板 现在变成了一整块黑色基板加几颗神秘芯片 连DIY换硅脂都变得战战兢兢,技术越先进 普通用户越难触碰其本质 这到底是进步还是另一种形式的壁垒?有次路过电子垃圾回收站 看到堆成山的旧手机主板 突然觉得每片残骸都曾是一个时代的性能王者 这种迭代速度既热血又残忍。

话说回来 处理器发展史最迷人的地方就在于意外性,就像当年没人想到移动端ARM架构能反攻桌面端 也没人预测到挖矿潮会让显卡变成理财产品,或许明年这个时候 又会有某个实验室突然宣布石墨烯芯片突破常温超导 或者哪个天才少年用光子计算颠覆了冯诺依曼体系…谁知道呢?这场芯动天下的风云际会 永远留着下一章的悬念。🌪️

(写完看了眼旁边嗡嗡作响的旧笔记本 突然觉得它像匹喘着粗气的老马 明明还能跑 却已经被时代甩在了尘埃里 这种微妙的伤感 大概就是科技迭代最真实的温度吧。)

本文由黎家于2025-10-20发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/34108.html