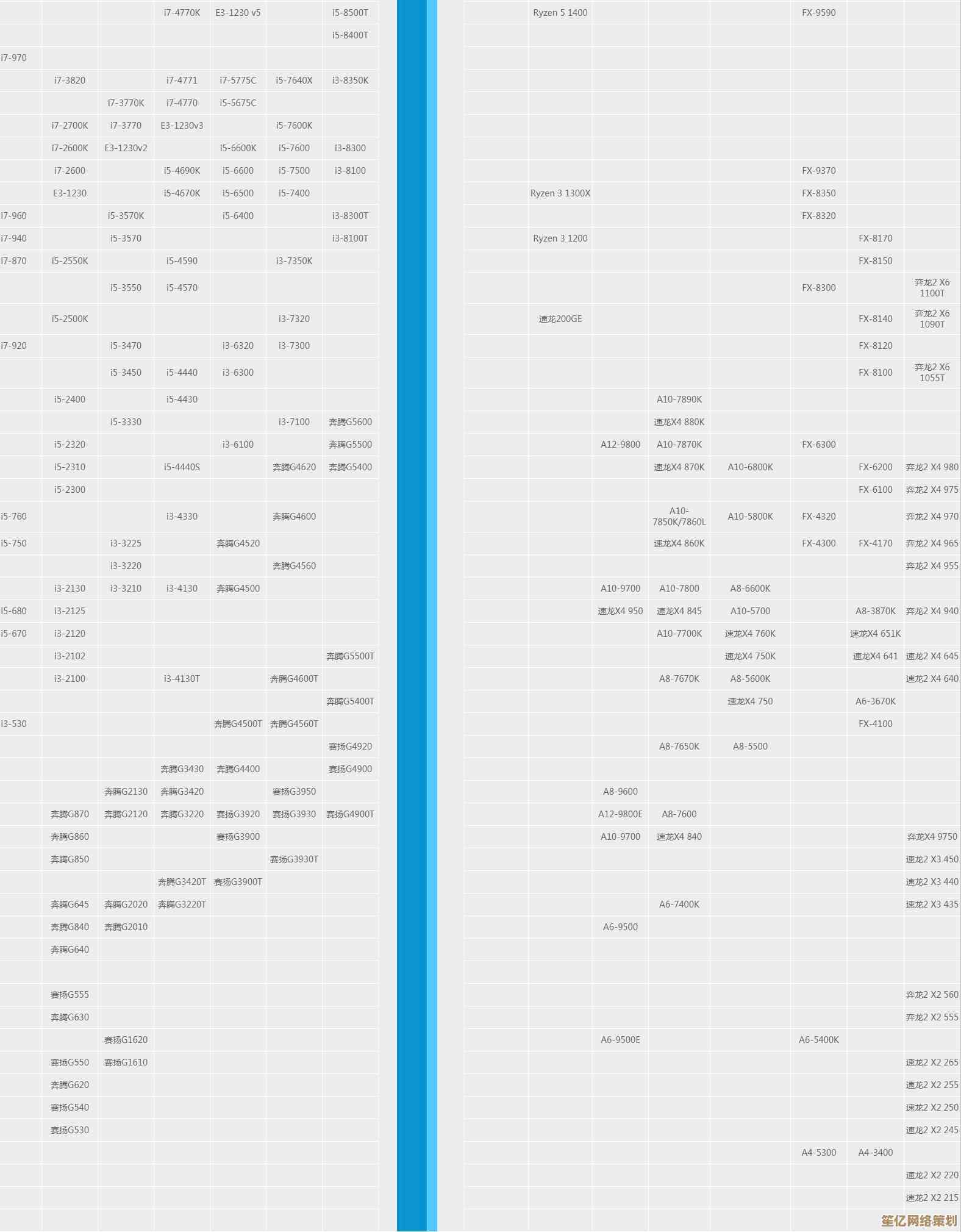

揭秘AMD早期处理器排名:重现硬件传奇,解读科技发展的历史印记

- 问答

- 2025-10-20 10:45:06

- 3

哎,说到AMD早期的处理器,现在回想起来,那真是一段…怎么说呢,带着点泥土味儿又闪着光的岁月,那时候的电脑,可不是现在这种轻飘飘的玩意儿,机箱沉得能当哑铃,开机的声音像拖拉机,但你听着那“嗡”的一声,心里就踏实了,知道一个崭新的、像素化的世界正在你面前缓缓启动,而这个世界的心脏,往往就藏着AMD的名字。

记得我接触的第一台自己的电脑,用的就不是英特尔,而是一颗AMD K6-2,那时候周围同学都在攀比“奔腾”,我抱着这个“非主流”的家伙,心里还有点嘀咕,但它的表现,真的,给了我不小的惊喜,尤其是在玩那些古早的3D游戏时,它那个叫“3DNow!”的技术,名字起得直白又带点笨拙的自信,愣是让画面流畅了不少,现在想想,AMD那时候就像个班里不服输的倔强学生,老师(市场)和优等生(Intel)定下的规则,它偏要琢磨出自己的解题思路,虽然不一定每次都拿最高分,但那种“我偏要试试”的劲儿,特别迷人。🧐

再往前倒,AMD的起点更是充满了那种…嗯…生存的智慧,或者说,一点无奈的狡黠,早期它很大程度上是靠着“第二供应商”的身份活下来的,说白了,就是合法地“模仿”甚至直接生产英特尔的设计,比如那些 8086、80286,这听起来可能不够酷,但在那个年代,这确保了市场的竞争,也让电脑的价格不至于高不可攀,你能想象吗,如果没有AMD在那儿搅局,我们可能得多花不少冤枉钱才能用上电脑,它像个影子武士,默默存在,却不可或缺。

真正的转折点,是K5和K6系列的出现,AMD开始要走自己的路了,K5挑战奔腾,虽然性能上有点吃力,但价格是真香啊,到了K6,特别是K6-2,情况就大不一样了,它直接对标奔腾II,在性价比的战场上杀得风生水起,我印象特别深的是,当时很多组装机商都爱推AMD,因为他们能攒出性能不差、但价格低一截的机器,这对于我们这些预算紧张的学生党来说,简直是福音,那种感觉就是,你用更少的钱,触碰到了几乎同样的科技前沿,心里有种占了便宜的窃喜,同时对AMD这个“平民英雄”产生了一种莫名的亲近感。💻

就是那个无法绕开的传奇——Athlon(速龙),1999年,当Athlon横空出世,第一次在性能上全面超越了同期的英特尔奔腾III时,整个业界都炸了锅,那感觉,就像是一直在班里考第二名的同学,突然拿了奥赛金牌,而且是用一种全新的、自己设计的解题方法,那个标志性的“雷鸟”核心,还有后来堪称经典的Athlon XP,尤其是Barton核心的版本,简直是超频玩家的梦中情“U”,我记得论坛上到处都是讨论如何给Athlon XP解锁倍频、用什么散热器能压住超频后热量的帖子,那种DIY的热情,现在很难再现了,AMD那时真的把“性能王者”的桂冠从英特尔头上摘下来,戴了那么一会儿,哪怕就一会儿,也足以让所有支持它的人热血沸腾,它证明了,挑战巨头不是梦。

但传奇的路从来不是一帆风顺的,Athlon 64虽然率先进入了64位时代,技术领先,可后来的K10架构和初代 Phenom,却因为一些设计问题(比如那个著名的TLB Bug)走了弯路,那段时间,能感觉到AMD的吃力,像是一个长跑运动员在冲刺后出现了短暂的眩晕,市场又被英特尔酷睿的强势归来占据了主导,现在回想,那或许是AMD最低谷的一段时期吧,粉丝们看着干着急,却又无可奈何。

翻看这些老处理器的排名,你会发现它根本不是一条平滑的上升曲线,而是一段充满陡坡、急弯甚至坑洼的路线图,它不像一部精心编排的英雄史诗,更像是一个真实公司的奋斗史,有灵光乍现的辉煌,也有判断失误的窘迫,但正是这些不完美,构成了AMD独特的魅力,它没有英特尔那种与生俱来的“贵族”气息,更像一个从底层打拼上来的实干家,浑身带着伤疤,但眼神始终倔强。

这些老芯片,现在可能已经沉睡在某个角落积满灰尘,但它们身上刻着的是整个PC时代狂野生长的印记,它们提醒我们,科技的发展并非总由巨头一手遮天,那些看似“非主流”的挑战者,他们的尝试、失败甚至短暂的胜利,共同推动了历史的车轮,回味AMD的早期岁月,就像在听一首略带杂音的老歌,音质不算完美,但里面的情感和故事,却是任何高清音频都无法替代的,也许,这才是科技历史最动人的地方吧。

本文由太叔访天于2025-10-20发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/33901.html