ghost的隐秘世界:如何理解其在语言与心理中的深层意义

- 问答

- 2025-10-20 02:48:44

- 4

哎 说到ghost这个词啊 我总想起小时候外婆家阁楼那扇永远关不紧的木门 半夜会发出咯吱声 那时候觉得 是不是有什么东西在门后呼吸?其实现在想想 可能只是风 但那种悬在真实与想象之间的战栗感 却比任何教科书上的定义都更早地教会我ghost的含义——它从来不只是鬼魂 而是所有游荡在意识边缘的、无法被明确命名的事物。

语言学家会说ghost这个词从古英语gāst演变而来 最初指代灵魂或气息 但我觉得这解释太干巴巴了 像晒裂的泥土,你看 当我们说“ghost someone”(已读不回)时 那个被幽灵化的人其实成了对话里的空洞 而当我们提到“ghost writer”(代笔)时 真正的作者像透明人一样藏在文本褶皱里,这些用法妙就妙在 它们描述的都不是彻底的消失 而是某种在场的不在场——就像你明明感觉到衣柜里有呼吸 打开却只有毛衣,这种语言现象本身 不就是对人类认知漏洞的诚实坦白吗?我们天生就需要用“幽灵”来填充那些无法归类的情感缝隙。

心理学角度的ghost更私人,去年整理旧物时 我发现一张小学时暗恋对象送的贴纸 上面卡通兔子的笑容都褪色了 但当时心跳加速的触感却突然复活 像幽灵般从记忆断层里跳出来咬我一口,弗洛伊德所谓的“复现幽灵”理论 说未被妥善处理的情结会像幽灵般重现 但我觉得这理论太工整了 真实的心理幽灵更像老房子墙上的水渍 你永远不知道它什么时候会渗出新的形状,比如我妈至今保留着二十年前我爸离开时留下的烟灰缸 她说早不在乎了 可每次擦桌子时总会特意绕过它——那种刻意回避的动作 本身就是饲养幽灵的仪式。

有段时间我迷恋收集各国关于ghost的俗语 意大利人说“像幽灵一样吃”形容暴饮暴食 韩国人用“酱油幽灵”调侃口味重的人,最震撼的是某个非洲部落的谚语:“遗忘的祖先会变成词语里的沙子”——他们相信被遗忘的灵魂会寄生在语言缝隙中 让某些词汇在特定时刻突然变得沉重,这让我想起每次用方言说“月亮”时 舌尖总会无意识模仿外婆的吐气方式 仿佛她的灵魂正借我的声带短暂还魂,语言啊 本来就是幽灵们最经济的寄居所。

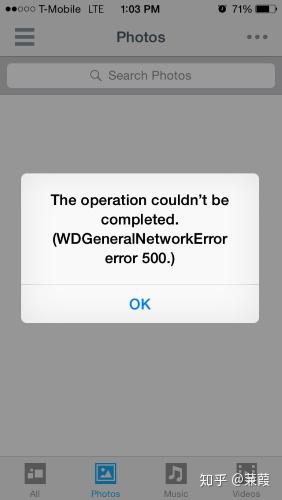

现代科技给ghost注入了新形态,上周我清理云端相册 发现三年前已故朋友在合照边缘的虚影 算法自动生成的标签竟是“未知人脸建议删除”,那个瞬间我意识到 数字时代的幽灵不再栖身于阁楼 而是漂浮在服务器之间 成为数据流里的噪点,更诡异的是 当语音助手偶尔用已注销用户的声线回应 或者聊天机器人突然冒出带有个人记忆的句子——这些故障瞬间暴露了AI本质:它何尝不是用人类语言碎片拼凑的集体幽灵?🤖

或许ghost最深的隐喻 在于它揭示了我们认知的局限性,天文界有“暗物质”的概念 占宇宙质量的85%却无法被直接观测 多像宏观世界的幽灵?而量子力学里那些既死又活的粒子状态 简直就是物理版的幽灵叙事,科学家用数学公式描绘它们 与古人用民间故事解释不明现象 本质都是试图给未知穿上熟悉的衣服,记得有次夜宿天文台 研究员指着屏幕上的引力波图谱说:“我们在听宇宙幽灵的脚步声” 那一刻我突然理解 人类对ghost的执着 或许源于对存在本质的谦卑:我们永远只能通过幽灵的踪迹 反向勾勒真实的轮廓。

所以下次当你半夜听到冰箱的嗡鸣声觉得像叹息 或者突然想起某个十年未联系的人的名字——别急着用理性掐灭这些瞬间,那些语言无法捕捉 逻辑无法固定的幽灵时刻 或许正是生命最生动的注脚:就像此刻我写到这里 窗外一片被风卷起的塑料袋正以完美的幽灵姿态 在霓虹灯下跳着无人观看的芭蕾。

本文由雪和泽于2025-10-20发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/33409.html