国产操作系统创新突破:自主可控技术引领信息化新征程

- 问答

- 2025-10-20 02:16:52

- 3

哎,说到国产操作系统这事儿,真是一言难尽,记得十几年前,我第一次接触某个国产系统,那界面粗糙得…简直像回到了Windows 98时代,装个驱动都能把人逼疯,最后只好默默换回Windows,那时候谁要说“自主可控”,周围人可能偷偷翻白眼——不是不爱国,是实在用着憋屈啊。😅

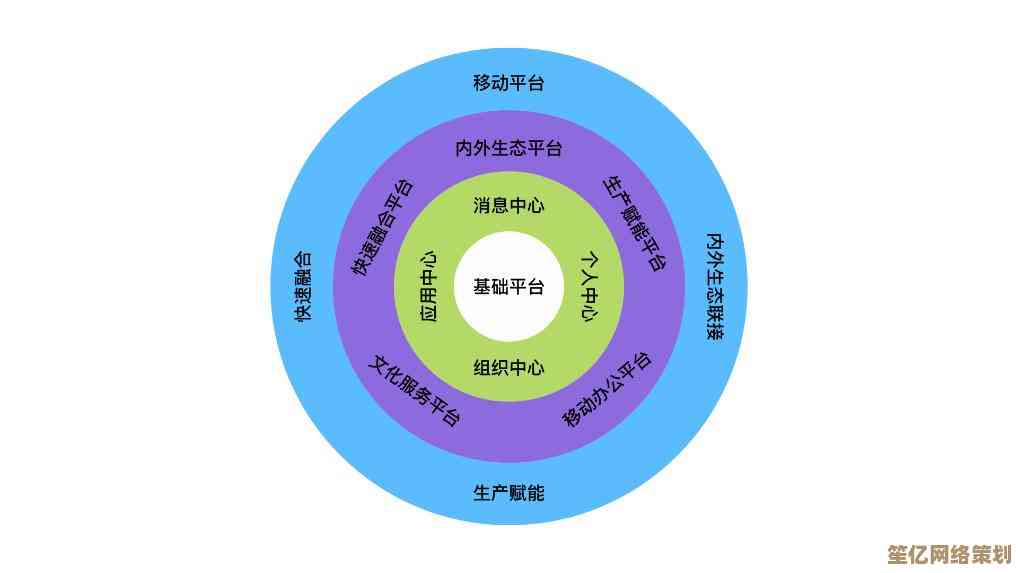

但最近几年,情况真的不一样了,有一次我去参观一个政府的机房,清一色国产芯片配国产系统,工程师在那儿调试,我凑近看了一眼终端界面,命令行反应快得惊人,居然有点macOS终端的那种流畅感,我忍不住问:“这真是咱们自己搞的?”对方嘿嘿一笑,指了指机箱上那个小小的logo,“从内核到图形库,连输入法都是自己写的,虽然…偶尔还会卡顿,但至少不怕半夜被远程锁喉了”,他说的“锁喉”指的是啥,大家都懂,那种略带自豪又有点自嘲的语气,我突然觉得,这条路虽然难,但好像真的走通了某一段。

其实技术突破从来不是一蹴而就的,我记得有个朋友在国产系统团队里熬了五年,他说最崩溃的不是代码难写,是生态,比如某个国外软件不肯适配,他们就得自己逆向协议,一行行补兼容层,有时候为了一个小功能,团队能吵到凌晨三点,有次他发朋友圈:“今天又当了一回裱糊匠,把开源代码和自研模块缝在一起,跑起来那刻差点哭出来…虽然知道还有bug,但至少能用了 ” 这种细节,外人根本看不到。💻

现在想想,自主可控背后其实是无数个“勉强能用”到“居然好用”的过渡,比如某国产系统刚开始对高分屏支持稀烂,字体虚得像隔了层毛玻璃,后来慢慢优化,现在4K屏下字体渲染已经不比Windows差了,还有硬件适配,早些年换个打印机都得找厂家求驱动,现在不少外插设备即插即用…这种进步不是“重大突破”那种爆炸新闻,而是一点点磨出来的,有时候你甚至感觉不到变化,直到某天突然发现:“咦,我居然用这系统码了一天字没发脾气?”

问题还是一堆,比如软件商店里虽然有了微信、WPS这些常用软件,但很多专业工具还是缺位,有个做设计的哥们试过用国产系统跑设计软件,结果色彩管理总偏色,他气得吐槽:“这红色怎么调都像西红柿酱,甲方看了要摔键盘!”但转头他又说,至少政府单位、学校用起来已经没问题了,普通写文档、开会、浏览网页,完全够用,这种“勉强-够用-好用”的爬坡,可能就是自主技术的真实节奏吧。

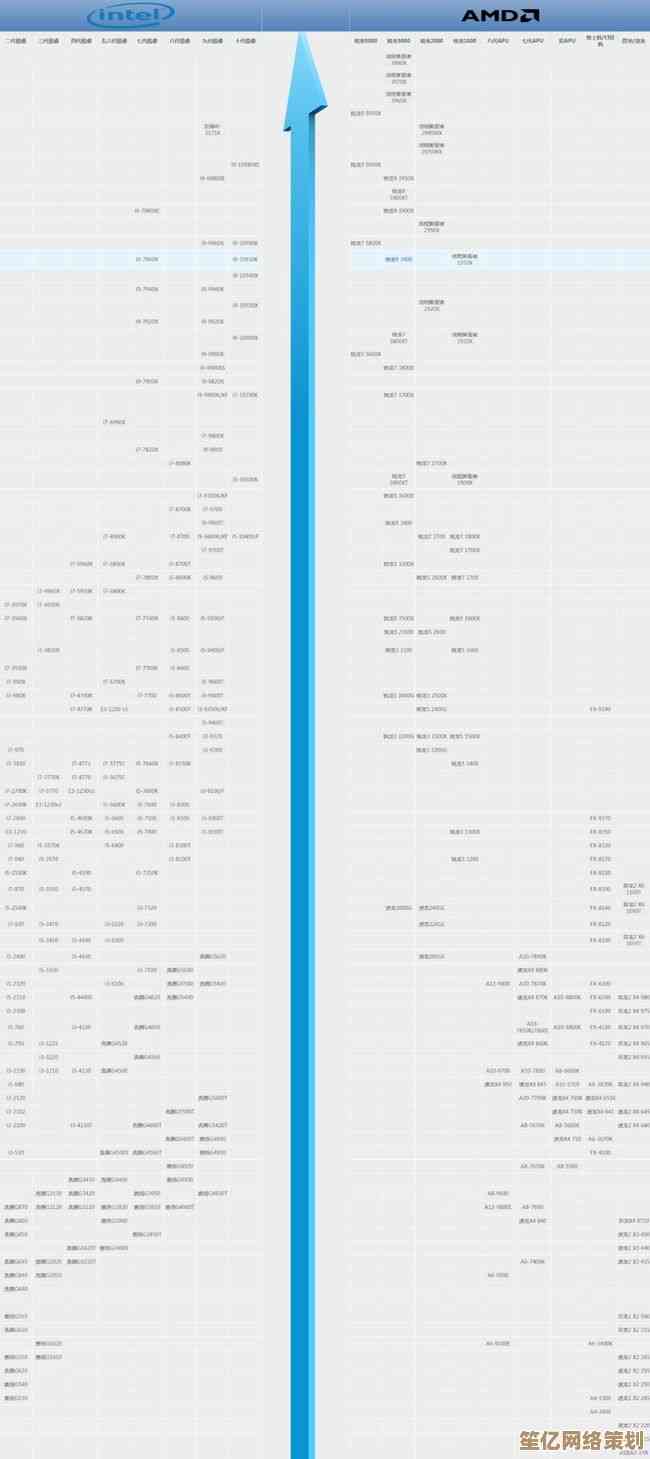

说到技术路线也挺有意思,有的团队死磕完全从头写内核,结果兼容性差;有的选择基于开源Linux改造,又被骂“套壳”,但实际走访过就知道,哪怕用开源底子,要改到符合安全标准、加入自主协议,工作量堪比重造轮子,有个工程师打了个比方:“就像给你一辆进口车,让你改成防弹军用车,发动机可能还是那个发动机,但底盘、装甲、控制系统全得换一遍——最后还能跑起来,算不算自主?”🤔

情绪上,我对国产系统是种复杂的态度,一方面觉得它终于从“政治任务”变成了“真实可用的选项”,比如某些单位的办公系统切换后,员工从骂娘到慢慢习惯,甚至发现开机速度比Windows还快;又担心它陷入闭门造车的陷阱,有次技术论坛上,一个年轻开发者激动地说:“我们连图形库都自研了,干嘛还管国外标准?”结果台下一位老工程师幽幽怼回去:“你自研完了,国外软件不愿适配,国内用户又离不开国外生态,最后不成孤岛了?”…这种争论特别真实,也让人看到技术路线背后的焦虑。

不过最近有个小事让我挺触动,某次展会上,我看到一个小学生用国产系统的编程软件拖拽积木块做动画,界面全中文,操作特别顺手,我问他觉得这系统怎么样,他头也不抬说:“挺好的啊,学校电脑都用这个,跑得快还没广告。”——可能对下一代来说,根本不在乎它是不是“自主”,只觉得这是个正常工具,这种无形中的接受,或许才是真正的突破吧。

国产操作系统的创新,早不是“能否做出来”的问题,而是“如何让人愿意用下去”,它带着毛边儿,有卡顿有妥协,但也藏着一种笨拙的韧性,就像那个工程师说的:“我们搞技术的,其实就想让这东西哪天能像水电煤一样,让人忘了它存在,但又随时可靠。”…这条路还长,但至少,现在开机时那个logo亮起来,我不再想立刻按重启键了。🚀

本文由召安青于2025-10-20发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/33376.html