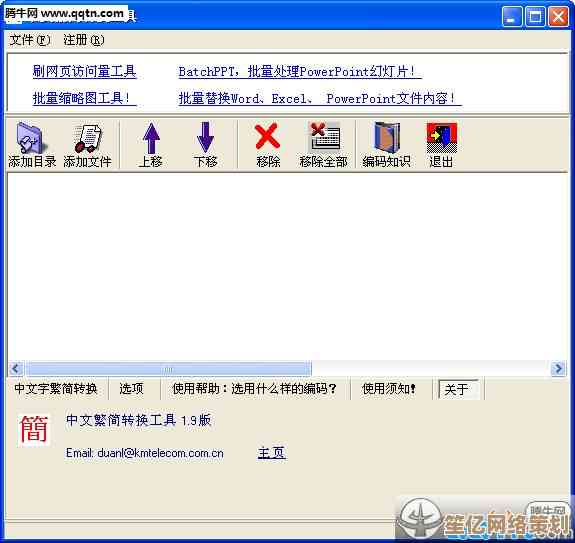

中文简繁体转换工具:快速实现文本简繁互转的实用助手

- 问答

- 2025-10-19 03:54:37

- 4

哎 说到这个简繁体转换工具啊 我其实一开始是有点抗拒的 总觉得这种自动转换的东西会丢失文字背后的那种...怎么说呢 文化韵味?就像把文言文硬生生翻成大白话 总觉得哪里不对劲 但后来因为工作需要 经常要在简繁体之间来回切换 手动改又太费时间 只能硬着头皮去试各种工具

记得第一次用是在帮台湾客户改合同的时候 那份文件里混着简体和繁体 看得我头大 就在网上随便搜了个转换工具 点下去那一刻还挺紧张的 生怕把专业术语给转错了 结果出乎意料 大部分都转得挺准的 只有少数几个词需要手动调整 鼠标”在繁体里是“滑鼠”这种 但整体来说真的省了我好多时间

后来用多了就发现 这些工具背后其实藏着很多有意思的细节 软件”转成“軟體” “网络”变成“網路” 不只是字形变化那么简单 更像是在两种语言习惯之间做翻译 有时候我会故意找些古诗词来测试 看它们怎么处理那些复杂的典故 结果嘛...有时候会闹笑话 但大多数情况下 它们比我想象的要聪明得多

其实我最喜欢的是那种能保留用户自定义词库的功能 有一次我把自己常用的专业词汇都输进去 之后转换就特别顺手 感觉像是调教出了一个懂我工作习惯的小助手 虽然它偶尔还是会犯傻 比如把“后天”转成“後天” 明明我想表达的是“明天的明天” 它却理解成了“皇后的一天” 这种时候真是又好气又好笑

说到情绪化 我承认有时候会被这些工具搞得很烦躁 特别是赶工期的时候 它突然把一个关键术语转错了 导致整段话的意思都变了 但冷静下来想想 这其实不能全怪工具 毕竟语言本身就在不断演变 简繁体之间除了字形差异 还有很多用法上的细微差别 是机器难以完全把握的

有次我试着把《红楼梦》的片段拿来转换 发现“黛玉”这种名字当然没问题 但像“饯行”这样的古语词 转换后虽然字形对了 却总感觉少了点原著的韵味 这可能就是技术的局限吧 它能处理表面 但很难触及文字背后的文化层次

不过话说回来 现在这些工具已经做得很贴心了 有些甚至能识别上下文 头发”和“发展”里的“发”字 在繁体里分别是“頭髮”和“發展” 它们都能正确区分 我猜这背后应该是用了类似AI的技术 虽然具体原理我不太懂 但用起来确实能感觉到它们在进步

最近我发现一个很有趣的现象 就是有些工具开始支持“地区词转换” 比如把“自行车”转成台湾常用的“脚踏车” 或者香港的“單車” 这种细节让我觉得 开发者是真的在用心考虑不同中文使用者的习惯 而不只是简单做个字形替换

当然啦 这些工具永远替代不了人工校对 特别是对于正式文件或文学作品 我通常都是先用工具快速转换 再自己仔细检查一遍 但不可否认的是 它们确实让跨语言区的工作变得轻松多了 就像有个不知疲倦的助手 帮你完成了最枯燥的那部分工作

有时候我会想 如果几十年前就有这种工具 那些需要手工抄写繁体字的日子该有多难熬啊 现在只要点几下鼠标 整本书都能转换完成 虽然可能不够完美 但已经足够让人感激技术进步带来的便利了

简繁体转换工具对我来说 已经从最初的“不得已而用之” 变成了工作中不可或缺的伙伴 它可能偶尔会犯点小错 会闹些笑话 但正是这些不完美 反而让我觉得它更真实 更有人情味 就像个有点笨拙但很努力的朋友 在数字时代帮我们守护着中文世界的多样性

嗯...差不多就这些吧 其实关于这个话题还能说很多 比如不同工具之间的比较 或者未来可能的发展方向 但那就扯得太远了 下次有机会再聊

本文由凤伟才于2025-10-19发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/32098.html