快速响应硬盘故障修复,专业技术确保数据完整恢复与长期保存

- 问答

- 2025-10-18 21:27:08

- 3

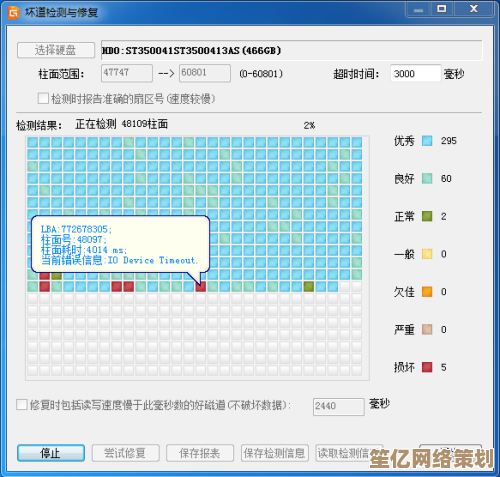

说到硬盘故障这事儿,真是让人头皮发麻,我到现在都记得那个周一下午,客户王总电话打进来的时候,声音都是抖的,他那块存了十年财务数据的企业级硬盘,突然就“咔哒咔哒”响,像个小锤子在里头敲,我当时心里就咯噔一下,这声音太典型了,磁头组件怕是出了问题,…听起来不止一个盘片可能划伤了。

很多人觉得硬盘坏了,找个懂电脑的熟人弄弄就行,真不是那么回事,那种“咔哒”声,我们行内叫“死亡滴答”,每响一声,都可能是在对盘片上的磁粉进行一次新的、不可逆的刮擦,这时候最忌讳的,就是反复通电尝试,你每开一次机,就等于把受伤的磁头再次推向本已脆弱的数据区……那感觉,就像是用一把钝刀子在珍贵的画作上反复刮,越弄越糟,所以我的第一反应永远是,冷静,立刻断电,别抱有任何侥幸心理。

数据恢复这事儿,有点像老中医看病,也讲究个望闻问切。“望”是看硬盘外观,有没有物理磕碰,电路板有没有烧灼的痕迹。“闻”……嘿,还真得闻一下,严重的电机烧毁会有股特殊的焦糊味,一闻就知道大概哪个模块完了。“切”就是听声音,不同的异响对应不同的故障模式,但最关键的还是“问”,得像侦探一样问清楚客户,故障前有什么征兆?是突然不识盘,还是先变慢再彻底罢工?有没有受过撞击、进过水?这些细节,往往比检测仪器给出的原始数据更有指向性。

我们工作室不像那些大公司,流程刻板,接到盘,先不急着上专业工具,我得先跟它“待一会儿”,就像木匠看一块木头,得琢磨它的纹理,我会根据型号、使用年限,在心里预判几个最可能出问题的点,那种老式的叠瓦式硬盘,突然断电就特别容易出逻辑错误,而一些用了四五年的监控盘,电机轴承磨损才是元凶,这种经验性的判断,有时候能省去大量盲目的扫描时间,时间,在数据恢复里就是生命线。

进了无尘室,才是真正的战场,空气里飘着细小的尘埃,但在我们的高效过滤器下,能保证比医院手术室还干净几个数量级,打开盘壳的那一刻,必须屏住呼吸,手上稳得不能有一丝颤抖,有一次,我碰到一块盘,盘片边缘竟然有一小圈霉斑,估计是在南方潮湿环境里放久了,那种情况,常规的清洁剂根本不敢用,我得用特制的、挥发性极强的溶剂,用棉签蘸着,以毫米为单位一点点地、轻柔地擦拭,心都提到嗓子眼,生怕力道重了,就把记录着数据的磁粉给带下来。

逻辑层恢复就更磨人了,那感觉就像拼一幅几百万块的拼图,而且图纸还残缺不全,文件系统结构可能已经乱成一团麻,恢复软件扫出来的经常是海量的碎片文件,文件名都是乱码,这时候就得靠经验和直觉了,一个完整的JPEG文件头是什么样的,一个Word文档的特定结构标志在哪……我得像在垃圾场里淘金一样,凭着这些蛛丝马迹,把属于同一个文件的碎片一点点找出来,再按照正确的顺序“粘”回去,这个过程可能持续几天,对着屏幕眼睛又干又涩,但当你成功预览到一张完整的家庭合影,或者一个能正常打开的财务报表时,那种成就感,真的,比什么都强。

我总觉得,我们恢复的不仅仅是数据,那是他公司十年的心血和命脉;对另一个客户李阿姨来说,那是她去世老伴留下的所有照片和视频,是唯一的念想,长期保存”的建议,我每次都唠叨很多,跟他们说别把鸡蛋放一个篮子里,重要数据至少得有个“三二一”备份的雏形吧——三份副本,两种不同介质,至少一份离线存放,也别迷信什么云盘就万无一失,网络问题、服务商出状况,都不是用户自己能控制的,最好还是自己定期用移动硬盘或者光盘做冷备份,虽然麻烦点,但踏实。

这行干久了,人会变得有点……偏执,我自己的电脑,重要文件实时同步到NAS,NAS再每周一次自动备份到两块交替使用的离线硬盘上,朋友都说我过度紧张,但我知道,数据丢失这种小概率事件,一旦发生,对当事人就是百分之百的灾难,我们能做的,就是在灾难发生时,用最快的响应、最合适的技术,拼尽全力去把丢失的世界,一块一块地找回来,这活儿,急不得,也马虎不得,靠的是一股子耐性,还有对手里这些冰冷硬件和那些温暖数据的一点……敬畏吧。

本文由水靖荷于2025-10-18发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/31734.html