智能PDF转换解决方案:一键轻松转换,确保文件安全与质量

- 问答

- 2025-10-18 17:10:55

- 1

哎,说到PDF转换这事儿,我真是有一肚子话想说,你肯定也遇到过吧,那种急着要把一份合同或者报告转成Word格式,结果在网上随便找了个免费工具,传上去等半天,最后下载下来一看…排版全乱套了,图片歪七扭八,表格更是散架得不成样子,那一刻的烦躁,真的,恨不得把电脑给关了,更别提心里还会咯噔一下:我这文件,会不会已经被那个网站偷偷存下来了?里面可有敏感信息啊。

所以后来我们琢磨“智能PDF转换”这个方案的时候,脑子里第一个蹦出来的念头根本不是“我们要做多强大的功能”,而是“怎么才能不让用户再受这种窝囊气”,对,窝囊气”这个词儿,技术应该是为人服务的,是来解决问题的,而不是制造新问题的。

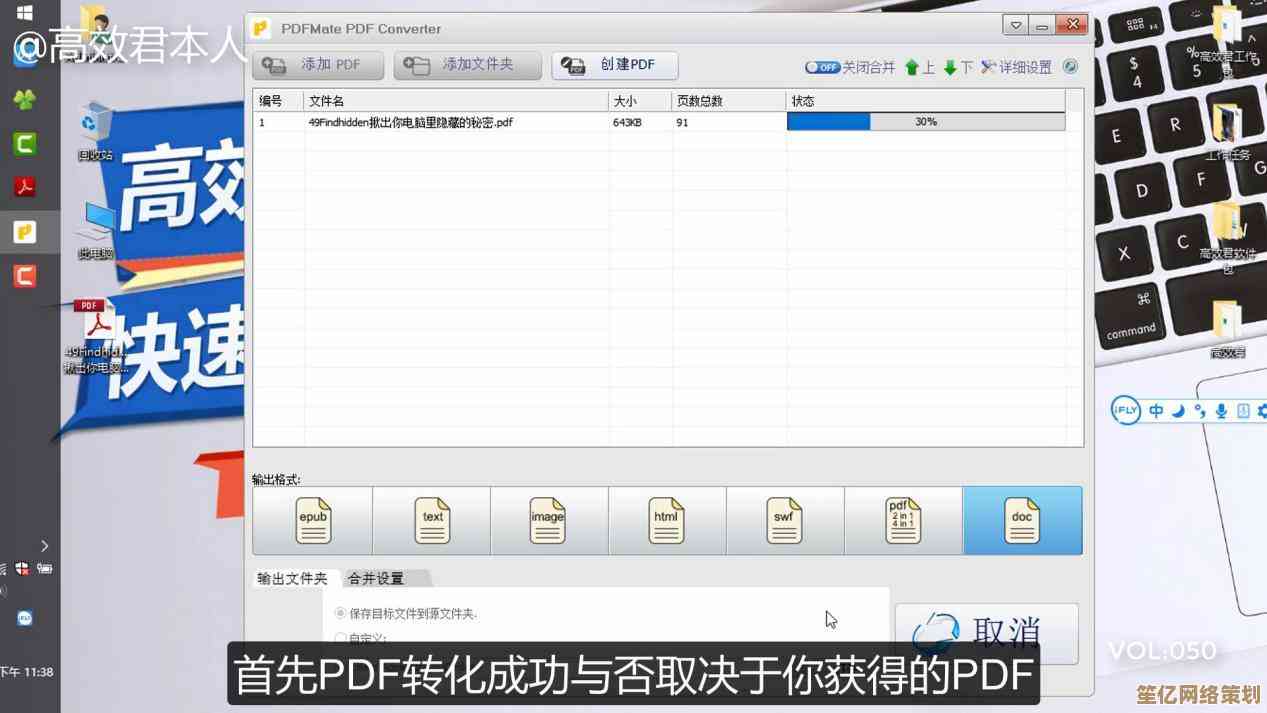

你问我什么是“智能”?我觉得吧,它首先得“懂事”,它应该能理解,一份排版复杂的学术论文,和一张简单的产品说明书,它们的转换逻辑肯定不一样,我们尝试让系统去“读”懂PDF的结构,不是光识别文字那么简单,而是去理解哪部分是标题,哪部分是正文,哪个区域是页眉页脚不该碰的… 这个过程其实挺折磨人的,工程师们经常对着一些稀奇古怪的排版抓狂,比如那种用表格来做复杂图文混排的PDF,简直反人类,但一点点磨下来,现在系统看到这种文件,至少不会像以前那样,直接把表格线都给你甩到文本里,变成一堆乱码了,它学会了“绕开”这些陷阱,尽量保持原样。

然后就是安全,这是个沉重但又绕不开的话题,我们一开始也纠结,是把用户文件放在内存里处理完立刻销毁,还是允许短暂缓存以便出了问题能追溯?后来心一横,选择了更麻烦的那条路:所有文件,转换一完成,服务器上的副本必须在几分钟内彻底清除,连备份都不做,这意味着如果我们的系统中途崩溃,用户可能得重新上传一次,但我们觉得,这种“不便利”是值得的,是为了换取绝对的安全感,我们甚至想过做一个“安全证书”之类的东西,让用户能实时看到自己文件的处理状态,是不是有点傻?但就是这种“傻乎乎”的较真,才能让人稍微安心一点吧。

质量… 唉,质量是最难的部分,你永远不知道用户会上传什么神奇的文件,有一次测试,有人传了本扫描版的古书,还是竖排繁体字,带各种印章和批注,当时我们都傻眼了,这已经完全超出了普通OCR的范畴,结果那段时间,团队就跟中了邪一样,天天在研究古籍识别算法,还跑去请教搞文献修复的朋友,最后转换出来的效果,当然谈不上完美,但至少七成的文字是准确识别出来了,排版也基本保持了原貌,用户反馈说“已经很惊喜了”,这句话,比任何绩效奖金都让人高兴,你看,这种意料之外的挑战,反而成了我们最珍贵的经验。

说到“一键轻松”这个宣传语,我自己有时候都觉得脸红,哪有真正的一键啊,背后是无数个“不轻松”的夜晚堆起来的,但我们的目标确实是让前台操作尽可能傻瓜,我们取消了那些花里胡哨的格式选项下拉菜单,取而代之的是系统自动检测文件类型,然后推荐最合适的转换模式,我们相信,最好的交互是“没有交互”,用户根本不需要思考该怎么设置,点一下,等一会儿,拿到一个靠谱的结果,就行了,为了这个“等一会儿”的时间能短一点,我们在服务器配置上投入了远超预期的成本,值吗?看到用户不用再盯着进度条干着急,就觉得值了。

其实做这个东西做到现在,我反而觉得,“智能”不是一个冷冰冰的技术指标,它更像是一种态度,是愿意去站在用户的角度,感受他们的焦虑和不便,然后吭哧吭哧地去解决那些看似不起眼、却极其影响体验的细节,是愿意承认技术有局限,但从不停止去优化它,下次你再转换PDF的时候,如果感觉比去年顺手了一点,也许就是某个程序员在深夜改掉了一行不起眼的代码的结果。

如果你问我这个解决方案到底怎么样,我不敢说它完美无缺,它肯定还有bug,还会遇到搞不定的奇葩文件,但我们是真的想做好这件事,让它变得可靠、省心,让你能放心地把文件交给它处理,毕竟,谁的时间都很宝贵,谁也不该在转换文件这种小事上,浪费不必要的情绪,就这么简单,也挺好的,对吧。

本文由颜泰平于2025-10-18发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/31473.html