全面解析个人电脑(PC)从基本概念到日常应用的多角度探讨

- 问答

- 2025-09-19 07:48:30

- 29

一个PC用户的非典型观察笔记

我盯着桌上那台嗡嗡作响的台式机,突然意识到——这玩意儿可能是现代人最熟悉的陌生人,我们每天戳它、骂它、依赖它,但有多少人真的想过,这个铁盒子到底是怎么运作的?今天不聊那些教科书式的定义,就从一个普通用户的角度,聊聊PC那些让人又爱又恨的细节。

PC是什么?先忘掉百度百科

官方定义会说"个人计算机"(Personal Computer),但现实中它更像是一个数字化的瑞士军刀,我的第一台PC是2008年攒的,显卡是GT 9600,跑《魔兽世界》时风扇声像直升机起飞,那时候的PC是个明确的"设备",而现在呢?它可能是工作台、游戏机、流媒体终端,偶尔还兼职暖脚器(别笑,冬天真这么干过)。

PC的边界正在模糊,我朋友阿强坚持用MacBook,但偷偷装Windows打游戏;另一个同事小美用Surface当平板,结果90%时间接着键盘当笔记本用,你看,连厂商自己都搞不清PC该长什么样了。

硬件的玄学:为什么总在关键时刻掉链子?

去年我给老机器换SSD,拆机时发现散热器积灰厚得能种多肉,这引出一个真理:PC硬件最反人类的设计就是——它永远不会主动告诉你"我快不行了",直到某天蓝屏给你看祖传错误代码。

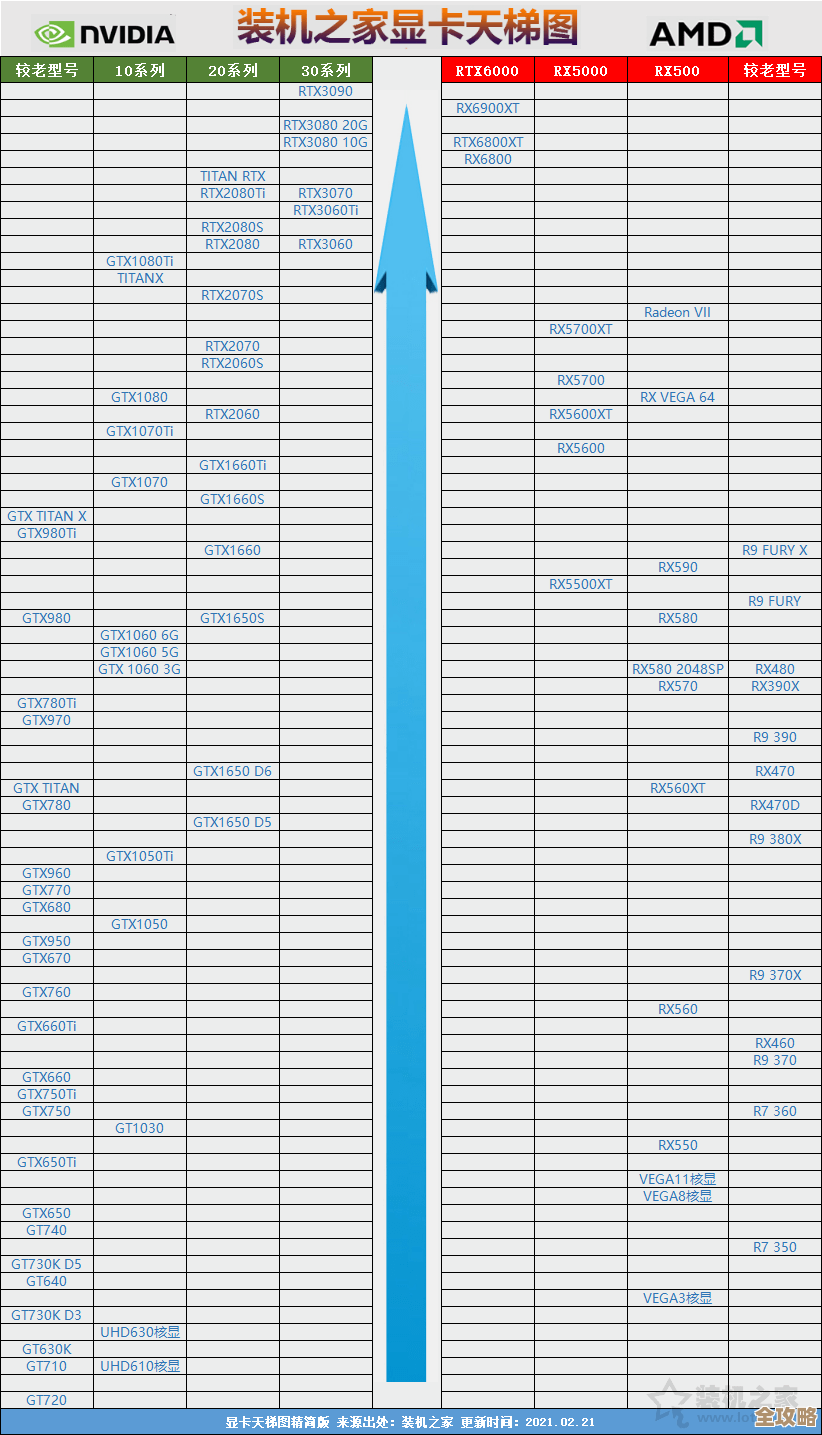

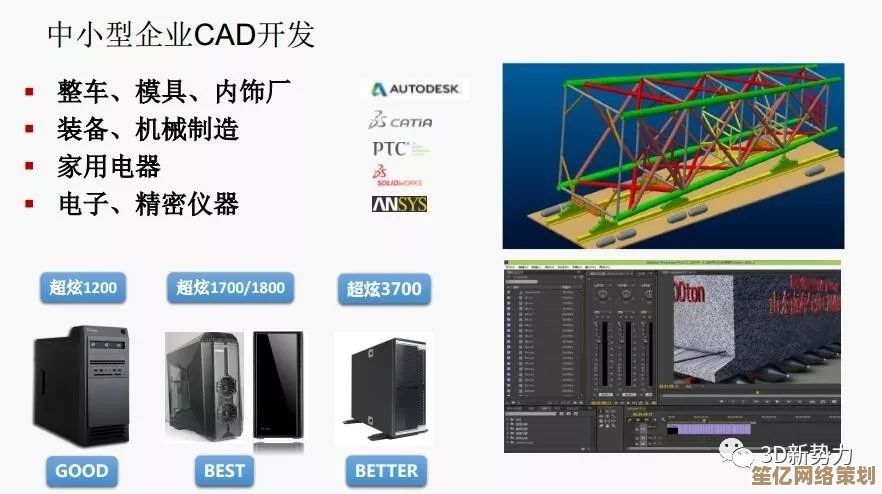

CPU和显卡的参数战争也很有意思,i7一定比i5强?未必,我见过剪辑师用i5+32G内存流畅跑4K,也见过游戏主播的i9因为散热翻车降频成i3水平,硬件圈最魔幻的现实是:花5000块买显卡的人,可能根本分不清RTX和GTX的区别(别问,问就是"帧数高")。

软件生态:一场永无止境的妥协

Windows 11的右键菜单为什么要藏起"刷新"?Adobe为什么觉得所有人都需要订阅制?这些设计决策背后,总透着产品经理的蜜汁自信,最讽刺的是,PC最大的优势是自由度,但普通用户99%的时间其实被困在Chrome、微信和Steam这三个图标里。

我至今保留着一台装XP的老笔记本,就为了玩《仙剑奇侠传98柔情版》,新系统?不兼容,虚拟机?卡成PPT,你看,技术进步有时候像个渣男——哄着你向前跑,却偷偷扔掉你的回忆。

日常应用:我们真的需要那么"智能"吗?

现在连记事本都敢叫自己"AI助手"了,上周我写方案时,Word的"智能推荐"坚持把"商业模式"改成"商业摸式",还贴心地标红提醒我错了,这种时候特别想对着屏幕喊:你只是个文本编辑器,清醒一点!

但PC不可替代的场景依然存在:

- 用Excel做复杂数据透视表时,手指在键盘上跳踢踏舞的快感

- 发现某个小众论坛的2005年帖子,突然解决困扰你三年的技术问题

- 修改hosts文件时那种"我在黑客帝国"的错觉(虽然只是为加速GitHub)

先解决眼前的麻烦吧

云电脑吹了十年,我试过某大厂的服务,结果延迟高到能玩音游《延迟模拟器》,ARM架构喊取代x86,但M1芯片跑工业软件依然像老年散步,作为用户,其实不在乎技术路线,只关心:

- 别强制更新

- 别弹广告

- 别让我找dll文件

最后说个冷知识:PC开机键上的那个符号,其实是国际电工委员会制定的"待机状态"标志,但对我们来说,它更像一个薛定谔的按钮——按下去之前,永远不知道今天会是蓝屏还是顺利进入桌面。

(完)

本文由凤伟才于2025-09-19发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/3061.html