深入理解种子哈希:从基础概念到高效应用的全面指南

- 问答

- 2025-10-16 18:08:24

- 1

好,我们来聊聊种子哈希这个东西吧,说真的,第一次听到这个词的时候,我脑子里浮现的是一颗埋在地里的种子,上面还带着一串乱码… 这什么跟什么啊,后来才明白,它跟农业半毛钱关系没有,但某种意义上,它又确实是“种子”,是很多东西生长的起点。

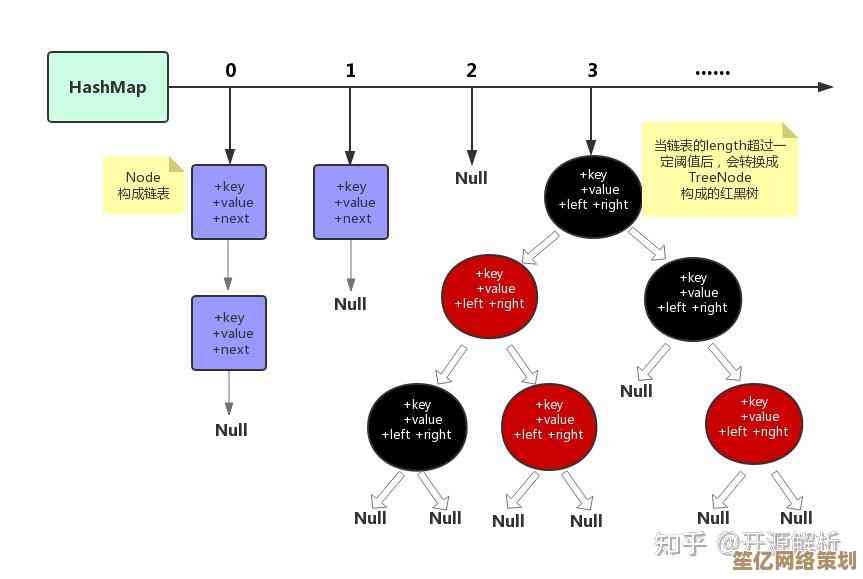

你得先理解哈希是啥,简单说,它就是个单向的、不可逆的魔法搅拌机,你扔进去一堆数据,不管是一本《战争与和平》还是就一个字母“a”,它都会给你吐出一串长度固定、看起来完全随机的字符串,这个字符串就是哈希值,它的核心特性是:只要输入的数据有一丁点不同,哪怕只是把句号改成逗号,出来的哈希值就会变得面目全非,连它亲妈都不认识,这玩意儿在密码学、数据校验这些地方是顶梁柱。

那“种子”又是怎么回事?想象一下,你想生成一堆看起来随机,但其实是可以复现的数字序列,比如在游戏里生成一个无限大的世界,或者在做科学模拟的时候,如果你用完全的真随机,每次结果都不一样,那还怎么调试、怎么重现bug?这时候,种子就登场了,你设定一个初始值,比如一个数字,或者一段文字(比如你的名字“张三”),这个就是种子,一个伪随机数生成器会以这个种子为起点,按照确定的数学公式,生成后续所有的“随机”数,只要种子相同,生成的整个序列就一模一样。

种子哈希,其实就是把这两者结合起来了,用哈希函数来处理你的种子,你可能会问,这不是脱裤子放屁吗?直接用“张三”当种子不行吗?嗯… 也行,但不够好,哈希函数在这里干了几个特别关键的脏活累活。

它把任意长度的输入,都规整成固定长度的输出,你的种子可能是长短不一的字符串,但经过哈希,都变成统一规格的“燃料”,方便后面的引擎使用,也是更重要的,是“放大差异”,你可能觉得用用户ID“123”和“124”做种子,差别已经够大了,但对某些脆弱的伪随机算法来说,这两个种子生成的序列开头可能意外地相似… 这就会出问题,但如果你先把它们哈希一下,hash("123") 和 hash("124"),得到的会是两个天差地别的长字符串,这样一来,哪怕原始种子只有微小的不同,经过哈希这道工序,也会确保后续产生的整个世界从根儿上就彻底分道扬镳,这就像… 给种子加了一个超级放大器,把细微的差别放大了无数倍。

我记得有一次调试一个生成地形的程序,bug诡异得很,时有时无,折腾了好久才发现,问题就出在直接用了一个时间戳的低几位做种子,导致某些时候初始状态过于接近,后来改成用整个时间戳的哈希值做种子,问题立马烟消云散,那种感觉,就像给一个松动的齿轮终于垫上了合适的垫片,整个世界都顺畅了。

再往深里想,种子哈希的应用场景其实非常… 狡猾,比如在区块链里,每个区块的哈希值,某种程度上就是下一个区块的“种子”的一部分,环环相扣,这才保证了链的不可篡改性,还有在一些安全协议里,不会直接传输密钥,而是传输密钥的哈希值(或者用哈希来衍生密钥),这样即使被截获,想倒推出原始种子也是难如登天。

但这个东西也不是银弹,你得小心用,哈希函数本身是确定的,所以你的随机性完全依赖于种子的不可预测性,如果你用一个很容易被猜到的种子(1”、“123456”),那哈希出来的结果再复杂,整个系统也是脆弱的,这就像你用世界上最复杂的锁,却把钥匙藏在门口的地垫下面。

还有性能问题,哈希计算毕竟需要消耗CPU周期,在一些对实时性要求极高的场景,比如每一帧都要生成大量随机数的游戏里,你可能得权衡一下,是不是值得为那一点点分布质量的提升而付出计算成本,一个设计良好的线性同余生成器,配上一个足够随机的原始种子,可能就够用了,这就像… 不是所有菜都需要米其林大厨来炒,家常小炒火候够了也挺香。

理解种子哈希,关键不是死记硬背概念,而是体会它那种“承上启下”的哲学,它是一座桥,连接了人类可读、可管理的种子,和机器需要的高度离散化、差异化的初始状态,它让随机变得可控,让重复成为可能,同时又通过自身的混沌特性,守护着这种可控之下的丰富与不可预测性。

下次当你需要为一个系统注入“灵魂的起点”时,不妨想想种子哈希,它可能不会让你立刻成为高手,但至少能让你避开我当年踩过的那些坑,这东西,琢磨透了,还是挺有意思的。

本文由邝冷亦于2025-10-16发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/28580.html