解密相机画幅天梯图:学会对比画幅差异与性能定位方法

- 问答

- 2025-10-14 11:52:23

- 1

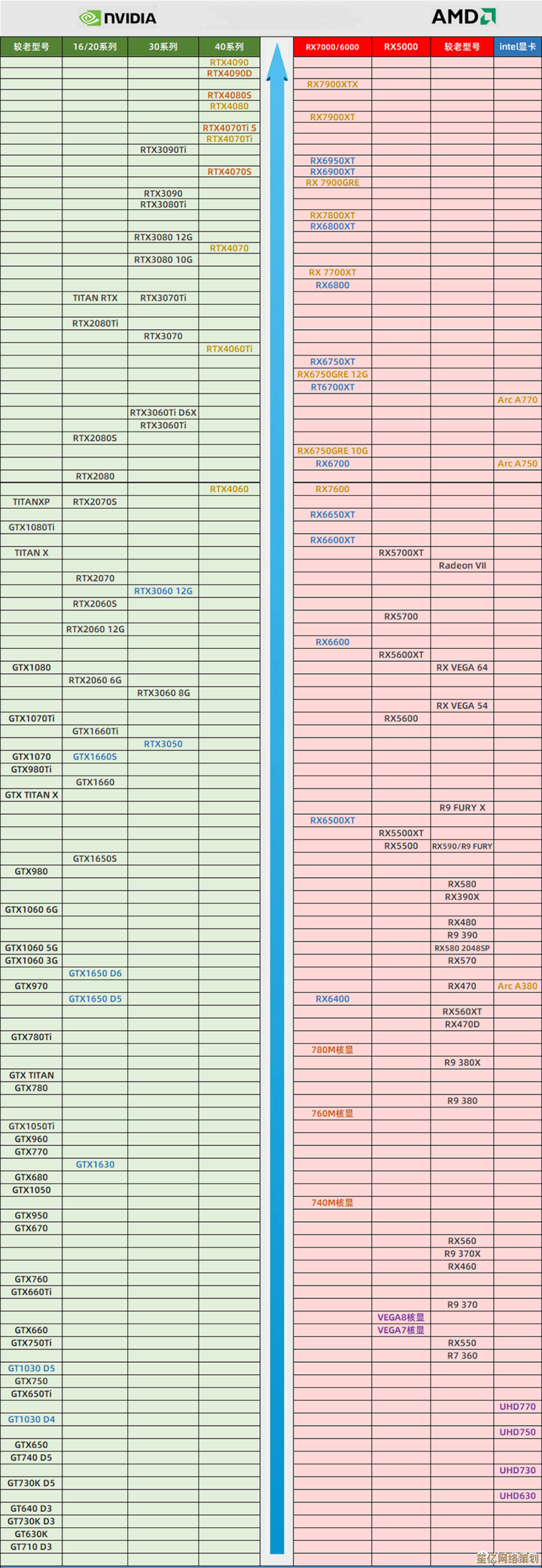

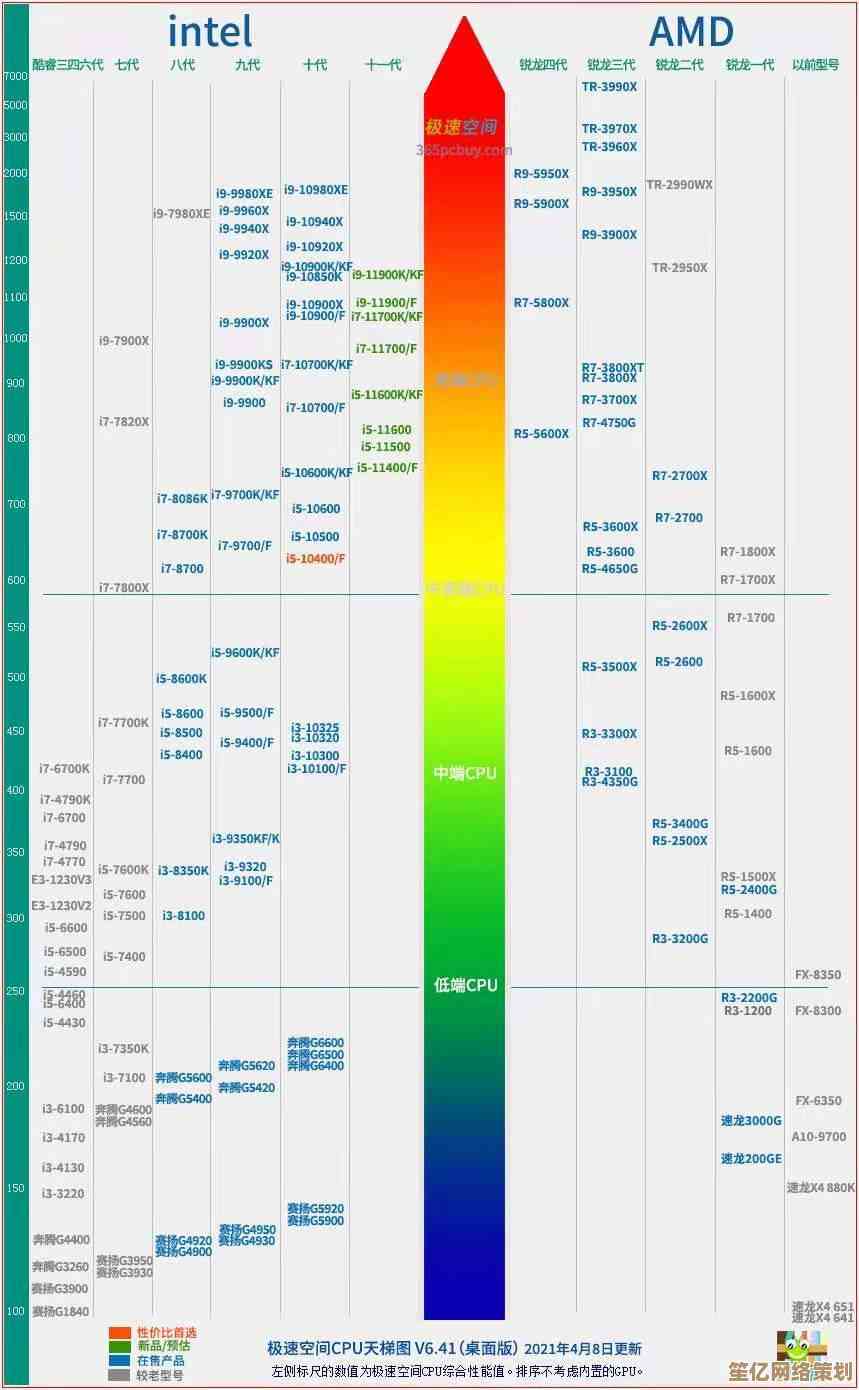

好,咱们聊聊相机画幅这事儿吧,说真的,每次看到那些“画幅天梯图”,我总觉得有点…怎么说呢,像是被强行塞进一个特别工整的表格里,全画幅高高在上,M43和手机传感器垫底,中间卡着一堆APS-C,但实际用起来,事情根本不是那么线性的,画幅大小当然重要,可它只是拼图的一部分,有时候甚至不是最关键的那块。

先不说那些复杂参数,就说手感,我第一台正经相机是佳能的APS-C,后来换了台全画幅,沉得要命,当时以为画幅上去了,照片质量肯定飞跃吧?结果头几个月拍出来的东西,反而没小机器那么灵,为什么?因为太重了,不愿意带出门,画幅大了,相机笨了,拍摄欲望反而降低了,这玩意儿,天梯图会告诉你吗?不会,它只会冷冰冰地标个“传感器尺寸”,好像大就是王道。

再说说画幅差异,很多人一提到M43或者APS-C,下意识觉得“残幅”,低人一等,但你有没想过,为什么奥林巴斯、松下的那些老用户死忠那么多?因为轻啊,因为长焦优势明显啊,你拿全画幅配个400mm镜头,重得像个哑铃;M43呢,等效焦距翻倍,一个轻巧的长焦就能拍鸟拍月亮,这哪里是“梯子”能简单排序的?这根本是两条不同的路,就像…你非要拿越野车和跑车比极速,没意义嘛。

还有中画幅,一说中画幅,就觉得是商业摄影的玩意儿,贵,慢,笨重,但富士GFX系列出来之后,门槛拉低不少,我摸过GFX100S,那个色彩层次和过渡…确实,全画幅比不了,但它的对焦速度、连拍,又不如高端全画幅,所以你看,没有完美的选择,只有适合的定位,你拍风光、静物,中画幅的细节能让你感动;你要追着孩子、宠物拍,那中画幅可能急死你。

所以怎么对比画幅?我觉得,先问自己:我到底拍什么?我在什么环境下拍?我愿意背多重的设备?…而不是盯着动态范围、高感噪点那些测试数据较劲,数据有用,但容易让人钻牛角尖,就像有的人买相机,光看DxOMark跑分,分高就嗨了,分低就鄙视,可相机是工具啊,是你手的延伸,你用着别扭,参数再漂亮也白搭。

再说说性能定位,现在很多厂商故意把全画幅吹成“专业”代名词,其实APS-C甚至M43系统里,也有性能怪兽,比如富士X-T5,索尼A6700,视频功能、对焦速度都不输全画幅入门机,但很多人一听说“不是全画幅”,心里就先扣分了,这种偏见,某种程度上是营销制造的幻觉… 好像不买全画幅就不算认真拍照,真不是这样。

我有个朋友,一直用索尼A7系列,后来试了理光GR III,那个APS-C的小卡片机,现在成了他的随身机,他说:这机器画质当然不如A7R4,但它能塞进口袋,我能随时掏出来,拍到的,永远比拍不到强,这句话挺点醒我的,画幅是基础,但摄影终究是关于时机、关于视角的玩意儿。

我不是说画幅不重要,同样光线条件下,全画幅的噪点控制、虚化能力确实占优,暗光拍摄时,大底就是有物理优势,但问题在于,我们太容易陷入“唯画幅论”… 忽略了镜头群、色彩科学、操作逻辑这些同样关键的因素,比如佳能的RF镜头贵得离谱,尼康Z口素质强但选择少,索尼镜头多但颜色偏干… 这些体验,天梯图可不会告诉你。

最后扯一句心理作用,用全画幅的人,有时候会有种莫名的优越感,仿佛传感器大一级就代表水平高一级,挺幼稚的,见过用手机拍出神作的人,也见过扛着哈苏却拍得稀烂的,设备是辅助,脑子才是核心,画幅差异要懂,但别被它框住。

吧,看画幅天梯图时,别把它当圣旨,它顶多是个参考,告诉你不同尺寸的物理边界在哪,真正的选择,还得回到你自己的需求、预算,甚至… 你对这台相机有没有那种“就是想带它出门”的冲动,毕竟,相机再好,放着吃灰,也只是个金属塑料盒子罢了。

好了,啰嗦这么多,大概也乱糟糟的,但希望有点用。

本文由芮以莲于2025-10-14发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/25265.html