深入理解IP地址:揭秘互联网通信背后的身份认证系统

- 问答

- 2025-10-12 19:30:16

- 1

嗯 我有时候会想啊,互联网这么庞大的一个网络,每天几十亿设备在上面跑来跑去,它们到底是怎么认出彼此的呢?就像在一个超级大的派对上,你怎么快速找到你想聊天的人?答案可能就藏在那一串看起来有点枯燥的数字里——IP地址,但我觉得吧,它远不止是门牌号那么简单,它更像是一套隐藏在幕后的、有点笨拙但又不可或缺的身份认证系统。

记得我第一次在大学机房配置服务器静态IP的时候,手抖输错了一位数字,结果整个局域网都找不到那台机器了,那一刻我才真切地感觉到,这串数字其实挺脆弱的,但它又像交通规则一样,一旦对了,整个系统就流畅起来了。🌐

其实IP地址的设计思路挺有意思的,它不像身份证号有严格的区域和生日编码,它更像是一种… 呃… 动态分配的临时凭证,比如你家里路由器用的DHCP,每次设备联网都像在说“嘿,给我个临时座位号呗”,用完了可能就收回去了,这种动态性让网络变得有弹性,但同时也带来了问题——你想远程访问家里的NAS,结果IP变了,这就很尴尬,我有个朋友为此还折腾了DDNS,相当于给这个经常换门牌的家挂了个永久名牌,虽然绕了点,但管用。

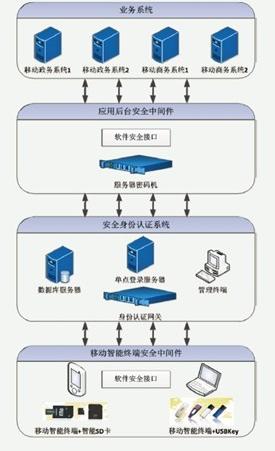

说到身份认证,IP地址其实是个挺“底层”的认证方式,它不关心你是谁,只关心“这个地址有没有权限”,比如公司内网经常设置IP段白名单,你的设备只要IP在范围内,就默认你是“自己人”,但这种信任其实挺粗糙的——就像只看你穿了公司T恤就放行,万一衣服是捡的呢?😅 所以现在更安全的做法都是IP结合更高级的认证,比如VPN+双因素验证,但IP仍然是第一道门槛。

IPv4到IPv6的过渡也是个有趣的话题,IPv4的43亿个地址听起来很多,但早就不够分了,我记得以前听老师说“每粒沙子都能分到IP”的IPv6,推广了这么多年却一直不温不火,这里面的阻力很现实:旧设备不支持、运营商懒得升级… 技术理想和现实落地之间总有这种摩擦,对吧?但有时候看到自己的手机分配到IPv6地址,还是会有点小兴奋,感觉摸到了未来网络的边缘。

哦对了,IP地址还和隐私有关,有些网站会根据IP判断你的大概位置,推荐本地内容,这方便是方便,但有时候也挺吓人的——比如我只是搜了下某地的酒店,下次打开网页全是当地天气广告,感觉被默默贴了标签,这种“身份识别”带来的便利和隐私泄露之间的平衡,我觉得是IP背后更值得讨论的伦理问题。

所以啊,IP地址这套系统,它不完美,甚至有点僵化,但正是这些看似简单的规则撑起了整个互联网的对话基础,下次当你ping通一个地址的时候,或许可以想想,这背后是一套怎样庞大而微妙的身份对话机制在默默工作着,它不只是冷冰冰的数字,更是网络世界里一次次握手的起点。✨

本文由钊智敏于2025-10-12发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/24714.html