揭秘4T机械硬盘天梯:突破存储极限,实现数据无限扩容

- 问答

- 2025-10-08 21:40:55

- 1

揭秘4T机械硬盘天梯:我的存储焦虑与一次“扩容实验”

说实话,我从来没想过自己会对一块硬盘产生情感,直到去年冬天,我的MacBook突然弹出了“存储空间已满”的红色警告——那一刻,像是被人掐住了喉咙,我是个摄影师,RAW格式的照片一张就超过80MB,再加上这些年攒下的视频素材、游戏备份、还有舍不得删的老电影,2TB的移动硬盘早就挤得像早高峰的地铁。

于是我开始琢磨:云盘?月租贵不说,传大文件时那个进度条能让人等到自闭,固态硬盘?速度快是真快,但价格看着就肉疼,我在论坛里看到一个词——“4T机械硬盘天梯”,不是真的梯子,而是玩家们对机械硬盘扩容方案的戏称:用多块4T硬盘搭成“阶梯”,一层层往上堆,实现近乎无限的存储空间。

机械硬盘的“老树新花”

很多人说机械硬盘是上个时代的产物,笨重、慢、怕震动,但我觉得它像是个老实人——靠谱、耐折腾,而且每GB成本不到一毛钱,我入手的第一块4T硬盘是希捷的酷狼,拆开包装时那股工业用的塑料味,居然让我莫名安心。

不过真正让我惊掉下巴的是“叠瓦式”(SMR)和“垂直式”(CMR)的区别,原来有些便宜硬盘为了塞更多数据,会把磁道像瓦片一样叠起来,写入大文件时速度能暴跌到30MB/s——简直像用吸管喝珍珠奶茶,珍珠老是堵住,后来我学乖了,只买CMR硬盘,虽然贵点,但数据搬家时再也不像老牛拉车了。

我的“天梯”搭建翻车实录

理论很美好,现实却总爱打脸,我兴冲冲买来四块4T硬盘和一个硬盘坞,想组个RAID 0(把数据分块同时写入多个硬盘,速度翻倍),结果手滑设成了RAID 1(镜像备份),白白浪费一半空间,重新配置时,我又差点把存着婚礼照片的盘给格式化了——当时冷汗唰地就下来了。

最后我选择了最土的办法:用硬盘坞外接多块独立硬盘,手动分类存储,视频素材扔进A盘,照片归档到B盘,游戏备份塞C盘……虽然看起来像给电脑挂了一串煤气罐,但至少数据握在自己手里,传输一部4K电影时,机械硬盘嗡嗡的读写声像极了一只勤劳的工蜂,我居然觉得有点治愈。

机械硬盘的隐秘江湖

混久了硬盘论坛,发现这里像个江湖,有人晒出用了十年的硬盘依然健在,有人吐槽新盘三个月就暴毙,一位老哥说,他给硬盘贴了散热硅胶垫,7×24小时挂BT下载五年没宕机——机械硬盘的寿命,有时候真看玄学。

厂商的“骚操作”也让人哭笑不得,同样是4T硬盘,有的实际容量只有3.63TB(二进制换算的锅),有的缓存从64MB缩水到32MB还不标明,后来我学会盯着型号后缀字母买盘,像侦探一样对比参数表,感觉自己比上学时还用功。

无限扩容?只是个相对概念

理论上,硬盘坞能接10块盘,那就是40TB——够存我拍的所有照片再备份三遍,但真用起来才发现,管理散装硬盘就像打理一个杂乱无章的工具箱:明明螺丝刀就在某个抽屉里,但就是找不到。

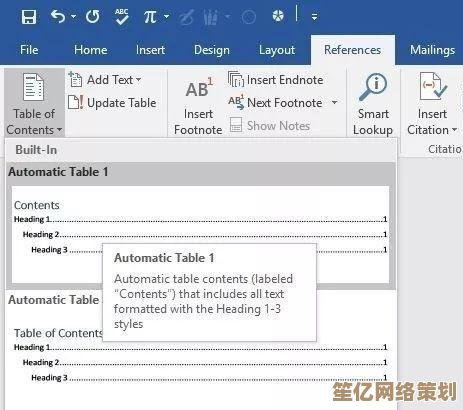

后来我用了免费的存储池软件(比如Windows的Storage Spaces),把多块硬盘虚拟成一个整体,虽然速度提升不明显,但终于不用记住“2023年旅行照片在蓝色硬盘里”这种事了,不过软件偶尔抽风提示“驱动器丢失”时,我还是会心跳漏半拍——机械硬盘的扩容,永远伴随着对数据安全的神经质焦虑。

笨拙的守护者

现在我的书桌上常年接着三块4T硬盘,像一群沉默的黑色砖块,它们没有RGB光效,没有科幻造型,传输大文件时甚至需要我忍住不去晃动桌子,但每次听到磁盘旋转的轻微嗡鸣,我都觉得安心——这是一种古老的、物理意义上的守护:数据真的被刻在了某个实实在在的盘片上。

或许将来我会升级到固态硬盘,甚至全闪存阵列,但眼下,这些机械硬盘就像是个老派的朋友:有点慢,有点吵,但只要你需要,它总能稳稳地接住你的所有记忆,扩容之路没有终点,而4T机械硬盘至少让我相信:在这个数据爆炸的时代,我们还能用最笨拙的方式,守住自己的数字疆土。

(写完看了眼桌角的硬盘盒——等等,刚才是不是又轻微震动了一下?……应该没事吧?)

本文由寇乐童于2025-10-08发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/22446.html