职称背后的秘密:全面解读职场身份的故事、成因与获取路径

- 问答

- 2025-10-05 17:34:38

- 1

那些没人明说的事

前几天,我和一位老同事吃饭,他刚刚升了高级经理,头衔印在新名片上,金光闪闪的,可两杯啤酒下肚,他却苦笑:“你说,这玩意儿到底有什么用?开会的时候我还是得听那帮‘总’们摆布,该加班加班,该背锅背锅。”我一时接不上话——因为我自己也在为明年评副高攒材料,熬夜整理项目证明时,偶尔也会恍惚:我到底在追逐什么?

职称这东西,像极了职场里的“俄罗斯套娃”,一层套一层,每一层都承诺着更大的空间,但拆开之后,可能发现最里面的那个,还是当年刚入职时忐忑的自己。

故事:从“小张”到“张高工”,变的不仅是称呼

我刚工作的时候,部门里有个刘工,大家从不喊他老刘,永远恭恭敬敬叫“刘高工”,他签字的技术文件仿佛自带光环,开会时他若点头,项目就能顺利推进,那时我觉得,“高工”两个字简直有魔力。

直到有次加班,撞见他在楼梯间默默抽烟,眉头紧锁,原来他卡在一个技术难题上,而另一个资历更浅、但头衔是“专家”的同事否决了他的方案。“没办法,人家头衔摆在那儿,”他掐灭烟,“职称高一级,说话就是比你响。”

那一刻我忽然懂了:职称是一种“话语权的代币”,它不总是和能力严格挂钩,但它决定了你在会议室里能不能轻易说“我觉得不行”,还是只能默默把话咽回去。

就像我那位升了高级经理的同事,他坦言:“以前推动跨部门协作,我得发三封邮件打两个电话,标题里带上‘高级经理’四个字,对方下午就回复了。”

成因:为什么我们都被卷进了这场“头衔游戏”?

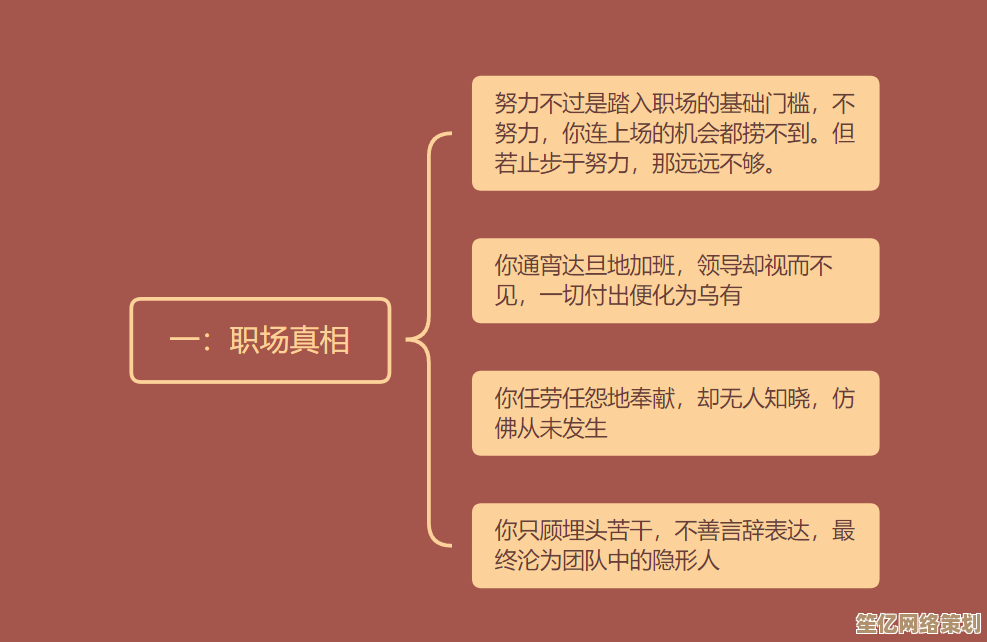

很多人说职称是管理的工具,是为了清晰责任、划分层级,但我觉得,它更深层的是安全感缺失的产物——既是个人的,也是组织的。

个人需要外在的标签来确认价值。 尤其是在庞大体系内,你是谁?你做得怎么样?如何让家人快速理解你“混得不错”?职称成了最直白的答案,它像工资条上的数字一样清晰可量化,尽管背后可能是数年重复劳动、是放弃休假拼来的项目、是熬白头发写的论文。

而组织呢?更需要用职称来简化管理成本。“他是高工,所以技术问题他负责”——多高效的风险规避机制,哪怕这个高工可能已经脱离一线三年,而真正解决问题的只是个没头衔的年轻人。

一家互联网公司的朋友跟我说,他们公司内部职称体系密密麻麻,从“初级”到“首席”分了九级。“就像打游戏升级,”她自嘲,“但你永远不知道通关奖励到底是什么,只知道别人都在升级,你不敢停下。”

这种焦虑,成了职称系统自我巩固的燃料。

路径:那条看似清晰却布满暗坑的路

按理说,评职称的路径都写在官方文件里:年限要够、论文要发、考试要过、答辩要通,但真正走过的人都知道:明规则背后,写满了潜规则。

- 论文真的代表能力吗? 我见过同事花八千块“合作”发表核心期刊,只为了凑够评审材料;而真正在车间解决关键问题的高手,却因为“学历不够”永远停在了中级。

- 答辩更像是一场情商考试。 评委会问你专业问题,但也在观察你是否“懂事”,是否“听话”。“谁评上了”和“谁该评上”之间,隔着一层微妙的权力默契。

- 名额限制下的“饥饿游戏”,每年指标就那么多,一群人争得头破血流,最后可能赢的不是最优秀的,而是最擅长“整合资源”的——你懂的。

当然也有清流,我认识一位工程师,坚持不参评任何职称,所有精力都扑在研发上,公司惜才,破格以“首席技术专家”身份给他匹配了副总裁待遇,但这样的故事,千里无一,它美好得像童话,反而印证了规则的坚硬。

最后的杂想

有次和我爸聊起职称,他那一代人,评上高级职称就能分更大的房子,那是实打实的回报,而现在呢?我们挤地铁时不会因为头衔高就能多占一个座,焦虑时也不会因为它是“高级焦虑”就更显尊贵。

或许职称最大的秘密在于:我们以为它在定义我们,实际上只是我们选择了被它定义。

它有用吗?它是通关文牒,是敲门砖,是让别人快速给你贴标签的便利贴。

但它值得牺牲健康、原则、甚至自我价值感去追逐吗?我越来越怀疑。

也许真正的职场身份,不在于名片上印什么,而在于当你拿下头衔、撕掉标签之后,你还剩下什么——那些你真正解决过的问题,帮助过的人,创造过的东西。

那才是谁也拿不走的“职称”。

(写完这些,看了看手头还没整理完的业绩证明,苦笑着继续打开电脑,人哪,总是清醒地看着自己沉下去一阵,再挣扎着扑腾上来,大概这就是生活吧。)

本文由度秀梅于2025-10-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/20275.html