自主可控芯片发展路径:飞腾CPU创新研发与行业应用前瞻

- 问答

- 2025-10-05 12:48:20

- 1

说到自主可控芯片,这话题这几年真是热得发烫,但说实话,好多文章写得跟政府工作报告似的,读得人眼皮打架😴,今天咱就聊点实在的,尤其想聊聊飞腾CPU——这家公司挺有意思,不像有些厂商口号喊得震天响,但实际路线走得挺稳,甚至有点“笨拙”的老实人气质。

我记得第一次听说飞腾,还是几年前在一个信创行业的展会上,他们的展台不算最炫,没灯光舞美大屏幕,就几台看起来有点“朴实”的服务器和终端,跑着国产操作系统,当时和他们的工程师聊,能感觉到一种…嗯,怎么形容,知道自个儿在哪,要往哪去”的踏实感,不像有些厂商开口闭口“颠覆”“碾压”,他们更愿意聊具体场景的适配问题,比如怎么在特定指令集优化下更好地跑数据库,或者怎么降低金融机具的功耗,这种接地气的讨论,反而让我觉得更可信。

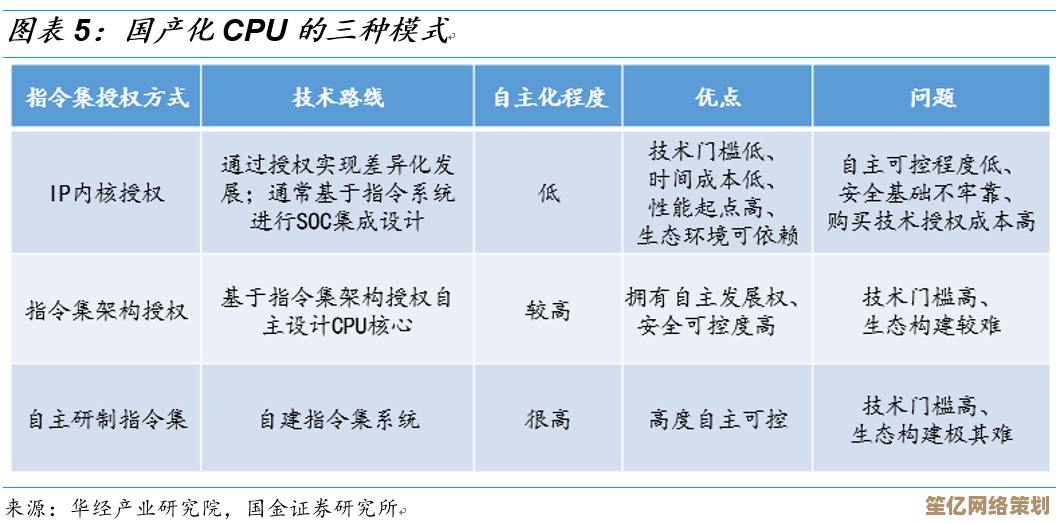

飞腾选的是ARM指令集架构这条路,这事儿其实有争议,有人觉得不够“纯血”,但我觉得这选择挺务实,完全从头自研指令集?生态建设能累死,时间窗口也不等人,ARM有现成的生态基础,尤其是在移动端和嵌入式领域积累了巨量软件和开发者,飞腾相当于站在一个比较高的起点上,重点解决的是怎么在性能、可靠性和安全性上做到自主可控,说白了,借船出海”,但把船的关键技术牢牢抓自己手里,这条路也得扛着外部政策变动的风险,但他们似乎通过授权和深度合作的方式,把“防火墙”筑得比较扎实。

举个具体例子吧,我认识一个在电力行业做国产化替代的朋友,他们单位之前试点过一批设备,用的就是飞腾的CPU,他说最开始也遇到不少坑,比如某些专用软件兼容性问题,驱动时不时闹脾气,但飞腾的工程师团队响应特别快,经常直接驻场调试,跟用户一起摸爬滚打,半年后,系统基本就稳了,现在那套系统7x24小时跑着电力的关键业务,没出过大岔子,这种在真实场景里“磨”出来的稳定性,比实验室跑分一万点都更有说服力💪。

说到性能,飞腾最新的服务器CPU,比如S5000系列,多核性能确实上来了,能应对大多数政务云、云计算和数据库的需求,但咱也得清醒,在绝对的单核性能和顶尖的能效比上,和Intel/AMD的最新旗舰比,还是有差距,这没啥不好意思承认的,追赶需要时间,但它的优势在于,构建的是一个全栈自主的“安全底座”,从芯片物理设计到固件,再到操作系统适配,整个链条的可控度非常高,对于党政军、金融、能源这些对安全敏感的单位来说,这种“看得见、摸得着、能修改”的可控性,有时候比单纯的性能百分比更重要,这是一种“安全感”🤔。

未来怎么看?我觉得飞腾(以及同类企业)真正的挑战和机遇,可能不在传统的PC和服务器市场——那块蛋糕虽然大,但格局相对固定,更大的想象空间可能在“行业深水区”:比如工业互联网的边缘计算节点、智能网联车的域控制器、高端数控机床的核心大脑,甚至未来元宇宙的某些底层算力单元,这些领域对算力要求不是无脑堆峰值,而是需要与行业Know-How深度结合,定制化、低延时、高可靠,这恰恰是飞腾这种“务实派”可能擅长的——扎进去,理解一个行业的具体痛点,然后和伙伴一起打磨出“刚好够用,绝对可靠”的解决方案。

自主芯片的发展,我觉得不是一场百米冲刺,而是一场考验耐力和生态协同的马拉松,飞腾给我的感觉,就像一个不那么喧哗但步伐坚定的选手,它可能不会天天给你制造“震惊体”新闻,但回头一看,它确实在一步步解决真问题,拿下一个又一个具体的应用场景,这条路很长,坑还很多,但总得有人这样一步步走下去吧。🌟

(完)

本文由度秀梅于2025-10-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/20065.html