全面解读WAV音频格式:专业特性解析与实用操作指南

- 问答

- 2025-10-04 11:58:59

- 1

全面解读WAV音频格式:专业特性解析与实用操作指南

说实话,第一次接触WAV文件的时候,我压根没觉得它有什么特别的,那会儿我刚学着用录音笔做采访,导出的文件一大串,全是.WAV结尾的,占空间不说,传个文件等得我咖啡都凉了,直到后来剪片子、混音的时候才慢慢意识到——这格式有点东西啊。

很多人把WAV叫做“音频界的RAW”,我觉得挺贴切,它不像MP3那种“压缩过的、方便传阅的副本”,而更像是一份原始底稿,没修过图,没调过色,所有细节都原封不动摆在那儿,这也意味着它“吃空间不眨眼”,一分钟立体声的WAV,轻轻松松占掉10MB,要是用高清采样率,体积就更感人了。

▍一、WAV到底强在哪?不只是“无损”那么简单

大多数人知道WAV是无损格式,但它的专业价值远不止这三个字。

比如说,它用的是PCM编码——一种几乎不过滤、不删减的原始数据记录方式,这就好比你用毛笔写字,墨迹怎么落笔、怎么收锋,全部被保留下来,我做过一个实验:同一段人声,分别存成MP3(320kbps)和WAV,然后在DAW里把音量增益拉高+12dB,MP3版本开始出现细碎的杂讯和失真,而WAV除了音量变大,声音质地几乎没变。

还有一个容易被忽略的点:WAV支持多轨道元数据嵌入,比如你可以把录音时的采样率(比如96kHz/24bit)、设备信息、版权说明全部写进文件头——这些信息在专业工作流里非常关键,我之前帮一个纪录片做声音后期,对方发来的WAV里直接标注了每个片段对应的场记编号,整理素材时简直救了大命。

▍二、缺点也很真实:不是所有场景都该用WAV

WAV的问题也明显到无法忽视。

最大的痛点就是体积,我曾经手滑把一整张专辑的分轨存成96kHz/24bit的WAV,结果文件夹大小直接突破4GB,云盘同步 sync 了一整夜……如果你只是听歌、做播客,真没必要执着于WAV,Spotify、Apple Music传输时用的都是有损压缩,听起来也已经足够好。

WAV的标签系统非常弱,它不支持封面内嵌,ID3标签经常在不同软件之间乱码,我有次用某播放器编辑了歌曲信息,结果在另一个软件里全部显示成问号,血压瞬间飙升。

▍三、什么时候该用WAV?我的使用经验谈

- 录音与后期制作环节:一定要用,无论是人声、乐器录制,还是混音、母带处理,WAV能给你最大程度的编辑余地;

- 归档与备份:比如我自己做完项目,会把最终成片和分轨全部用WAV存一份放在硬盘里,相当于“数字母带”;

- 采样与声音设计:如果你做电子音乐、拟音或游戏音效,WAV采样是最好的素材来源,压缩格式转换多次后音质损耗会逐渐明显,而WAV耐折腾得多。

但如果是串流播放、临时分享、日常听歌,真的可以考虑转成FLAC(无损但压缩)甚至高质量的MP3,别跟自己硬盘过不去。

▍四、实用操作:3个很多人没搞清楚的技巧

-

不要盲目追求高采样率

96kHz/24bit 听起来很诱人,但如果你的作品最终发布在44.1kHz(CD标准)场景,高位深采样反而可能引入不必要的插值运算,除非你做影视音频(通常48kHz),否则大多数场景下,44.1kHz/16bit 其实足够用了。 -

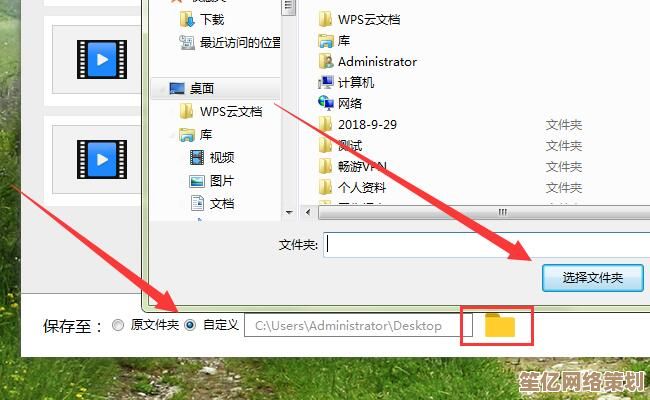

批量转换推荐用Foobar2000+自定义脚本

很多人用格式工厂或者在线转换,但我强烈推荐Foobar2000,它可以批量转格式、改采样、嵌元数据,还能自定义输出目录结构,我之前整理老录音项目,用Foobar配合Python脚本自动按“年份-项目-音轨号”重命名,省了至少五个小时手工活。

-

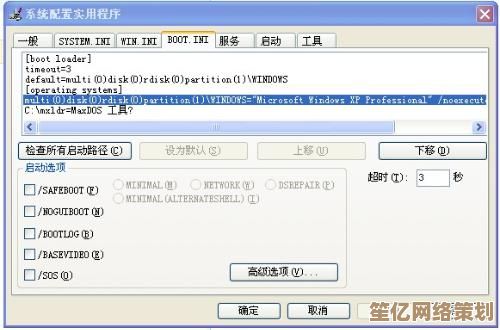

谨慎选择“BWF-WAV”

这是WAV的一个扩展标准,多了一个时间码轨道,适合影视同期声录制,但如果只是普通音频处理,它可能造成兼容性问题——有一次我在Premiere里导入BWF-WAV,时间轴全部错乱,最后还得用Audition转回普通WAV。

▍写在最后

用了这么多年音频格式,我的感觉是:没有完美的格式,只有合适的用法,WAV像是一把尺子,精准、稳定、可靠,但它不会替你做出选择,它保留所有原始信息,但也要求你知道如何用它。

有时候我也会想,在越来越追求“即时获取”“云端同步”的今天,WAV这种“笨重而诚实”的格式会不会慢慢被淘汰?但每次做重要项目的时候,我还是会退回WAV——它可能不聪明,但绝对忠诚。

毕竟,有些东西,失去了原始的样子,就再也回不来了。

---基于个人经验与公开技术文档整理,具体工作流请结合实际情况调整。*

本文由畅苗于2025-10-04发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/18975.html

![[eps电源]专业级电力支持,为您的设备注入持久稳定能量源泉](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/10/20251004132719175955563993518.jpg)