探索高效输入新路径:键盘布局革新带来的生产力突破

- 问答

- 2025-10-04 08:45:18

- 1

键盘上的“叛逆”:我是如何从QWERTY的牢笼里逃出来的

说实话,我从来没想过自己会对键盘布局这种看似无聊的东西上头,毕竟,在过去的十几年里,我和大多数人一样,对QWERTY键盘的存在习以为常——它就像空气,你每天都在用,但几乎不会去想它合不合理。

直到去年冬天,我的右手小指开始频繁抗议。

长时间的码字和编程让我的右手小指承担了太多——尤其是那个该死的分号键和回车键,某天深夜,在我第N次揉着发酸的手腕发呆时,一个念头突然冒出来:为什么键盘非得长这样?为什么我们要忍受一个为了“降低打字速度”而设计的布局?(是的,据说QWERTY最初是为了防止老式打字机卡键而故意设计成低效的)

于是我开始了一场键盘布局的“自助式革命”。

最先尝试的是Colemak,它把最常用的键放在最强的指头下面,比如把E和R保留在原位(毕竟太多快捷键绑定了),但把A和S换成了更合理的位置,切换的过程简直是一场噩梦——头三天我恨不得把键盘砸了,原本每分钟90词的打字速度暴跌到20词,删除键的使用频率创下人生新高,但坚持一周后,某些神奇的变化发生了:手指的移动距离明显缩短,以前需要整个手跳跃的动作,现在轻轻一抬手指就够到了。

而真正的觉醒是在尝试Workman布局之后,这个设计更激进——它甚至考虑了手指横向移动的负担,作为一个长期受腕管综合征困扰的人,这种设计简直救命,我记得某个周日下午,我在写项目文档时突然意识到:我的手腕没有像往常那样每隔半小时就需要甩一甩了。

但最让我惊讶的不是身体感受的变化,而是思维节奏的改变,当打字不再需要 conscious effort(有意识的努力),想法和文字输出之间那道闸门好像突然消失了,有时候思绪跑得比手指快,但现在反而是手指在催着思绪:“快点,我准备好了”。

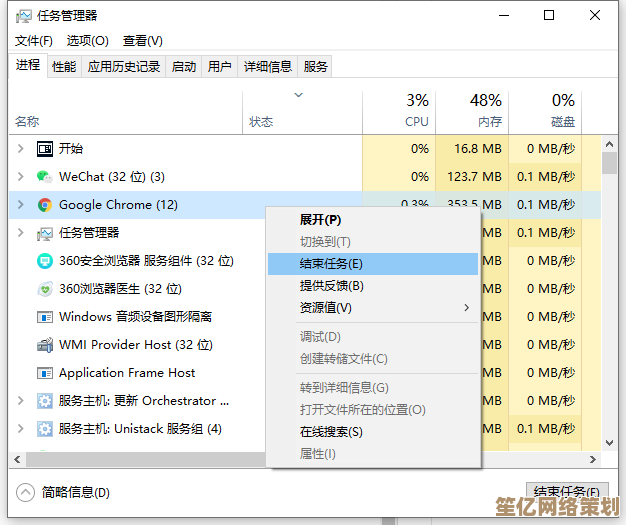

这场实验也有翻车时刻,比如某次紧急会议记录时,我本能地切换到QWERTY模式,结果大脑突然死机——两种肌肉记忆在脑子里打架,最后憋出一段半英半拼音的诡异文本,或者当同事需要临时用我电脑查个资料时,看着他们面对调换位置的Ctrl+C/V时那一脸懵的表情(现在我干脆把常用快捷键贴在了显示器边框上)。

这场键盘游击战打了大半年,我不敢说自己的生产力发生了“突破性”飞跃,但某些细微而持久的变化确实在发生:日均手腕疼痛时间从3小时降到20分钟,思考流中断次数减少,甚至错别字都少了——因为很多常见错误组合在新布局下根本按不出来。

最近我又开始折腾一个叫“Hands Down”的布局,据说专为语言工作者优化,每次重新学习都像给大脑做一次肌肉撕裂训练,痛苦但莫名上瘾,也许我们追求的根本不是某个“最优布局”,而是那种持续打破惯性、主动选择工作方式的掌控感。

毕竟,在这个被默认设置绑架的数字世界里,能亲手重构自己最亲密的工具,本身就是一种温柔的反抗。

(后记:现在我的键盘看起来像被外星人改造过——键帽高低错落,字母顺序只有我能看懂,同事说像密码机,我说这是我的思维加速器。)

本文由度秀梅于2025-10-04发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/18834.html