64位系统架构全面进化:重塑计算体验,开启卓越效能新篇章

- 问答

- 2025-10-03 14:21:21

- 1

64位系统架构全面进化:重塑计算体验,开启卓越效能新篇章

记得我第一次用上64位系统的时候,还是在一台老旧的笔记本上折腾Linux,那时候只觉得“位数”这词听着高大上,但实际用起来好像……也没啥特别?直到后来真正深入用了Windows 10 x64、macOS Big Sur,甚至自己在树莓派上编译64位系统,才慢慢咂摸出点味道来——这玩意儿根本不是“升级”,而是一场静默却彻底的计算革命💻。

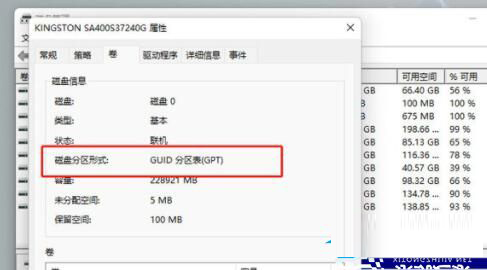

不只是数字游戏:64位到底改变了什么?

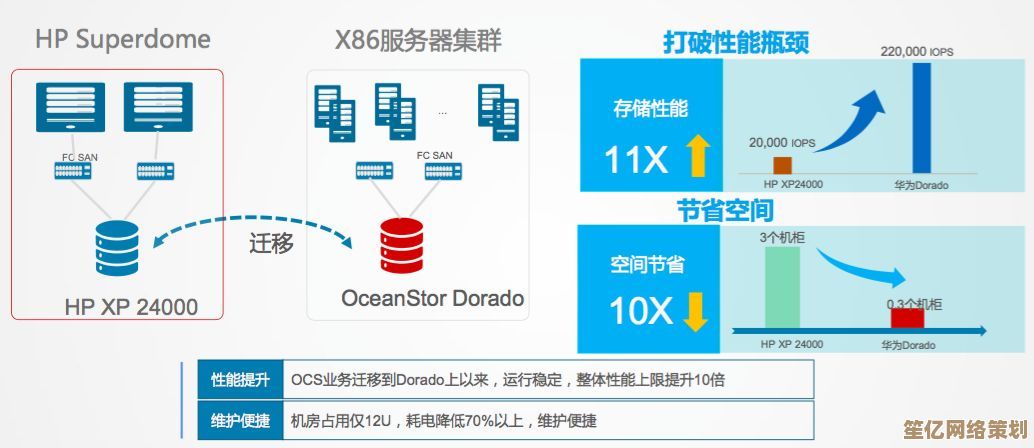

说实话,很多人可能以为64位就是“更大的内存支持”,嗯…对,但不全对,32位系统最大支持4GB内存,这在2000年初还算够用,但现在?Chrome开十个标签页就能给你吃干净😅,64位系统理论上能支持到16EB(是的,艾字节),这数字夸张到甚至有点不真实——但重点不在于我们能否用到那么多,而在于瓶颈被彻底打破了。

比如我之前做视频剪辑,用32位系统的时候,Premiere动不动就崩溃,提示“内存不足”,换成64位后,同样的项目,渲染时间直接砍半,还能边剪片边开一堆网页查资料——这种流畅感,真的是“回不去了”✨。

但64位带来的不只是内存。寄存器数量翻倍、更高效的数据处理机制,甚至连安全性都提升了(比如DEP数据执行保护),这些技术细节用户可能感知不到,但就像汽车的底盘调校——开起来稳不稳,全看这些底层功夫。

软硬协同:为什么ARM64才是真·

说到64位,很多人只想到Intel和AMD,但我觉得ARM64才是暗藏的大BOSS🍎,苹果的M1芯片就是个绝佳例子:同样是64位架构,但ARM的设计从根子上就更适合移动+高性能的场景,我去年换用M1 MacBook Pro,最震撼的不是续航,而是它跑虚拟机居然比我家台式机还稳……这背后就是64位架构+硬件整合的威力。

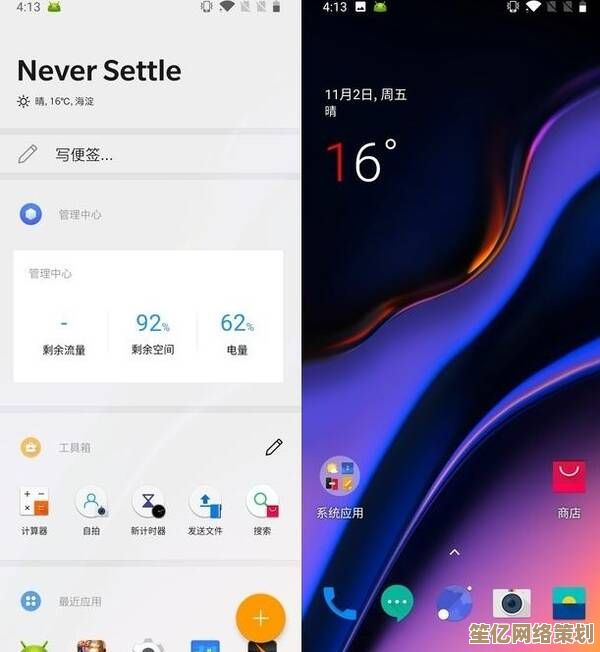

再看手机——现在安卓旗舰机几乎全是64位处理器,但早几年可不是这样:我记得2015年用骁龙810的时候,发热严重得能煎鸡蛋🥵, partly就是因为32位到64位的过渡期软硬件优化没跟上,而现在?随便一台千元机都能流畅玩《原神》,背后其实是64位生态的成熟。

“隐形”的体验重塑:你可能没注意到的细节

64位进化最妙的地方在于,它悄悄改变了我们使用设备的“习惯”,举个例子:

- 多任务切换更无感:以前开Photoshop+浏览器+音乐软件得小心翼翼,随便造;

- 后台持久性:手机APP重加载的情况变少了,因为系统能同时保活更多应用;

- 未来兼容性:像AI推理、AR渲染这些吃算力的场景,根本离不开64位的底层支持。

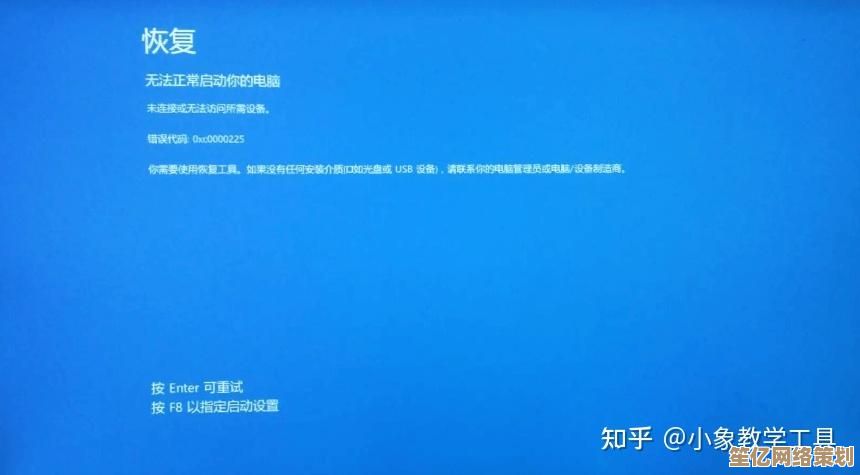

不过也有槽点🙃:某些老软件(比如一些老游戏)在64位系统上兼容性贼差,得折腾兼容模式甚至虚拟机……但这就像从燃油车换电动车,总得适应一阵子。

个人瞎琢磨:64位之后是什么?128位?

我有时候会胡思乱想:64位之后呢?128位?目前看完全没必要——16EB内存连服务器都用不满,但技术演进从来不是“够用就行”,而是“能不能玩出花”🎨,比如量子计算混合架构?或者直接跳去异构计算……谁知道呢。

但有一点可以肯定:64位已经成了现代计算的“新地基”,没有它,什么8K视频、实时Ray Tracing、大模型本地部署,全是扯淡。

效率革命的“沉默合伙人”

64位架构的进化不像全面屏、折叠屏那样肉眼可见,但它才是真正让设备“变聪明”的背后推手,有时候我觉得它像个沉默的合伙人——你平时不会注意到它,但每一步操作、每一次秒开应用、每一帧流畅渲染,都有它的影子🚀。

或许最好的技术就是这样:无声无息地融入体验,然后彻底改变它。

本文由称怜于2025-10-03发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/18029.html