从概念到成品的智能音箱设计:专业软件工具与全流程支持方案

- 问答

- 2025-10-03 11:45:17

- 1

我的智能音箱设计之旅

记得那天晚上,我盯着桌上那台半成品的智能音箱原型,心里嘀咕:“这玩意儿真的能成吗?”🤔 从最初的一个模糊概念——做一台能“懂情绪”的智能音箱——到最终的产品落地,整个过程简直像一场马拉松,中间还时不时摔个跟头,今天就想和大家聊聊这段经历,尤其是那些专业软件工具和流程中,让我又爱又恨的细节。

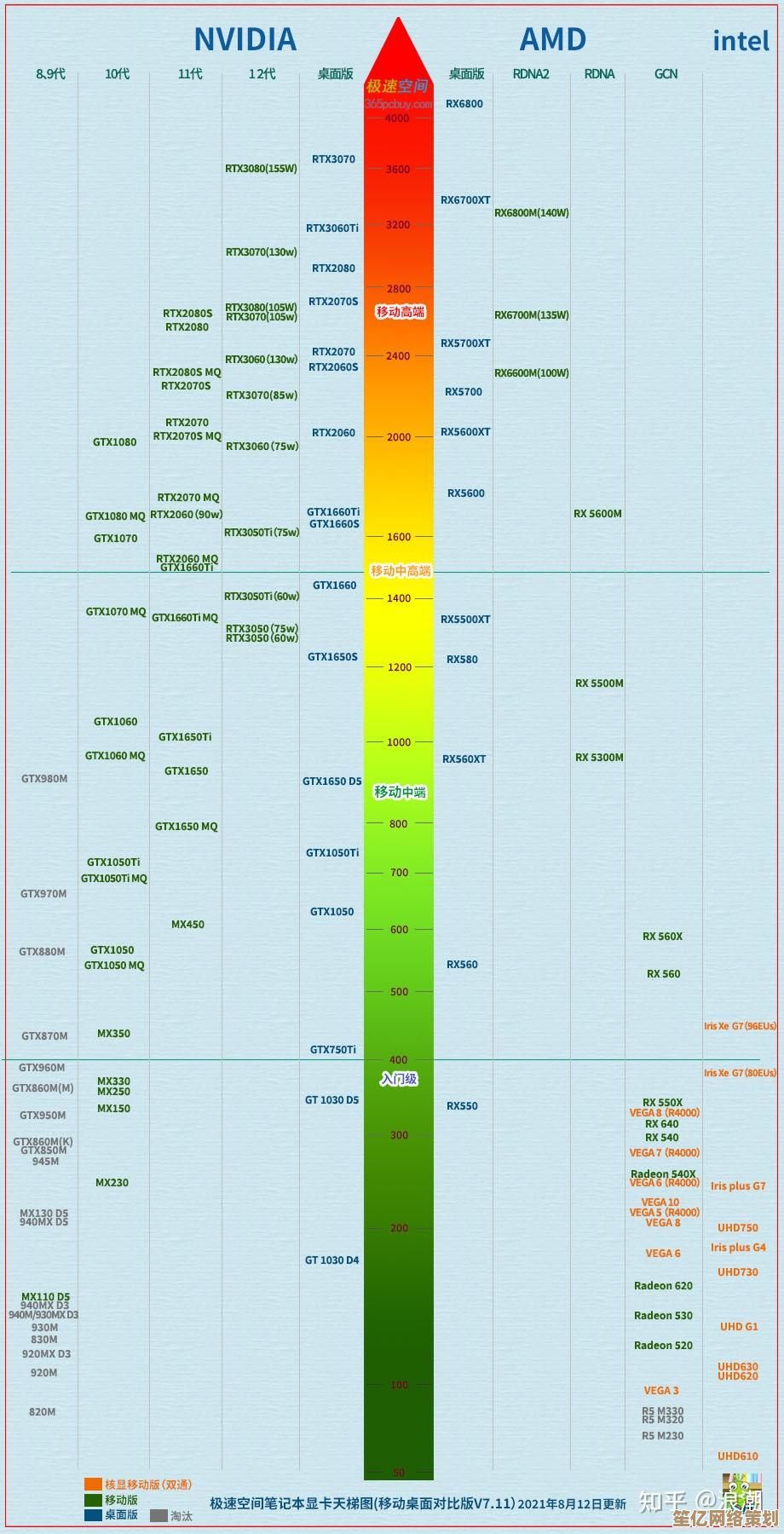

一开始,我连该用什么软件都没头绪,毕竟,智能音箱设计可不是画个外壳就完事了,硬件电路设计得用 Altium Designer,软件部分得搭上 TensorFlow 和 AWS IoT Core,还有原型测试里的 Fusion 360 和 SolidWorks——光这些名字就够头晕了,但说实话,工具再多,也没法替代“瞎搞”的乐趣,有一次,我用 Arduino 胡乱接了个麦克风阵列,结果音箱居然回应了一句杂音版的“你好”,那一刻我差点从椅子上跳起来!🎉 虽然后来发现是代码bug,但这种小胜利真的让人上瘾。

工具只是工具,真正让我头疼的是全流程的整合,硬件和软件的无缝对接——你得让音箱的硬件电路(比如麦克风和扬声器模块)和语音识别软件(比如用 Python 写的自定义算法)完美对话,我试过用 MATLAB 做信号处理模拟,结果因为一个滤波参数设错了,音箱居然把我的声音识别成了狗叫!🐶 现在回想起来挺好笑的,但当时我真的快崩溃了,这种“不完美”的瞬间,反而让我更清楚:设计不是线性过程,而是不断迭代的循环。

说到这里,我得提个具体案例,在测试阶段,我用了 JIRA 来做项目管理,但工具再牛,也挡不住团队沟通的漏洞,有一次,硬件团队改了电路板布局,却没及时更新文档,导致软件团队写的驱动全废了,大家加班重来,边骂边改,最后居然在凌晨3点搞定——那种又累又兴奋的感觉,简直像打了场胜仗。💪 这让我意识到,工具再好,也得配上人的灵活性和情绪韧性。

还有成本问题,专业软件贵得吓人,像 Altium 的许可证一年就好几千刀,小团队根本扛不住,我们后来转向开源工具,KiCad 做电路设计,虽然学习曲线陡了点,但社区支持超给力,这种“凑合着用”的实战经验,反而让产品更接地气,我的个人见解是:工具不是越贵越好,而是得适合团队的真实节奏,笨办法反而能逼出创意——比如用 Excel 表格手动跟踪测试用例,虽然土,但有效。

成品出来的那一刻,我摸着那台小音箱,心里五味杂陈,它不完美:语音响应偶尔延迟,外壳还有3D打印的毛边,但这就是真实的设计啊——从概念到成品,全是汗水和情绪的堆积,如果你也在做类似的项目,别怕走弯路,工具能帮你,但真正的魔法,藏在那些混乱、情绪化和不完整的思考里。✨

智能音箱设计就像养孩子,得耐心试错、拥抱瑕疵,希望我的碎碎念能给你点灵感——记得,最好的产品往往是从一堆bug里爬出来的。

本文由称怜于2025-10-03发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/17915.html