全面解析相机CMOS天梯图:传感器技术革新如何重塑摄影未来

- 问答

- 2025-10-02 04:06:53

- 1

当CMOS开始“卷”:传感器进化的狂想与碎碎念

每次打开相机,我总会下意识地摸一摸机身——我知道,真正决定那张照片命运的东西,其实藏在里面那个比指甲盖还小的CMOS传感器上,有人说摄影是光与影的艺术,但我觉得,它首先是一场传感器和技术的暗战。

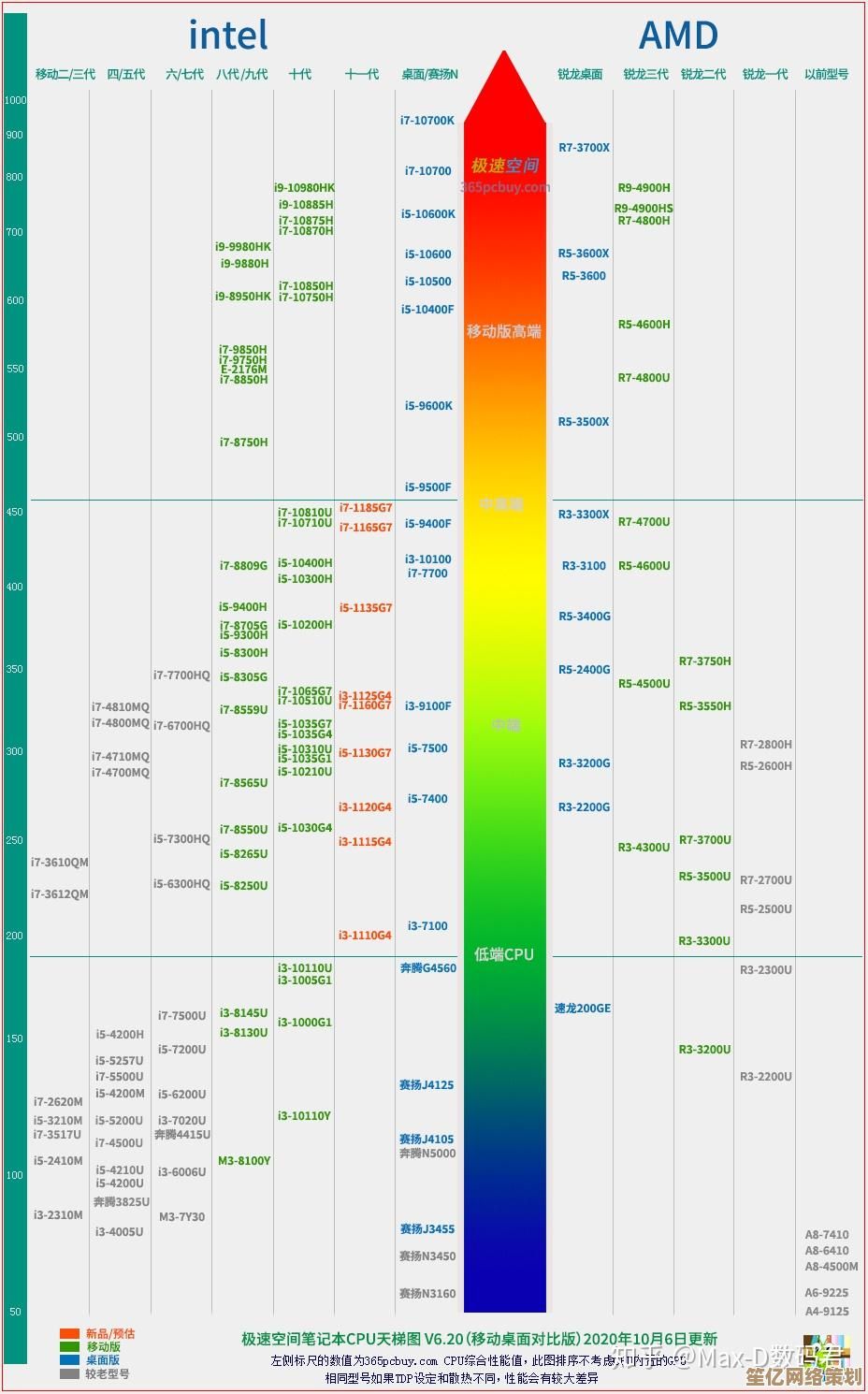

大概七八年前,我用过一台老索尼微单,型号已经不记得了,只记得夜晚拍照时那个噪点多得像撒了一把芝麻,那时候全画幅还是“专业”的代名词,中画幅更是贵得让人连展示柜都不敢靠近,但现在呢?富士的GFX100 II居然能把一亿像素塞进不算夸张的机身里,高感表现还吊打五年前的全画幅——有时候我看着自己硬盘里那些早年拍的“噪点艺术”系列,心情复杂。

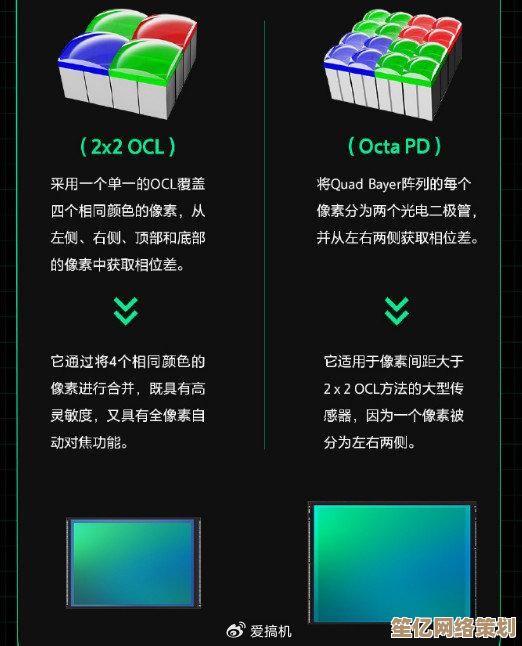

传感器这东西,说起来挺玄乎,尺寸、像素、读取速度、堆栈结构、双增益……参数名词一个个冒出来,像极了手机发布会上的性能大战,但真正让我觉得有意思的,不是厂商列出来的数据有多漂亮,而是它们怎么悄悄改变了我们拍照的习惯。

比如索尼A9 II的堆栈式CMOS,它那个变态的读取速度让电子快门连拍时不再有果冻效应——这意味着什么?意味着我去年拍街头自行车赛时,终于不用因为扭曲的车轮被朋友嘲笑是“抽象摄影艺术家”,而佳能的双像素对焦,几乎让“跑焦”变成了一个怀旧词汇,我至今记得第一次用R5拍人像,焦点死死咬住模特瞳孔时的那种“荒谬的安心感”。

但有时候我也嘀咕:我们真的需要这么高的像素吗?或者说,我们真的能承受高像素带来的副作用吗?我有位朋友兴冲冲买了台6000万像素的机子,结果发现每张RAW文件超过100MB,拍完一场婚礼后哭着买了张2TB的存储卡,高像素像是一条单行道,上去就难回头——它要求更好的镜头、更大的存储、更重的三脚架……甚至更强的手臂肌肉。

然后就是计算摄影的入侵,手机早就不是偷偷摸摸搞多帧合成了,现在微单也正大光明地搞起机内堆栈降噪、AI识别主体,松下S1R那个高分辨率模式,靠抖动传感器合成1.8亿像素——说实话我第一次用的时候总觉得机身在我手里微微震动,像揣了一只睡着的小动物。

但这也让人有点害怕,以前我们说“拍到”和“没拍到”是技术分水岭,以后会不会变成“算法算到”和“没算到”?有次我用某品牌新机的夜景模式,出来的照片干净得像是CG渲染——我甚至有点怀念当年那颗充满噪点的传感器,至少那让我觉得,我真的在某个真实的夜晚站过二十分钟。

说回“天梯图”,其实哪有什么绝对的天梯?索尼IMX410被用在一堆相机中,从入门到旗舰都有——同样的传感器,不同的处理器、不同的散热、不同的算法调教,结果天差地别,就像同样的牛肉,有人做成快餐汉堡,有人做成惠灵顿牛排,传感器只是食材,关键看厂商怎么烹饪。

最近让我惊艳的反而是APS-C画幅的进步,富士X-H2s那块堆栈传感器,速度与画质的平衡做得几乎耍赖,它让我想起十年前全画幅刚普及时的舆论——“底大一级压死人”是不是也开始动摇了?也许不久的将来,我们不会再纠结尺寸,而是问:“这颗传感器,究竟聪明到什么程度?”

我觉得传感器会越来越“懂场景”,比如知道你在拍星空就自动切换低读取噪声模式,检测到运动对象时临时超频采样……也许有一天,传感器能根据你的心跳微调曝光——毕竟有时候,照片的情绪比技术重要得多。

偶尔我还是会翻出那台老微单,电池已经膨胀,开机慢得像老人起床,但用它拍出来的照片,有一种现代相机给不了的粗粝感,技术一直在跑,但我们或许该偶尔问自己:到底是想拍得更清楚,还是拍得更有意义?

毕竟CMOS再厉害,它也只是个翻译官——把光信号变成数字信号,而握相机的人,才是那个写诗的人。

写到最后突然想起家里那台CCD古董机…下次真该找出来充电试试。

本文由帖慧艳于2025-10-02发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/16527.html