电脑硬盘发展史:从机械到固态,存储技术的革新与突破

- 问答

- 2025-10-01 23:51:43

- 1

从“咔嚓咔嚓”到“静默无声”:我的硬盘记忆与存储变迁

记得小时候家里第一台电脑开机时,总能听到一阵熟悉的“咔嚓咔嚓”声——那是机械硬盘读写数据时磁臂移动的噪音,当时觉得这声音挺酷,仿佛机器在“认真工作”,直到多年后我用上第一块固态硬盘,才发现原来电脑可以如此安静,像突然学会了沉默的魔法。

机械硬盘(HDD)的时代,本质上是一场“物理的舞蹈”,我还记得2006年攒钱买的西部数据160GB机械硬盘,厚重得像块砖头,却珍贵得如同宝藏,它的工作原理至今想来仍觉得浪漫:磁头在高速旋转的碟片上掠过,像唱针读取黑胶唱片一般捕捉数据,这种技术从1956年IBM推出的第一块硬盘IBM 350(体积相当于两个冰箱,容量仅5MB)演化而来,竟统治了半个多世纪。

但机械结构的局限性也显而易见,我的游戏角色在《魔兽世界》里加载地图时,总能趁机去倒杯水——硬盘读写速度成了整个系统的瓶颈,更别提那次因为搬家震动导致硬盘报废,我失去了所有大学照片的惨痛教训(是的,当时还不会用云备份),物理接触意味着磨损、能耗和脆弱性,就像用留声机听音乐,虽有仪式感,却难免刮擦噪声。

转折点发生在2000年代中期,固态硬盘(SSD)开始从概念走向消费市场,我至今记得2012年第一次换上三星830系列SSD时的震撼:Windows系统开机从3分钟变成23秒,Adobe软件再也没出现过“未响应”,没有活动部件,数据存储在闪存芯片上——这简直像从蒸汽时代跳到了电气时代。

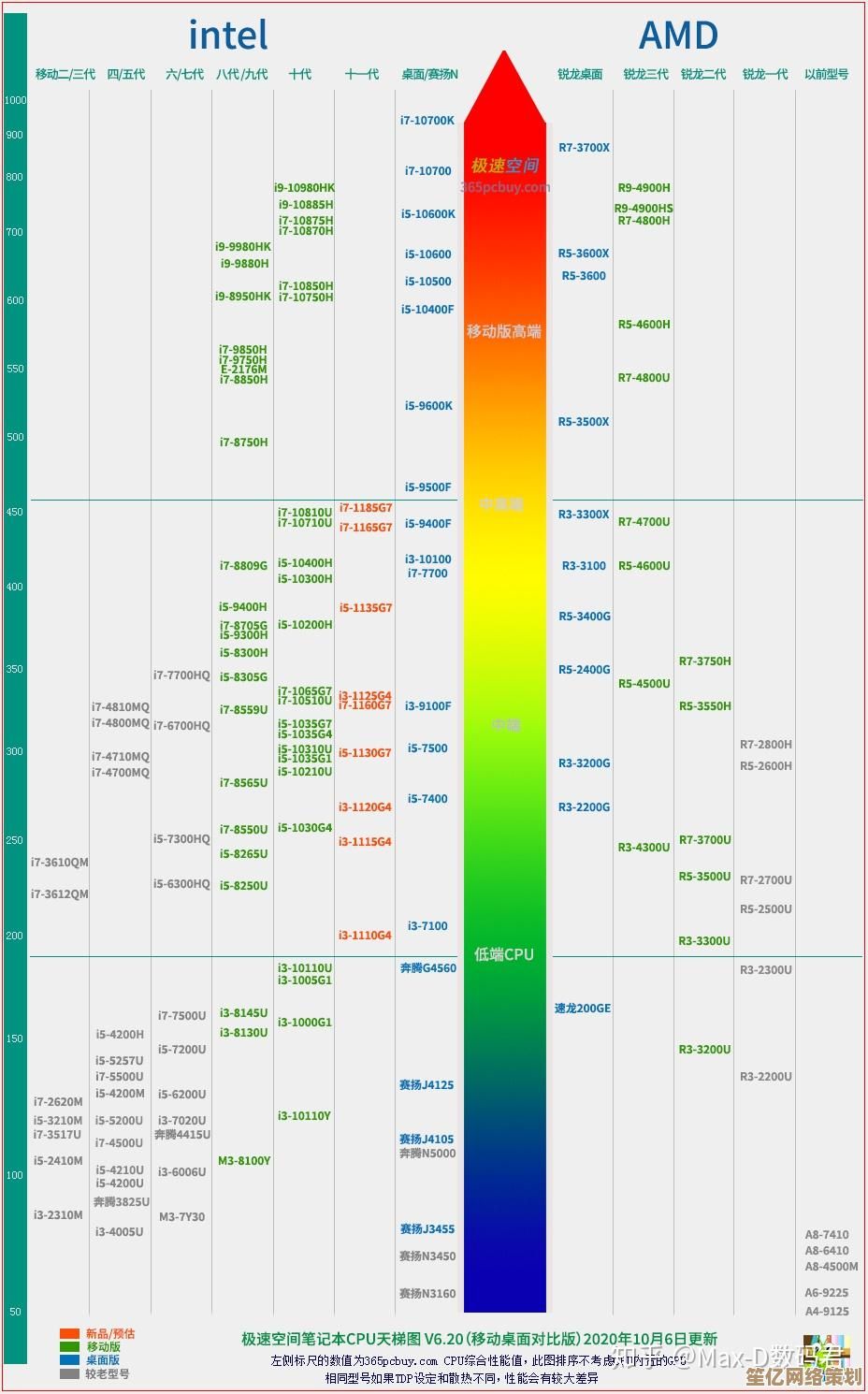

SSD的崛起背后是NAND闪存技术的数次突破,比如英特尔和美光在2015年推出的3D NAND技术,像建摩天大楼一样将存储单元垂直堆叠,彻底打破了平面微缩的物理限制,而主控芯片算法的优化,让TLC(三阶存储单元)这种成本更低、寿命较短的技术也能通过智能磨损均衡技术“延年益寿”,我的2015年款MacBook Pro至今仍用着原装SSD,写入超过100TB数据却依然健在。

不过SSD并非完美,2018年我帮朋友抢救数据时发现,机械硬盘损坏往往有征兆(比如异响),而SSD的死亡经常是“猝死”——上午正常使用,下午突然变砖,这种不确定性让人又爱又恨,就像数字时代的暗黑魔法:极致高效,却难以捉摸。

回头看存储技术的演进,本质上是从物理到数字的迁徙,机械硬盘像纸质书信,有触感有温度但易损;固态硬盘则像即时通讯,迅捷无声却稍显“虚无”,最近在关注英特尔傲腾这样的非易失性内存技术,或许下一代存储介质会彻底模糊内存与存储的界限?谁知道呢。

唯一确定的是,当我现在听到年轻同事抱怨游戏加载慢时,总会忍不住说:“你们是没经历过机械硬盘时代啊…”——看,我也成了爱讲古的老派技术人了。

(完)

本文由酒紫萱于2025-10-01发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/16340.html