探索HDR技术:揭秘高动态范围图像的原理与应用

- 问答

- 2025-10-01 15:45:21

- 1

探索HDR技术:高动态范围图像背后的那点事儿

说实话,我第一次真正被HDR震撼到,是在一个特偶然的时刻,那天下午我正翻旧照片,发现几年前拍的日落要么天空惨白一片,要么地面黑得跟剪影似的——典型的“动态范围不足”,后来朋友甩来一张HDR处理过的照片,云彩的层次、暗处建筑的细节,甚至夕阳下树叶的纹路都清清楚楚,那一刻我突然意识到:这技术根本不是那种“锦上添花”的玩意儿,而是真正在解决摄影中“人眼看得见,相机却拍不出”的老大难问题。

HDR到底是什么?其实它比你想象中“笨”

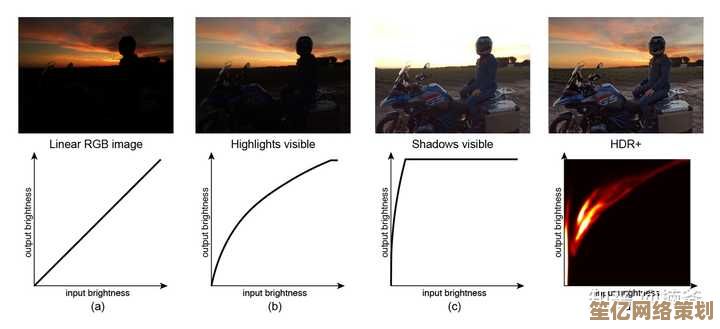

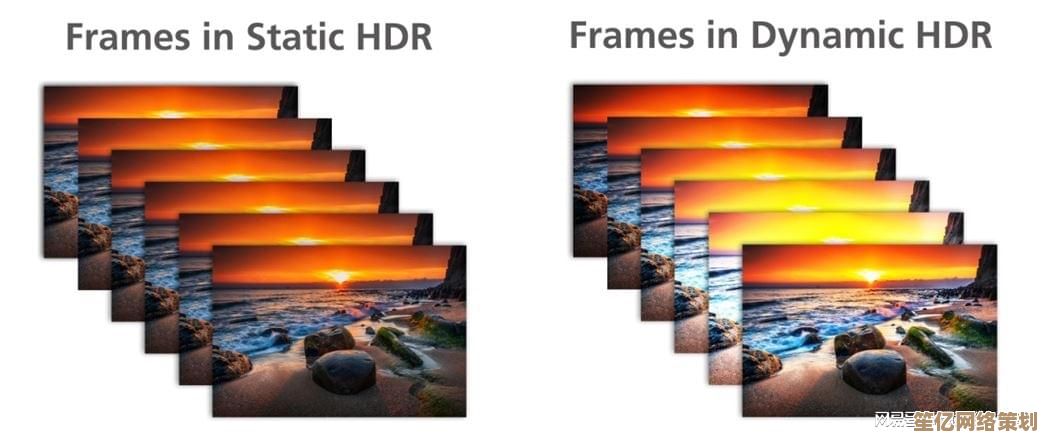

很多人一听HDR,就觉得是“滤镜”或“美颜”之类的东西,其实它的原理特直接——用多张不同曝光的照片合成一张,比如你拍三张:一张正常曝光,一张偏暗(保留亮部细节),一张偏亮(保留暗部细节),然后算法把它们揉在一起。

但这里有个坑:合成≠完美,早期手机HDR经常翻车——边缘白边、色彩断层,甚至画面透着一股“塑料感”,我刚开始玩HDR时也翻过车:有次拍海边礁石,合成后海浪的泡沫居然泛着诡异的蓝光,像是被P上去的,后来才明白,算法对运动物体处理能力有限,浪花一直在动,合成时数据就对不上了。

所以别迷信参数,HDR本质上是一种妥协艺术——在细节、自然感和计算能力之间找平衡。

为什么我们需要HDR?人眼才是真正的“天花板”

你站在窗前,既能看清窗外明亮的天空,也能看清室内昏暗的书架——你的眼睛自适应了,但相机传感器一次只能捕获有限的光线范围,于是要么过曝、要么欠曝。

HDR试图模仿这种“人眼的宽容度”,但问题来了:模仿≠超越,哪怕最新的iPhone 15 Pro或三星S23 Ultra,HDR模式也只是逼近,而非完全还原人眼的观感,有时候HDR照片在手机上看惊艳,传到电脑上就平淡很多——因为屏幕本身也有动态范围限制啊!(这坑我踩过不止一次)

HDR的应用:早已不止是“拍照救星”

除了风光摄影,HDR其实悄咪咪渗透到了各种地方:

-

游戏:《赛博朋克2077》的HDR模式开启后,霓虹灯的炫光和暗巷的细节同时存在,那种赛博世界的“窒息感”一下子就有了,但如果设备不支持HDR10,强行开反而会灰蒙蒙的——硬件跟不上,软件干着急。

-

影视行业:Netflix的HDR片源越来越多,但很多人其实用普通屏幕在看…… 结果暗部细节全糊成一团(我一度以为《怪奇物语》第四季某些场景是拍摄事故,后来才发现是自己设备不行)。

-

甚至医学影像:听说有些CT和MRI图像也开始用HDR思路增强对比度,帮助医生识别细微病变,虽然我不懂医学,但觉得这思路挺酷——技术本来就不该局限在某个圈子里。

我的纠结:HDR会不会让摄影变“假”?

这个问题我琢磨了很久,有时候HDR照片细节是丰富了,但总觉得“不像真的”,比如黄昏时分的山景,HDR能把暗部树林和天空云彩都拉出来,但实际人眼看去其实本该有些朦胧和模糊——过度清晰反而失去了那一刻的氛围。

现在我的原则是:能前期解决的就别依赖后期,比如用GND滤镜压暗天空,或者干脆等待光线更柔和的时间段拍摄,HDR应该是个补充工具,而不是万能药。

技术终究是工具,人才是讲故事的那个

HDR不是魔法,它只是一套比较聪明的计算方式,它帮你保留细节,但如何取舍细节、如何表达情绪,依然取决于你自己,不完美”的片子反而更打动人——比如过曝的阳光下那片刺眼的光斑,或许比所有细节都清晰的照片更有回忆的温度。

毕竟,我们记录的是世界,而不是数据堆砌的完美假象。

本文由盈壮于2025-10-01发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/15984.html