中关村内存天梯图:智能科技如何驱动创新之都的数字未来

- 问答

- 2025-10-01 10:15:20

- 1

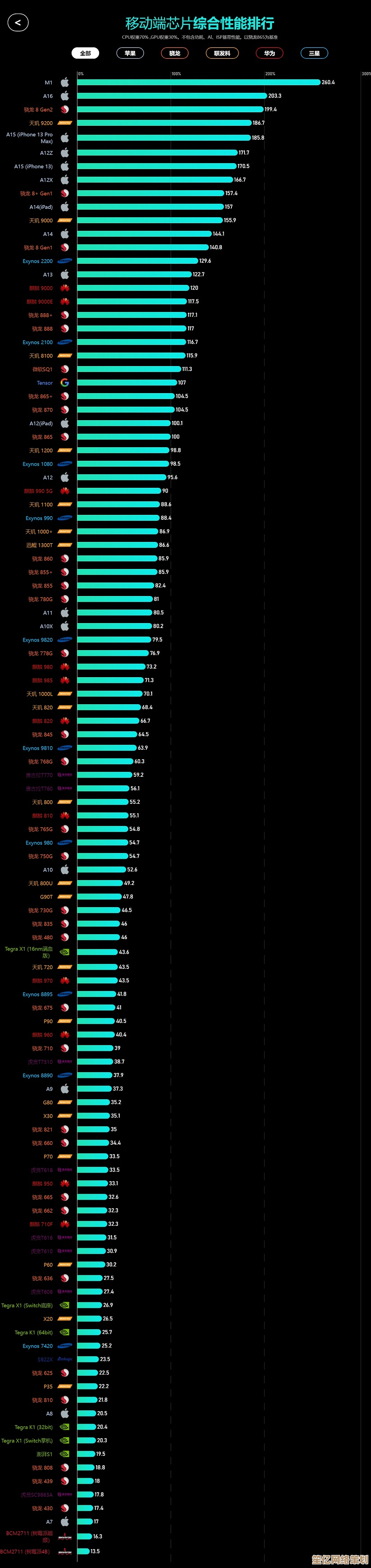

说实话,第一次听到“中关村内存天梯图”这个词,我其实是懵的,什么天梯?内存还能爬梯子?后来才搞明白,它不是什么具象的梯子,更像是一张动态的、不断刷新的技术路线图——告诉你谁家芯片跑得快,谁家存储方案更靠谱,谁在底层技术上玩出了新花样。

但有意思的是,这张“图”其实没有真正被画出来过,它更像中关村人心照不宣的一种共识,一种技术演进的暗流,你走在海淀大街,钻进鼎好或者e世界的废墟里转一圈,再拐到新中关的咖啡厅里听两耳朵创业团队聊架构——就能感觉到,有什么东西正在一层一层往上爬。

我记得去年和一个在中关村做了十五年内存批发的老板聊天,他一边泡茶一边摇头:“早些年我们比的是什么?比价格,比出货量,比谁能从海外拿到最低价的颗粒,现在呢?”他指了指柜台后面几个正在写代码的年轻人,“他们问我:你这儿有没有低延迟高带宽的条子,配合我们自己训练的模型用。”他笑,“我连‘延迟’英文怎么说都现学的。”

这种转变特别中关村。

你看,中关村早就不是那个“攒机圣地”了,它变成了一座用代码和算法重新组装的城市,而内存,作为最底层的硬件支撑,也不再是商品,而是“生产资料”,算力成了水、电、煤,而内存像是水管——管径够不够粗、水流稳不稳定,直接决定了楼上的人能不能痛快地“洗个AI澡”。

我一个朋友在创业做AI视觉质检,最开始用普通服务器内存,训练模型老是断断续续,后来换了高频条,整个迭代周期从两周压缩到三天,他说:“这就好像以前是骑自行车送外卖,现在换成了电动车——你还是你,但整个节奏全变了。”

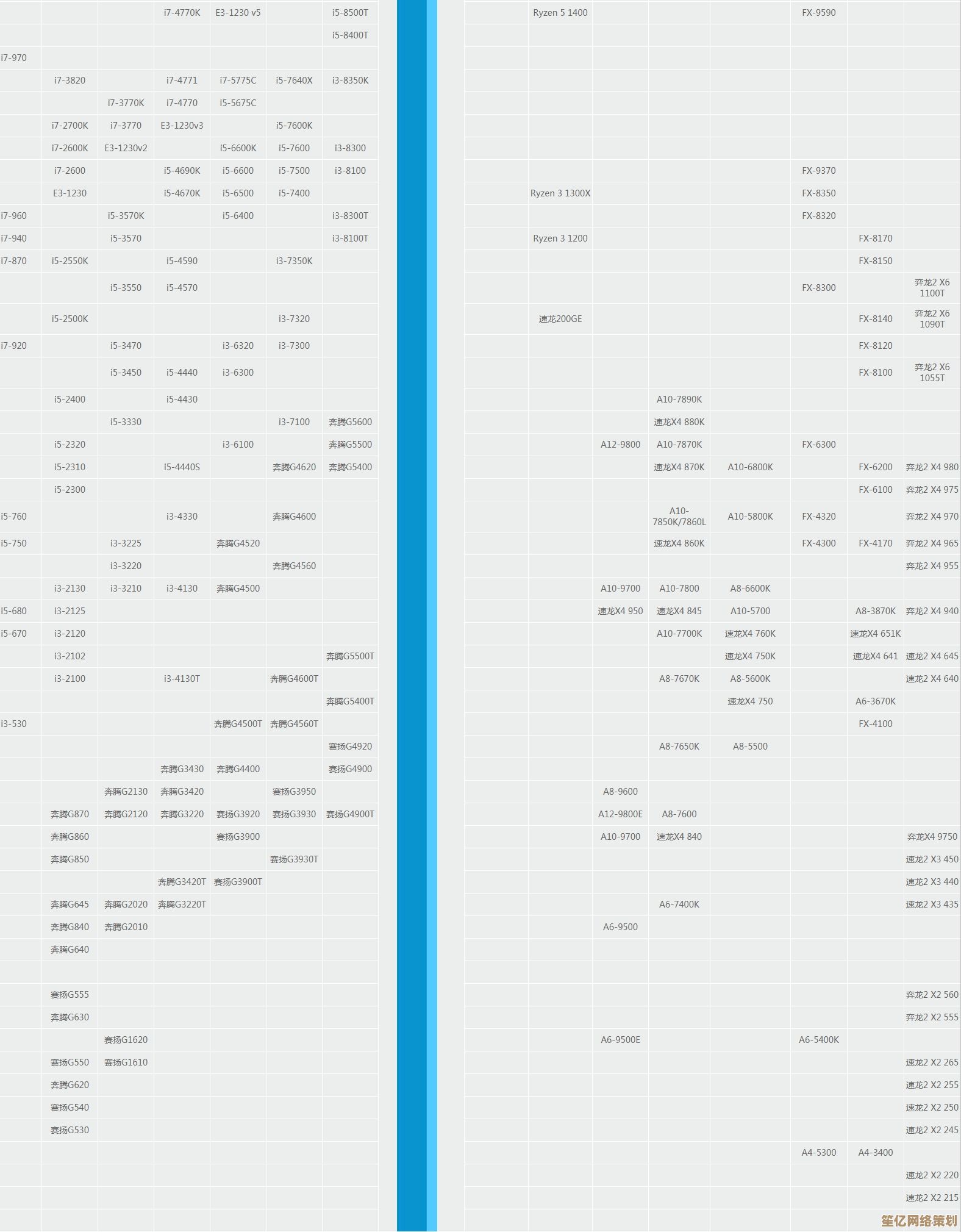

这种变化不是孤例,中关村西区那些玻璃幕大楼里,几乎每一家都在拼内存吞吐量,做自动驾驶的、搞大语言模型的、做云渲染的……你服务器内存不够快,数据喂不饱模型,模型就笨;你存储延迟高,实时交互就卡,这个时候,“天梯图”不再是性能排行榜,它变成了一本生存指南。

但问题也在这里,我们总在谈“自主可控”,内存这类核心器件,大部分还得看海外厂商脸色,去年一波供应紧张,多少中小公司蹲在办公室里等芯片到货?等货的那一个月,可能竞争对手的模型已经多跑完五轮迭代了。

所以中关村这几年冒出不少做存储和芯片的初创团队,憋着劲想在底层技术上开口子,有家我从2021年就跟进的小公司,去年终于流片成功了一款主打低功耗的存储控制器,虽然性能暂时还打不过国际大厂,但至少有人开始爬这个梯子了。

爬梯子的人多了,“天梯”才真的有高度。

有时候晚上路过中关村创业大街,看那些还亮着灯的办公室,我会想:他们屏幕背后跑的数据,正在如何被存储、调用、加速?那些我们看不见的内存条、SSD、缓存算法,才是这座创新之都真正的“地下基础设施”,它不酷,不性感,但没它,什么AI、元宇宙、自动驾驶,全都是空中楼阁。

所以你说“内存天梯图”到底是什么?我觉得它不是一张图,而是一种状态——中关村就在这种状态里:一边踮脚够向全球最前沿的技术,一边低头夯实自己的数字地基。

而我们都在这张梯子上,有人爬得快,有人爬得慢,但没人敢停下来。

本文由称怜于2025-10-01发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/15742.html