深入解析Excel求和实用方法:轻松实现数据汇总与统计

- 问答

- 2025-10-01 03:10:25

- 3

深入解析Excel求和实用方法:轻松实现数据汇总与统计

那天市场部的小张把一份活动数据表甩给我时,我差点被满屏的数字晃晕了眼,密密麻麻的报名费、物料支出、场地租赁费…“帮我汇总下总成本和各部门分摊呗?”他笑得一脸无害,我自信满满地选中一列,点下那个熟悉的“Σ”自动求和——结果跳出来的数字小得离谱,连我自己都懵了。数据海洋里,最基础的求和按钮也可能暗藏陷阱。

当“自动求和”背叛了你:那些被忽略的空白与错误

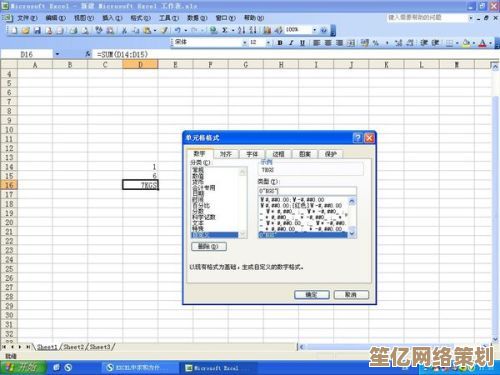

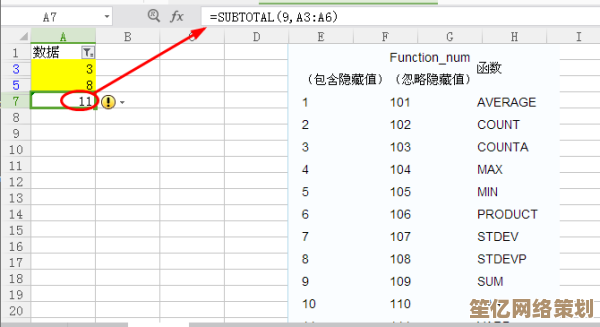

我最初以为只是手滑选错了区域,重新框选B2到B20的支出金额,按下自动求和,结果依然诡异:手动把几个数敲进计算器加总都比它大。真相藏在角落——表格里混着几个带绿色小三角的“数字文本”(比如从系统导出的、前面带不可见空格的“ 1500”),还有两个单元格填着“待确认”,Excel的SUM函数很耿直:非数字?直接当0处理。数据清洗的疏忽,让最忠诚的求和工具瞬间倒戈。

血泪经验:求和前Ctrl+H调出替换框,把空格(敲一个空格键)替换为“无”,再用

=VALUE()清洗文本数字,或=IF(ISNUMBER(A1), A1, 0)强制转换——别让脏数据毁了你的汇总。

条件求和:从“人肉筛选”到“一键精准收割”

老板突然要“只看上海地区、且金额超1万的推广费总和”,以前我肯定要筛选地区列选“上海”,再在金额列里瞪大眼睛挑大于10000的,最后心惊胆战地加总——既怕漏看,又怕手抖多选。直到被同事嘲笑“石器时代操作”后,我才发现SUMIFS才是救星:

=SUMIFS(求和列, 条件区域1, 条件1, 条件区域2, 条件2…)

=SUMIFS(D2:D100, B2:B100, "上海", D2:D100, ">10000")

公式敲完回车那刻,看着正确结果秒出,我对着屏幕傻笑了半分钟——原来告别低效的狂喜,真能让人上瘾。

SUMPRODUCT:被名字耽误的“瑞士军刀”

市场总监有次问:“能不能按不同产品线(A列)和季度(B列),把销售额(C列)和成本(D列)的毛利差汇总出来?”我本能想用SUMIFS,却发现它只能单列求和,无法直接做(C-D)的运算。绝望中,我发现了其貌不扬的SUMPRODUCT:

=SUMPRODUCT((A2:A100="产品线X")*(B2:B100="Q1")*(C2:C100 - D2:D100))

它像一位沉默的数学管家,把条件判断(真/假转为1/0)与数组计算完美融合。 当复杂需求被一行公式优雅解决时,我激动得差点把咖啡打翻在键盘上——原来工具的高级感,藏在理解问题的维度里。

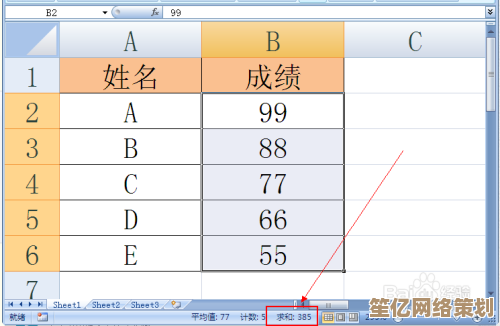

快捷键与“笨方法”:速度与容错的微妙平衡

- Alt + =:至今仍是我最常用的求和快捷键,比鼠标点快三倍;

- F9局部验算:公式里选中某段条件(如

(B2:B100="上海")),按F9立刻显示实际判断结果数组,查错神器; - “土法”双验证:对超重要报表,我会用SUMIFS算一遍,再透视表拖拽核对一次——再信任工具,也保留一份“人肉保险”的敬畏。

上周五交报告时,老板指着汇总表下清晰的成本结构分支图(用SUMIFS按部门拆分)突然说:“这页数据逻辑很透亮。”那一刻我忽然明白,真正的“轻松汇总”不是靠某个神奇函数,而是理解数据背后的业务脉络—— 知道“上海推广费”为何要单拎,明白“毛利计算”对产品线的意义,当工具思维与业务逻辑在表格里共振,那些曾经冰冷的数字,终将成为你手中最有说服力的语言。

本文由邝冷亦于2025-10-01发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/15432.html