高效生成结构化文档目录的方法解析与实践步骤

- 问答

- 2025-09-30 18:51:54

- 1

我的踩坑与顿悟时刻

凌晨三点,屏幕的光刺得眼睛生疼,我盯着那份为某教育平台撰写的长达80页的《教师在线研修系统操作指南》,目录页码在第15次内容微调后再次全线错乱,光标在“第三章:作业提交与互评 (原页码:P32-45,现实际:P35-48?)”的位置绝望地闪烁,咖啡杯旁散落着几页手写涂改的目录草稿,像一张张控诉状——那一刻,我对着显示器发誓:再也不能这样下去了。

目录之痛:不只是页码错位

过去,我天真地以为目录只是文档末尾那个自动生成的、带点点的小列表,直到那次惨痛经历:

- 协作噩梦: 团队五人共同修订一份产品白皮书,A同事调整了“市场分析”章节结构,B同事在“技术实现”里插入了新子项,C同事删除了冗余的“附录C”,最终合并时,目录成了风格迥异的拼贴画——有的带编号,有的没编号,缩进忽大忽小,页码更是集体“叛逃”,核对目录耗费的时间,竟超过了部分内容的撰写本身。

- 逻辑迷失: 为某创业公司写商业计划书,洋洋洒洒几十页,投资人快速翻阅后,精准提问:“你‘核心竞争力’部分提到的专利壁垒,在‘技术路径’里似乎没有对应的支撑细节?” 我翻回文档,冷汗直流——核心内容确实散落在不同章节,目录的线性结构完全掩盖了内在逻辑的断裂,目录,本应是思维的地图,却成了迷宫的入口。

顿悟:目录是“结构化思维”的显影剂

那次被投资人“灵魂拷问”后,我意识到:高效生成目录的核心,不在于“生成”这个动作本身,而在于前期对内容的“结构化”深度处理。 目录是最终呈现,结构是底层根基,我的方法彻底转向:

-

先“脑暴”,再“落笔”:抛弃线性写作的诱惑

- 工具: 白板/思维导图软件 (XMind, MindNode) + 便利贴 (物理或数字如 Miro)。

- 操作: 接到文档任务,第一件事不是打开Word,而是疯狂“倾倒”所有能想到的相关要点、数据、案例、疑问,把它们像便利贴一样扔到白板上,不考虑顺序、层级、美观,只求穷尽。

- 案例: 写《城市共享单车运营优化报告》,初始脑暴点包括:骑行热力图、车辆淤积点照片、用户投诉分类截图、竞品调度算法论文摘要、维修师傅访谈片段、政策文件节选… 杂乱无章,但信息全在了。

- 个人习惯: 我偏爱物理便利贴贴在墙上,移动、分组时那种“哗啦”的触感和声音,比鼠标拖拽更能刺激我的重组思考,有时会盯着这面“信息墙”发呆一上午,寻找那些看似不相关点之间的隐秘连线。

-

无情“聚类”与“升维”:提炼骨架的关键一跃

- 操作: 面对满墙/屏的便利贴,开始残酷的“合并同类项”,问自己:

- “这几个点,共同服务于哪个更大的目标/问题?” (例:骑行热力图、车辆淤积点照片、用户投诉关于“找不到车/还不了车” -> 聚类为 “车辆分布不均衡问题” )

- “这个点,是另一个点的原因、结果、例证,还是平行支撑?” (例:竞品调度算法论文摘要 -> 是解决 “车辆分布不均衡问题” 的 “潜在方案参考”;维修师傅访谈提到“淤积点车辆损坏率高” -> 是 “车辆分布不均衡问题” 导致的 “衍生后果”)

- 提炼层级: 反复问“这属于什么的一部分?”,将“车辆分布不均衡问题”归类到更大的主题 “运营效率瓶颈” 下;将“潜在方案参考”和“衍生后果”作为其子分支,逐步形成树状结构。

- 踩坑提醒: 我曾执着于让每个便利贴都找到归宿,导致生造出牵强的“杂项”类别,后来学会接受:有些边缘信息,就该被舍弃或降级为附录脚注。 目录的清晰性高于内容的“完整”陈列。

- 操作: 面对满墙/屏的便利贴,开始残酷的“合并同类项”,问自己:

-

“目录草稿”先行:用标题框定内容疆域

- 操作: 在思维导图或白板的结构基本稳定后,立刻在Word/Google Docs的空白文档顶部,敲出这份“目录草稿”,只包含预设的一级、二级、三级标题 (甚至四级),标题下空空如也。

- 关键动作: 预留“内容摘要/关键词”位置。 在标题下方空一行,用方括号

[]简要注明这个章节计划写什么核心观点、关键数据或案例。3 车辆调度算法优化可行性分析 [核心:对比基于历史热力图的静态分区 vs. 基于实时需求的动态调度;引用竞品X的案例数据;估算我方硬件改造成本与预期效率提升%] - 价值:

- 逻辑验证: 看着只有标题和摘要的“目录”,能最清晰地判断结构是否合理、有无重复遗漏、层级是否顺畅,调整标题远比调整成文内容轻松百倍。

- 协作锚点: 将此“目录+文档共享给协作者,大家能精准地在对应标题下填充内容或提出结构调整建议,避免后期大范围返工。

- 写作指南: 动笔写具体章节时,

[]内的提示就是灯塔,防止跑题或陷入细节泥潭。

-

工具辅助生成:让机器做它擅长的事

- 操作: 当正文内容依据“目录草稿”填充完毕(或阶段性完成),才使用Word的“引用”->“目录”->“自动目录”功能,或Markdown的

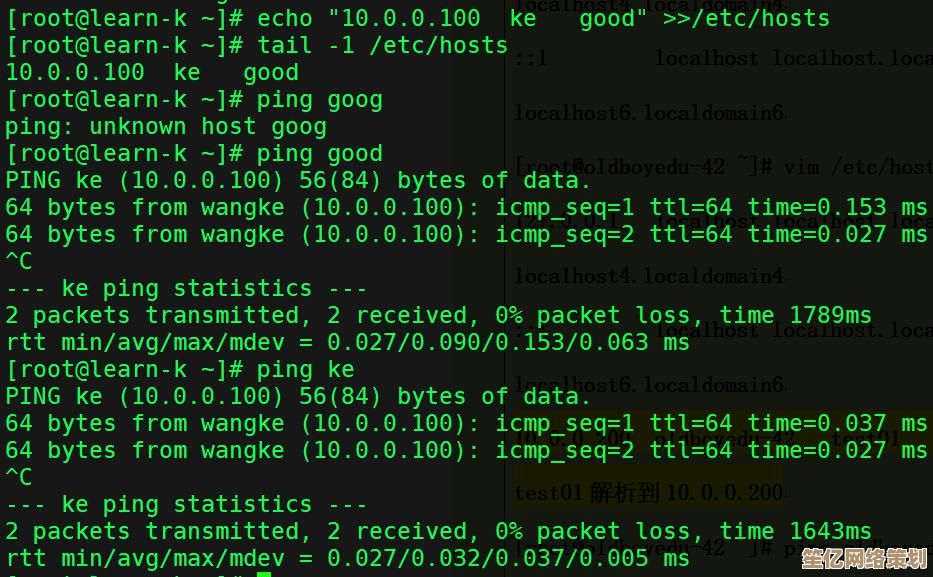

[TOC]标签生成最终目录。 - 核心前提: 确保文档中所有标题都严格、一致地应用了 “样式” (Word) 或 标题标记 (Markdown),这是自动目录准确抓取层级和页码的基石。

- 个人技巧: 在Word中,我创建了自定义的“我的标题1”、“我的标题2”样式,预设好字体、间距、编号格式,写标题时只点样式,绝不手动调格式,在协作文档中,这更是“生命线”。

- 操作: 当正文内容依据“目录草稿”填充完毕(或阶段性完成),才使用Word的“引用”->“目录”->“自动目录”功能,或Markdown的

-

动态维护:目录是活的生命体

- 操作: 任何结构调整(增删章节、移动内容)后,只需做两步:

- 检查调整过的标题是否仍应用了正确的样式/标记。

- 右键点击自动生成的目录 -> “更新域” (Word) 或重新渲染 (Markdown)。 页码和标题瞬间归位。

- 心态转变: 从此不再畏惧修改,目录从负担变成了敏捷迭代的仪表盘。

- 操作: 任何结构调整(增删章节、移动内容)后,只需做两步:

我的案头:不完美但真实的工作流

我的文档创建流程固定为:便利贴墙乱炖 -> XMind 梳理结构 -> Word 敲“骨架目录”+填摘要 -> 填充血肉 -> 生成自动目录 -> 随时“更新域”,书桌角落还留着那次凌晨崩溃时写满修改页码的草稿纸,像一枚警示徽章。

后记:目录即思考的勒痕

高效目录的秘诀,藏在你对混沌信息最初的“结构化暴力拆解”里,藏在你敢于在空白文档先写下标题框架的决心里,更藏在你接受目录需要随思考迭代、而非一锤定音的觉悟里,它最终呈现的工整,恰恰源于前期那些看似不羁的碰撞、取舍与重构,当目录不再成为文档的句点,而成为思考进程的实时坐标,那种掌控感,远非一个完美页码所能概括——它让你在文字的旷野中,始终找得到回家的路。

桌角那张皱巴巴的目录草稿,边缘还残留着那年凌晨滴落的咖啡渍,如今它安静地躺在透明桌垫下,像一枚微小的琥珀,凝固着混乱与秩序交锋的瞬间,每次指尖划过冰凉的显示器边框,按下“更新域”的瞬间,我仍能清晰记起页码错乱时胃部那阵熟悉的抽搐——那是旧日恐惧的回声,也是此刻掌控感的序曲。

本文由雪和泽于2025-09-30发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/15067.html