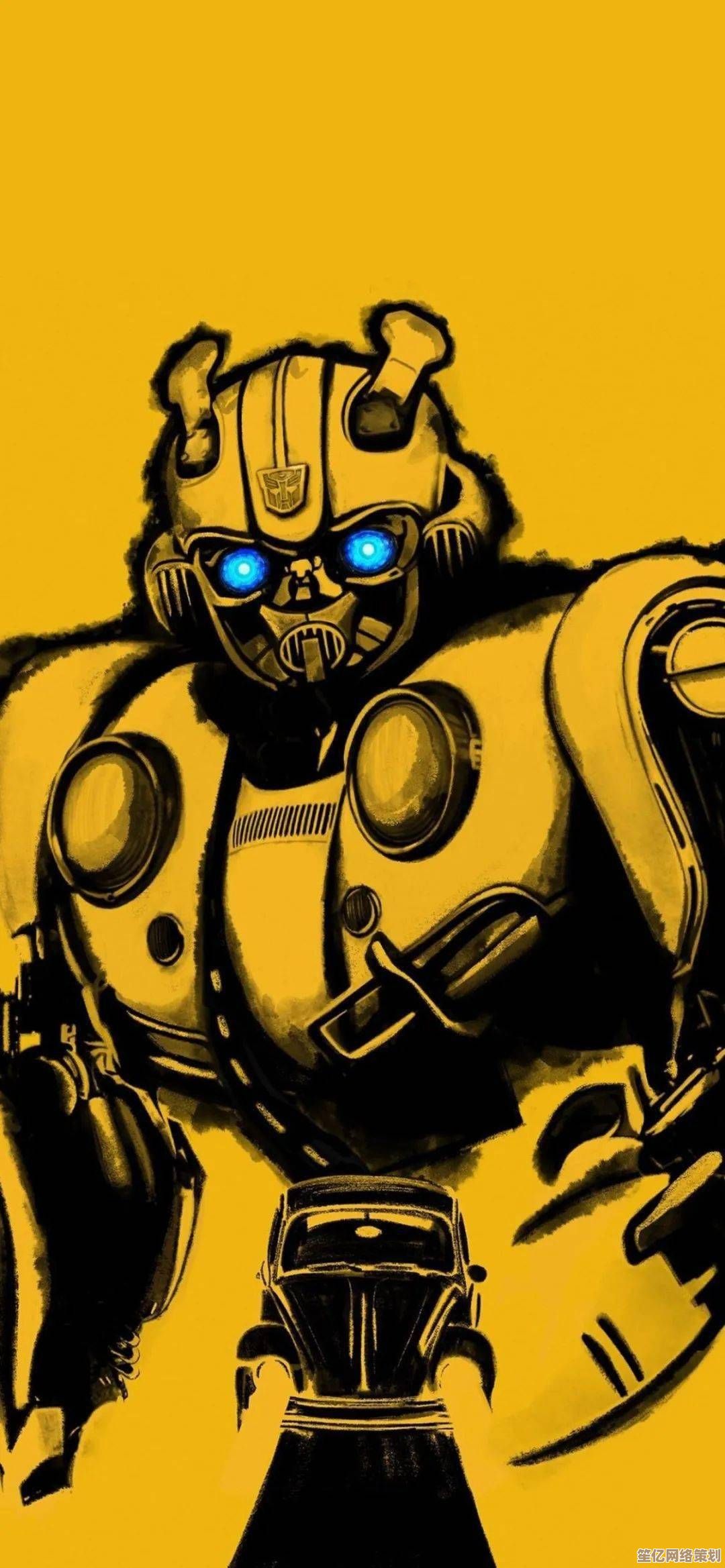

突破传统设计,大黄蜂手机带来前所未有的交互革命!

- 问答

- 2025-09-30 01:37:28

- 2

突破传统设计,大黄蜂手机带来前所未有的交互革命!

说实话,每天在同样的玻璃板上划来划去,跟擦窗户有什么区别?🤷♂️ 上下滑动、点击、偶尔长按…这套交互逻辑用了十几年,像件穿到发白起球的旧T恤,舒适但毫无惊喜,我盯着手里这块光洁的“板砖”,心里嘀咕:科技狂奔了这么久,为什么我们和手机的“对话”方式,还停留在原始社会?

直到上周地铁上,我旁边那位小哥的操作让我差点坐过站,他根本没碰屏幕!手指悬在手机上方几厘米处,像指挥家一样轻轻一划——屏幕上的电子书就流畅地翻页了✨,我眼睛都直了,这什么黑科技?他有点得意地晃了晃手机——亮黄色的后盖,中间一道粗犷的黑色条纹,像只蓄势待发的机械蜂,大黄蜂手机?这玩意儿真不是噱头?

好奇心害死猫,我立刻冲去体验店,店员递给我真机时,我习惯性地想找“Home键”在哪——结果指尖触到侧边一个微微凸起的、带着磨砂质感的悬浮感应球,它居然能360度无死角滑动!拇指轻轻拨动它,屏幕上的光标就像有了生命,精准地滑向目标,浏览长网页?不用再疯狂上划,拇指贴着感应球画个圈,页面就听话地匀速滚动起来,流畅得让我想起小时候玩过的滚珠迷宫玩具,这感觉…像第一次摸到iPhone的滑动解锁,笨拙又充满新鲜感。

最颠覆的还在后头,我试着用悬浮球打开相册,选中一张照片想放大——这次手指没碰任何按键,只是对着屏幕做了个“捏合”手势,照片真的放大了!😲 店员看我一脸懵,笑着解释:“它靠前置摄像头阵列捕捉你手指的空间动作。” 我像个刚进城的土包子,对着空气反复“捏”着,玩得不亦乐乎,这让我想起小时候第一次用任天堂Wii的体感手柄,对着电视挥网球拍,那种脱离物理按键的奇妙自由感,久违了。

后来在星巴克,我忍不住掏出新入手的“大黄蜂”显摆,朋友老张,一个资深果粉,嗤之以鼻:“花里胡哨,误触怎么办?续航崩了吧?” 我直接把手机推过去:“试试?” 他半信半疑地拿起,拇指无意识地在悬浮球上摩挲了几下——屏幕上的音乐App图标瞬间被精准选中,他愣了一下,又试着对着屏幕做了个“上抬”手势,正在播放的歌曲音量真的变大了!他憋了半天,嘟囔一句:“…有点东西。” 我看着他偷偷又做了几次“上抬”手势,嘴角忍不住上扬,至于续航?用了一整天,从早到晚的会议、刷视频、甚至玩了几局体感小游戏,到家居然还剩20%——这电量焦虑缓解得有点不真实。

这手机最打动我的,倒不是某个炫酷功能,而是它把“交互”从冰冷的“指令输入”变成了有温度的“空间对话”,传统触屏像隔着层毛玻璃喊话,费力又模糊;而大黄蜂让我感觉手指真正“伸进”了数字世界,能更精细地“触摸”和“塑造”内容,压力感应边框能感知我握持的松紧,自动调整误触阈值;悬浮球配合微手势,在拥挤的地铁里单手回消息快如闪电…这些细节堆叠起来,形成一种奇妙的“掌控感”。

科技迭代的本质,是不断打破人与工具间的“墙”,从键盘鼠标到触屏,每一次突破都让操作更直觉、更贴近本能,大黄蜂这次把交互从二维平面拉进三维空间,笨拙吗?初期肯定有,完美吗?远谈不上,但它勇敢地捅破了那层我们习以为常的“玻璃天花板”,让冷冰冰的数码世界,第一次有了能被“手势”温柔拂过的空气感,下一次交互革命会是什么?全息投影?脑机接口?谁知道呢,但至少现在,我手指悬停在屏幕上方,轻轻一捏,看着照片在眼前绽放——这感觉,真像第一次学会飞翔。🚀

这玩意儿,用久了怕是再也回不去“擦玻璃”的日子了。

本文由钊智敏于2025-09-30发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/14331.html

![[QQ幻想]穿越虚拟时空,踏上充满奇迹与挑战的奇幻探索之旅](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/09/20250930030408175917264820261.jpg)