道格拉斯·恩格尔巴特:从鼠标创造到人机协同的科技远见

- 问答

- 2025-09-29 17:55:23

- 2

道格拉斯·恩格尔巴特:那个在1968年就瞥见未来的孤独先知

第一次笨拙地握住鼠标,是在小学那间弥漫着灰尘和旧书气味的计算机房里,那个滚轮在下方吱呀作响的塑料玩意儿,让我在Windows 95的桌面上画出了歪歪扭扭的线条,老师说:“这叫鼠标。” 仅此而已,没人告诉我,这玩意儿背后藏着一个男人,一个在1968年就为我们今天的世界按下“开始”键的人——道格拉斯·恩格尔巴特,更没人告诉我,他真正想做的,远不止是发明一个点击工具🤯。

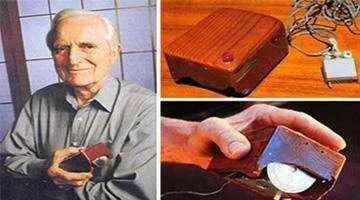

1968年12月9日,旧金山,恩格尔巴特站在台上,对着上千名计算机专家,进行了一场后来被尊为“所有演示之母”的表演,我后来在模糊的录像里看到这一幕:他穿着白衬衫,头发梳得一丝不苟,在一个巨大的投影屏幕前操作着一个简陋的木盒子——世界上第一个鼠标原型,他点击、拖拽,屏幕上出现了清晰的窗口和链接——超文本的雏形第一次在公众面前呼吸,他甚至和远在几十公里外的同事进行了实时视频通话,共享着同一个屏幕工作空间——网络协作的幽灵在1968年就已被他召唤出来。

想想看,1968年!那时我父母都还没出生,个人电脑?互联网?简直是天方夜谭,主流计算机还在用打孔卡,像一栋栋冰冷的铁柜子,只服务于政府和大型企业,而恩格尔巴特呢?他坐在自己那个名为“增智研究中心”的实验室里,脑子里想的却是如何用机器“增强人类智能”,让普通人也能借助工具解决复杂问题,他称之为“Bootstrapping”——人类用工具提升自己,再用提升后的智慧去创造更好的工具,如此循环上升,这想法本身,就带着一种科幻般的诗意和野心,不是吗?✨

可现实呢?现实是骨感的,那场石破天惊的演示之后,世界似乎只记住了那个“木盒子鼠标”,鼠标被施乐公司捡走,又被乔布斯“偷”去用在苹果电脑上,最终风靡全球,但恩格尔巴特更核心的愿景——那个关于人机共生、集体智慧网络化的宏大蓝图,却像被遗忘在阁楼上的旧图纸,积满了灰尘,他晚景据说颇为清贫,甚至需要卖掉那枚象征最高荣誉的图灵奖奖牌来支付医疗费用,这太讽刺了,一个塑造了现代数字世界基石的人,却几乎被这个世界遗忘在角落😔。

有时我会想,我们是不是太健忘了?我们享受着指尖轻点带来的便利,却忘了那个在信息洪荒时代就试图为我们建造诺亚方舟的人,他想要的,从来不是让我们成为机器的奴隶,而是成为驾驭机器、彼此联结、智慧共生的新人类,看看今天的协作工具——Google Docs里多人同时编辑一份文档,Slack里跨时区的团队无缝沟通,甚至开源社区里全球开发者共同编织代码——这不正是恩格尔巴特“集体IQ”概念的粗糙回响吗?只是我们很少意识到,这思想的源头,竟来自半个世纪前那个孤独的演示台。

他像一颗被发射得太早的卫星,在1968年的天空划出耀眼的轨迹,却迟迟等不到地面接收站调准天线,我们后来者,在享用他遗产中最易消化的部分(鼠标、点击、窗口)时,似乎忘了去消化那更富营养也更具挑战性的内核——关于技术如何真正服务于人的深度协同与智慧放大。

鼠标只是他工具箱里最不起眼的一把螺丝刀,而我们却错把那当成了他全部的遗产,那个关于人类智慧与机器共生共荣的炽热梦想,那个在1968年就清晰描绘的蓝图,至今仍在等待我们真正抵达——恩格尔巴特的目光,始终悬在未来的迷雾中,沉默地注视着我们蹒跚的脚步。

他或许没能亲手点亮所有他预见的灯,但他递出的那支火把,至今仍在燃烧。

本文由畅苗于2025-09-29发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/13995.html