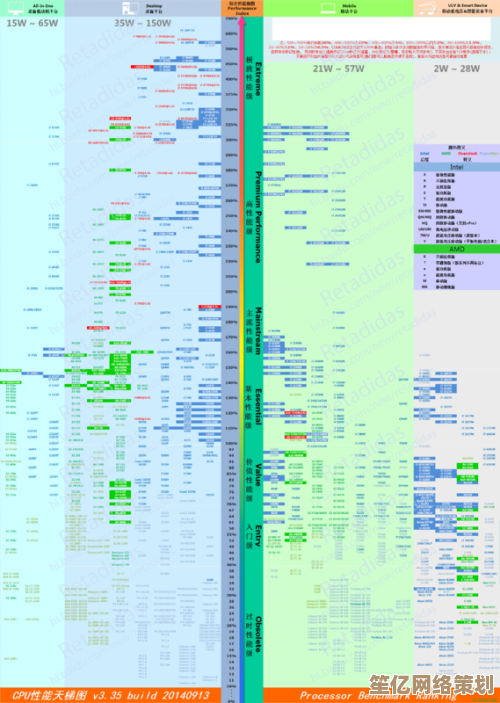

掌握手机图形处理能力:2016移动显卡天梯图及性能排名详解

- 问答

- 2025-09-29 13:16:59

- 2

2016移动显卡天梯图及性能排名详解

2016年,我攥着刚发烫的小米5,在公交站台笨拙地滑动屏幕,试图加载一张高清壁纸,那会儿,手机图形处理能力对我而言,还只是个模糊的概念——无非是“打游戏流不流畅”罢了,直到某天,在朋友的一加3T上体验了一把《崩坏3》的流畅丝滑,才猛然惊觉:原来掌中这块屏幕背后的“小宇宙”,竟能爆发出如此迥异的能量,我像着了魔一样,开始深挖那些藏在芯片里的图形秘密。

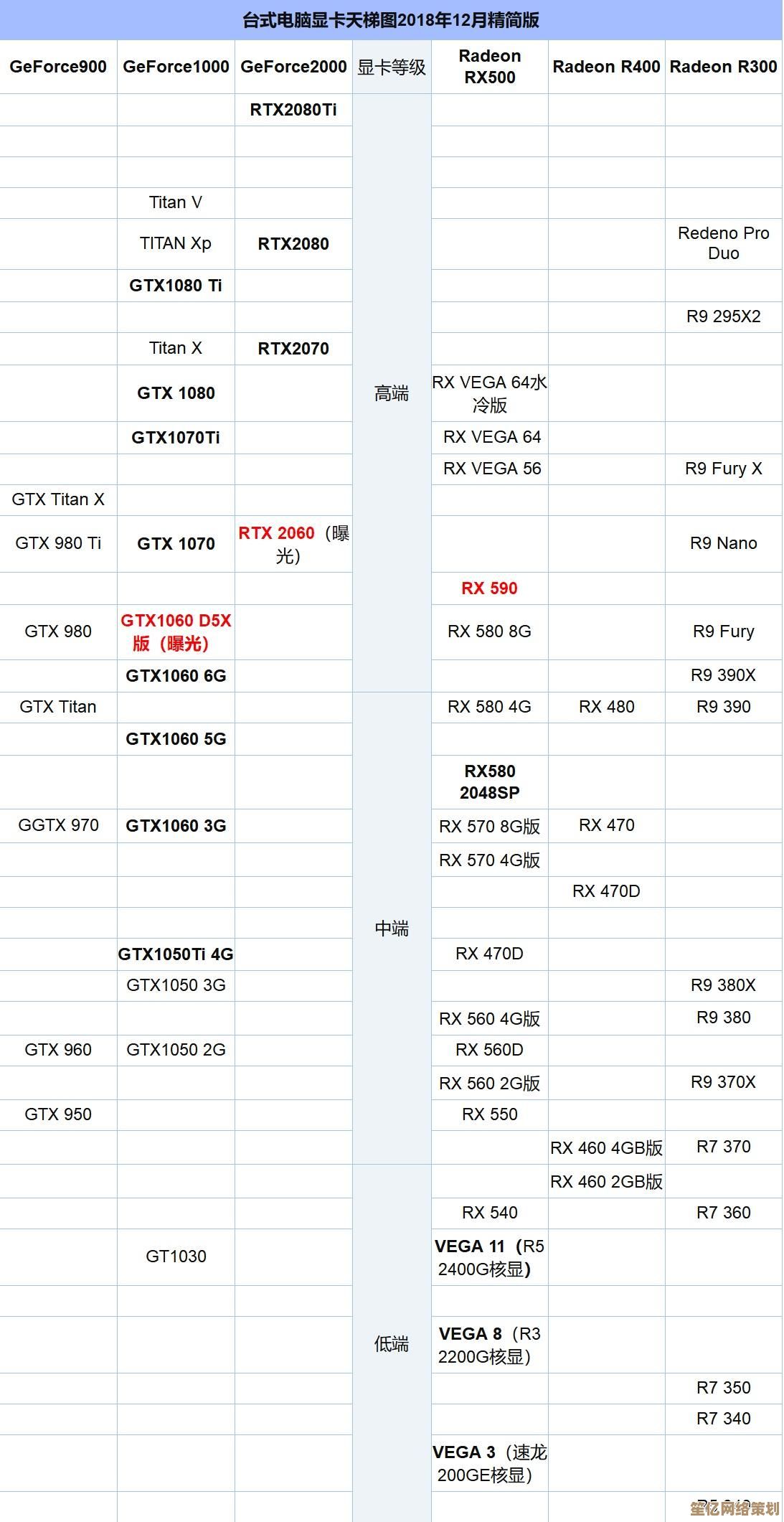

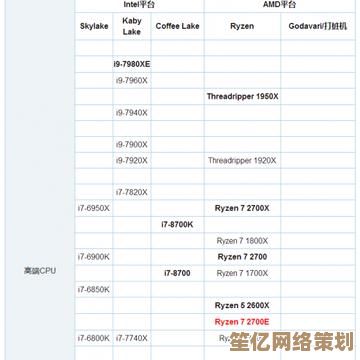

2016年,移动GPU的“战国时代”

那年头,移动GPU江湖可谓群雄并起,各显神通,高通家的Adreno 530(骁龙820/821)稳坐头把交椅,像一位内力深厚的宗师,它集成在小米5、一加3T这些旗舰机里,跑起《狂野飙车8》来,车身金属反光锐利得晃眼,轮胎摩擦路面的粒子效果也毫不含糊,记得在朋友的一加3T上玩《真实赛车3》,高速过弯时车身姿态和光影变化流畅得让人忘了呼吸——那种细腻,是当时许多中端机难以企及的。

紧随其后的是ARM Mali阵营的悍将们,三星Exynos 8890(如Galaxy S7/S7 Edge国际版)搭载的Mali-T880 MP12,堆了整整12个核心,像一支训练有素的军团,理论性能爆表,尤其在处理复杂光影和大量粒子特效时(聚爆Implosion》里漫天飞舞的爆炸碎片),确实有股蛮力,但实际用起来,总觉得它有点“莽”,功耗和发热控制不如Adreno 530那般“收放自如”,夏天捧着S7 Edge打游戏,后盖的温度总让人担心它下一秒就要“罢工”。

华为海思Kirin 955(Mate 8/P9)用的Mali-T880 MP4,核心数砍半,性能自然矮了一截,玩《王者荣耀》团战激烈时,偶尔会感觉画面轻微“卡顿”一下,技能特效一多,帧率波动就明显了,它更像是个勤恳的“经济适用型”选手,日常够用,但别指望它挑战极限。

而PowerVR GT7600(苹果A9/A9X)则像个低调的世外高人,iPhone 6s/6s Plus和初代iPad Pro(9.7寸)里藏着它,苹果的软硬结合太“狡猾”,Metal API优化得天衣无缝,玩《无尽之剑3》这种画面华丽到炫目的游戏,iPhone 6s的流畅度和稳定性,硬是让同期很多安卓旗舰都显得有点“喘”,这份优雅只属于iOS生态,安卓用户只能眼巴巴看着。

天梯图上的“遗珠”与“怪咖”

除了这些主流选手,2016年还有些有趣的“非主流”:

- NVIDIA Tegra X1 (Shield Android TV): 这颗桌面级的“芯”塞进电视盒子里,性能怪兽无疑,用它串流PC游戏或跑原生大作(如《半条命2》安卓移植版),画面细节和帧率碾压所有手机GPU,可惜,它属于客厅,不属于口袋,我曾短暂拥有过Shield盒子,接上4K电视玩《传送门》,那光影效果至今难忘,只是手柄操作终究少了点“掌中乾坤”的沉浸感。

- 联发科Helio X20/X25 (Mali-T880 MP4): 常出现在红米Note 4、魅族MX6等机型上,纸面参数还行,但联发科“一核有难,九核围观”的老毛病加上调度策略问题,实际游戏表现常令人扶额,用红米Note 4玩《阴阳师》刷副本,人多特效多时,掉帧卡顿是家常便饭,发热也感人,它证明了:堆料≠好体验。

性能之外:被忽视的“隐形战场”

光看跑分和天梯图排名,容易陷入误区,2016年,还有几个关键因素深刻影响实际图形体验:

- API战争:Vulkan初露锋芒。 安卓7.0开始支持Vulkan API,这玩意儿能绕过臃肿的系统层,让GPU直接和游戏“对话”,效率大增,Adreno 530对Vulkan支持极佳(如《虚荣Vainglory》Vulkan版),帧率提升明显,而Mali阵营当时支持稍慢,华为Mate 9(Kirin 960 + Mali-G71 MP8)才赶上这波红利,API优化这“软实力”,往往比硬件参数更影响“体感”。

- 散热与降频:性能的“紧箍咒”。 再强的GPU,发热降频就成“纸老虎”,三星S7 Edge的Mali-T880 MP12,性能释放常被发热拖累,反倒是采用更保守散热设计或调度策略的机型(如某些骁龙820机型),长时间游戏反而更稳,我清晰记得,朋友那台S7 Edge玩半小时《NBA 2K16》后,边框烫得拿不住,画面也开始“慢动作”,而我的小米5虽然也热,但还能勉强维持流畅。

- 屏幕分辨率:甜蜜点的选择。 2K屏(如S7 Edge)对GPU压力远大于1080P屏(如一加3T),很多2K屏手机为了保续航和流畅度,游戏时自动降分辨率渲染,实际观感可能反不如原生1080P屏清晰锐利,当时就常争论:要极致细腻的2K静态显示,还是要更流畅的1080P游戏体验?这问题在2016年无解。

回望2016:掌中“小宇宙”的觉醒之年

站在2023年回望,2016年的移动GPU性能,在今天看来或许平平无奇,但正是那一年,我真正意识到,手机图形处理能力不再是“能玩就行”的附属品,它开始深刻塑造我们的移动娱乐体验,甚至挑战着传统游戏设备的边界,Adreno 530的均衡高效、Mali-T880 MP12的暴力堆料、PowerVR GT7600在iOS生态内的优雅从容,连同Vulkan API带来的曙光,共同构成了移动图形处理能力觉醒的关键节点。

那一年,我们盯着发烫的屏幕,在《Pokemon GO》的AR世界里奔走,在《王者荣耀》的团战中厮杀,在《崩坏3》的绚丽特效里惊叹,每一次指尖的滑动,每一次画面的跃动,背后都是这些图形“小宇宙”在默默燃烧,它们或许不够完美,却真实地、充满烟火气地,将更广阔的数字世界塞进了我们的口袋。

技术永远在狂奔,天梯图年年在刷新,但2016年那份初次被掌中图形力量震撼的悸动,那份在公交站台、在被窝里、在课间十分钟,为流畅画面而欣喜的纯粹,却成了数字记忆里一块独特的像素。

本文由酒紫萱于2025-09-29发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/13807.html