探索乐视手机的实际使用感受:性能、设计与用户反馈

- 问答

- 2025-09-29 12:24:33

- 1

性能、设计与用户反馈

那台乐视Max2被我塞在抽屉深处,金属边框磕碰的痕迹清晰可见,我当初在二手市场淘它时,心头还悬着几分侥幸——毕竟,它曾是乐视生态宏图里一枚被寄予厚望的棋子,如今握在手里,沉甸甸的,像握住了一段被时间冲刷过的野心残骸。

性能:一场勉力支撑的马拉松

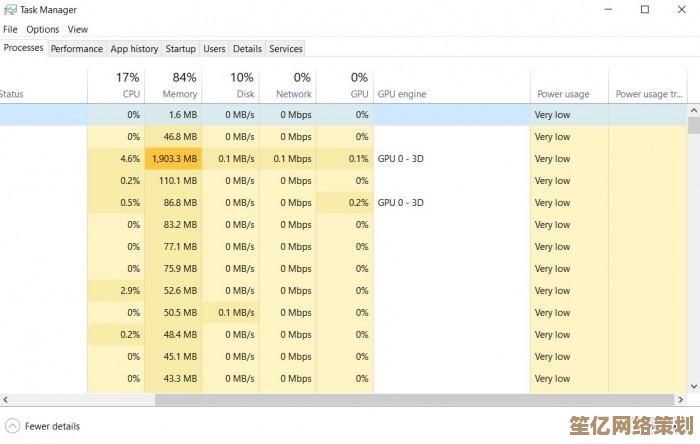

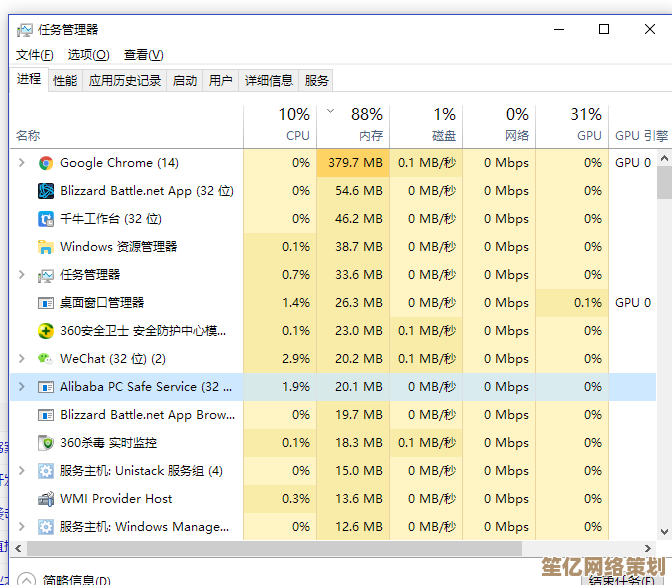

开机,点亮屏幕,系统还是那个基于Android魔改的EUI,界面布局有种……怎么说呢,一种用力过猛的“生态感”,图标挤挤挨挨,仿佛要把视频、音乐、购物一股脑儿塞到你眼前,滑动桌面,初始还算顺滑,但多开几个应用——微信、淘宝、再点开个B站——那股迟滞感就来了,手指划过屏幕,能感觉到画面像被无形的胶水黏住,慢半拍才跟上。

硬着头皮打开《原神》,想试试它的极限,骁龙820的芯,在当年也算风光过,但加载界面就耗尽了耐心,进入璃月港,角色跑动起来,画面帧率肉眼可见地往下掉,卡顿成了常态,发热来得迅猛,后盖金属传导的热量很快烫手,风扇在旁边呼呼地吹也压不住这股燥热,坚持了不到十分钟,系统直接跳出高温警告,强制降频——游戏体验?那是不存在的奢望,日常刷个抖音、微信视频通话,时间稍长,这熟悉的温热感也如影随形,仿佛在提醒你:它老了,别折腾了。

设计:旧日荣光与反人类细节

单论外观,乐视Max2的金属一体机身,即便放在今天,那份冷冽的质感和扎实的握持感,依然能让人触摸到当年贾跃亭口中“生态化反”的一丝体面,无边框ID设计(虽然黑边不小)在彼时也算先锋,设计上的槽点同样鲜明得刺眼,那个Type-C接口,被别扭地安置在机身底部正中央——充电时手机横放桌面?别想了,它倔强地翘着,像个不服输的犟种,更别提那个凸起得毫无美感的摄像头模组,平放桌面时,手机永远处于一种不安的倾斜状态。

用户反馈:散落的声音与沉默的大多数

在线上,关于乐视手机的声音早已稀薄,偶尔在某个冷门论坛的角落,还能看到零星用户发帖:“乐视1S还在当备用机,就接打电话”、“乐Pro3刷了LineageOS,居然还能战”,这些帖子下面,往往跟着几句同病相怜的感慨,或是技术流分享如何刷机续命,更多时候,是沉默,那些曾经庞大的用户群,如同退潮般消散,手机坏了,系统不再更新,服务形同虚设,自然也就失去了发声的理由和平台。

我曾问过小区门口经营多年手机维修的老张,是否还修乐视,他头也不抬,一边拆着苹果的屏幕排线,一边嗤笑:“乐视?早没配件啦!那玩意儿现在收,也就值个不锈钢盆的钱。”他顿了顿,拿起旁边一部屏幕碎裂的乐视手机掂了掂,“你看,这机子做工其实不赖,就是命不好,生错了人家。”这话里,有对硬件的客观评价,也藏着对那个疯狂扩张又骤然崩塌的时代的唏嘘。

抽屉里的余温:它存在的意义是什么?

这台乐视Max2,我偶尔还会拿出来充充电,点亮屏幕,它运行缓慢,发热依旧,那个别扭的充电口依然让我每次插线都忍不住皱眉,它早已不是主力,甚至称不上合格的备用机,那为什么还留着它?或许,它像一枚生锈的勋章,纪念着那个互联网公司跨界造机、梦想膨胀到令人眩晕的年代,它提醒我,再炫目的生态故事,再宏大的PPT蓝图,最终都要落地到用户手中那块会发热、会卡顿、需要每天充电的屏幕上,当服务断供、系统停更、维修无门,再好的硬件也只是一具华丽的躯壳,迅速被遗忘在科技迭代的尘埃里。

握着它发烫的机身,我常想:手机的本质究竟是什么?是参数表上冰冷的跑分?是发布会上炫目的概念?还是用户日复一日,在无数个滑动、点击、等待的瞬间里,累积起来的那份或顺畅或烦躁的真实体感?乐视手机像一面镜子,映照出行业狂飙突进时被轻易忽略的常识——那些无法被生态故事所覆盖的、粗糙而真实的日常体验,才是科技产品最终的价值锚点。

当手机不再只是工具,而成为我们与世界连接的脆弱神经,每一次卡顿、每一度升温都在无声诉说:真正的“生态”,或许不在于捆绑多少服务,而在于能否让一块冰冷的金属与硅片,持续、可靠地传递出生活的温度——哪怕这温度有时烫得让人想放手。

本文由符海莹于2025-09-29发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/13769.html