如何精准选择登机箱尺寸:专家建议与实用策略全面解析

- 问答

- 2025-09-29 10:35:34

- 1

我的血泪教训与实用策略

我至今记得在东京羽田机场那个狼狈的清晨,廉价航空柜台前,那个陪伴我三年的“20寸”登机箱,被面无表情的地勤人员用那个冰冷的金属框一卡——超了!就超了那么该死的1厘米!我不得不蹲在人来人往的通道边,在众目睽睽之下,狼狈地拉开箱子,把几件皱巴巴的衬衫和洗漱包塞进随身背包,那一刻的窘迫和烦躁,真的真的不想再经历第二次,那一刻我才明白,所谓“20寸”的标签,在航司那精确到厘米的框框面前,是多么苍白无力。

航司规定:数字背后的残酷现实(别只看标签!)

“20寸登机箱”——听起来多么标准又安全?这绝对是我踩过最大的坑,那次羽田机场的教训后,我学乖了,我花了整整一个下午,像个偏执狂一样,把我常坐的几家航司官网翻了个底朝天,把那些藏在角落里的“随身行李尺寸限制”一条条抄下来:

- 日航 (JAL): 三边和 ≤ 115cm (高55cm x 宽40cm x 厚25cm) - 我的旧箱子刚好卡在115cm边缘,但厚度超了2cm!

- 乐桃航空 (Peach): 三边和 ≤ 115cm (高55cm x 宽40cm x 厚25cm) - 和日航一样严格。

- 美联航 (United): 高22英寸 x 宽14英寸 x 厚9英寸 (≈56cm x 35.5cm x 23cm) - 注意,他们强调必须能放入头顶行李架。

- 瑞安航空 (Ryanair): 那个著名的、小得离谱的框!高40cm x 宽20cm x 厚25cm(三边和85cm) - 这尺寸,放个稍大点的背包都勉强!想带标准20寸?乖乖交钱吧。

我的血泪建议:

- 抛弃“寸”的幻想: 立刻!马上!把你目标航司官网的具体厘米/英寸数值找出来,打印出来,贴在箱子上都不过分!尤其关注三边和和单边最大值。

- “优先尺寸”是王道: 很多航司(如达美、美联航)明确列出“优先登机行李尺寸”,通常比最大允许尺寸小一圈(比如美联航是22x14x9英寸),选这个尺寸,即使满员,空乘让你免费托运的概率也低很多——别问我怎么知道的,在芝加哥那次满员的航班上,我那个卡着最大尺寸线的箱子就被“温柔建议”托运了。

- 廉价航空是魔鬼: 对瑞安、精神、亚洲航空这些,别抱侥幸心理!他们的框就是圣旨,要么买他们指定尺寸的箱子(小得可怜),要么提前买行李额,在曼谷廊曼机场,我亲眼看着一个欧洲背包客因为箱子塞不进瑞安的框,在柜台前急得满头大汗,最后现场交的钱比机票还贵。

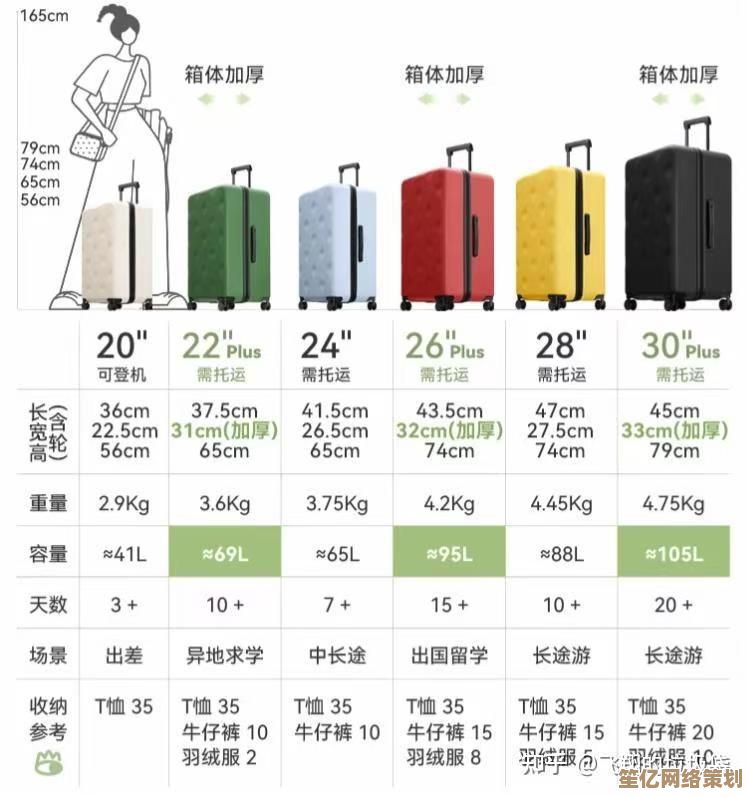

尺寸数字 ≠ 实际容量:箱体设计的魔法与陷阱

你以为标着同样尺寸的箱子,里面都一样大?太天真了!上次在商场,我同时看中两款标着“20寸”的箱子,A款是那种硬壳的,表面光滑漂亮,但一打开,内壁厚得感人,实际能装的空间感觉缩水了一圈,B款是软帆布的,看起来朴实无华,但内壁薄,还带弹性的扩展层,感觉能多塞进一件厚外套和一双鞋!更别提B款那些巧妙的分隔层和网兜,让我的电源线、洗漱包、小相机各得其所,不用像在A箱里那样,每次开箱都像经历一场小型爆炸。

容量选择的灵魂拷问:

- 你是“极简主义者”还是“有备无患党”? 我有个朋友,3天出差,一个轻便背包搞定,令人发指,而我?即使是2天短途,也得带上备用鞋、不同场合的衬衫、应对突发降温的薄外套、还有我那套沉重的相机... 认清自己!如果你像我一样是后者,在合规前提下,选内壁薄、结构紧凑、有扩展层的箱子,榨干每一寸空间。

- 轮子和拉杆是“空间小偷”: 别小看它们!硬壳箱的内凹设计、软箱的轮子仓,都会吃掉宝贵的内空间,选箱子时,把手伸进去摸摸,感受一下轮子凸起的位置有多高,拉杆占用的宽度有多少,我淘汰掉的那个旧箱子,拉杆系统占了两侧巨大的空间,导致中间实际能用的地方很窄,放个稍微宽点的文件夹都别扭。

- 分隔设计是效率神器: 有没有试过在安检时,为了找一瓶小小的液体,不得不把整个箱子翻个底朝天?好的分隔设计(比如独立的电脑仓、湿物袋、可拆卸隔板)能救命,我现在用的箱子,电脑仓在拉杆侧,过安检时一拉开就能取出电脑,不用动其他东西,省时省力,也避免了在众人面前展示我凌乱内衣的尴尬。

轻便与防护:永恒的跷跷板

轻便和结实,就像鱼和熊掌,我曾在轻便和防护之间反复横跳,最开始图轻,买了个超轻的聚碳酸酯硬壳,结果第一次托运(被迫的),下飞机就发现角上裂了个口子,心疼死,后来换了个厚重的铝镁合金,结实是真结实,感觉能当防弹盾牌用,但空箱自重就快赶上我装完东西的重量了,拎着它跑航站楼换乘,感觉像在练举重,胳膊第二天还酸。

我的平衡之道:

- 主要登机?轻是王道: 既然目标是塞进头顶行李架,重量绝对是关键,想想你要把它举过头顶的那一刻!优质的尼龙、帆布、或者特定型号的轻量级PC/ABS硬壳(注意看产品标注的重量)是首选,我现在的主力登机箱就是个轻量PC硬壳,自重不到2.5kg,装满了举起来也不至于太狰狞。

- 偶尔托运/易碎品多?防护升级: 如果行程复杂,或者里面装了相机镜头、纪念品等,硬壳(尤其是带防撞角的PC材质)能提供更好的心理安慰和实际保护,但务必确认其尺寸在航司规定内,避免被迫托运时太心疼,我那款铝镁合金的,现在只用于确定会托运的长途旅行了。

- 轮子顺滑度值千金: 相信我,在巨大的机场里,一个轮子卡顿、吱呀作响、推起来歪歪扭扭的箱子,绝对是折磨。万向轮(双排更佳) 是必须的!在买之前,一定要在店里推着它走个来回,感受在不同地面(光面地砖、地毯)上的顺滑度和噪音,我在慕尼黑机场光滑如镜的地面上,推过一个轮子不太灵光的箱子,那声音和手感,简直让人想当场把它扔进垃圾桶。

终极策略:买小一号,做精明的“空间管理大师”

经过无数次实战和教训,我得出了一个有点反直觉但极其有效的结论:在航司规定的最大尺寸内,买小一号! 没错,是“小一号”。

那次在羽田机场的惨痛经历后,我换了个箱子,这次我学精了,没选标称的“20寸”,而是选了一款三边和严格控制在110cm以内的(比日航的115cm上限还小),结果呢?

- 登机从未被拦: 无论是日航、ANA,还是欧洲那些对尺寸虎视眈眈的航司,我这个“小个子”箱子都畅通无阻,甚至被空乘赞许地看了一眼。

- 倒逼高效收纳: 空间小了,反而治好了我的“过度打包症”,我会更仔细地规划每一件物品:卷衣服代替折叠节省空间;选择多功能的衣物和鞋子;用旅行装代替大瓶洗漱品,一个周末的短途出差,这个小箱子居然装得比我以前那个“20寸”更利落、更轻松。

- 灵活机动性大增: 小尺寸意味着更轻(本身自重轻+装的东西少)、更容易在拥挤的机舱或火车行李架上找到位置塞进去,在巴黎那次,航班满员,头顶行李架空间紧张,我的小箱子轻松地塞进了一个狭小的空隙,而旁边那位女士的标准“20寸”硬壳,被空乘无奈地要求托运了——那一刻,我内心有点小庆幸。

出发前的终极试炼:

别等到在机场才祈祷箱子能塞进那个框!在家做一次“压力测试”:

- 装满它: 按照你真实出行的清单,把东西都塞进去。

- 量它: 用卷尺,严格地量三边(高、宽、厚),包括轮子和任何凸起!别自欺欺人。

- 称它: 很多航司对随身行李也有重量限制(7-10kg常见),别超重!

- 拉上它走两步: 感受装满后的重量和推拉是否顺滑,拎起来试试,模拟举进行李架的动作,看是否吃力。

尺寸合适,旅途才顺心

选择登机箱,远不是挑个顺眼的“20寸”那么简单,它是一场与航司规则斗智斗勇、与自我打包习惯和解、在轻便与防护间寻找微妙平衡的旅程,我的经验是:把航司官网的尺寸刻在脑子里,拥抱“小一号”的智慧,重视箱体设计和自身收纳习惯。

一个真正合适的登机箱,应该是你旅途中的可靠伙伴,而不是焦虑的源头,当你能从容地推着它穿过登机口,轻松地把它举进行李架,在目的地打开时一切井井有条,那份顺畅和安心,是再多“看起来很大”的箱子也换不来的,下次买箱子,记得问问自己:它真的能陪我“飞”得轻松吗?箱子合不合适,只有轮子知道。

本文由符海莹于2025-09-29发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/13690.html