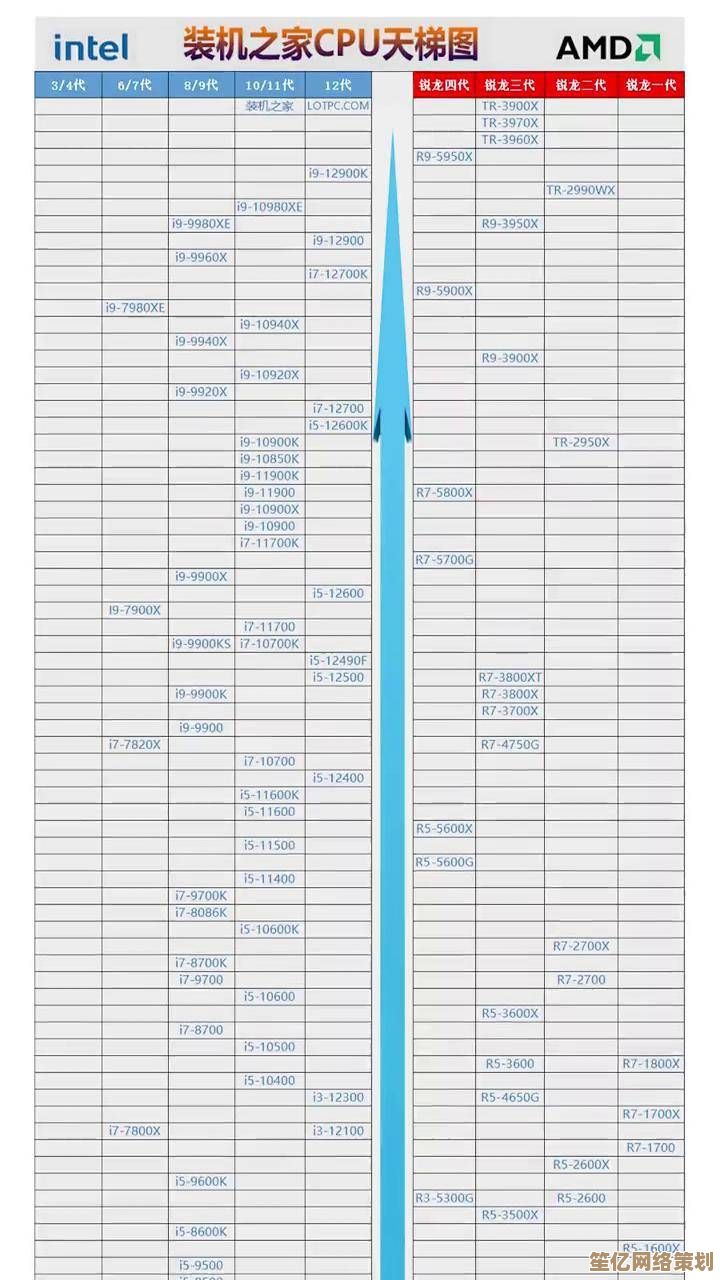

小虫最新解读:2022年CPU性能天梯图揭示处理器排行与技术进步

- 问答

- 2025-09-29 06:15:34

- 1

2022年CPU天梯图,性能狂飙下的真实温度

小虫那份新鲜出炉的2022年CPU性能天梯图,又一次在圈子里搅起了水花,说实话,每次点开这种榜单,心里都带着点拆盲盒的期待和隐隐的焦虑——我的宝贝U,它又掉到哪个犄角旮旯去了?这次也不例外,盯着屏幕,手指下意识地划拉着鼠标滚轮,心里默念着“别掉太狠啊老伙计”。

天梯图上的“变天”:AMD与Intel的贴身肉搏

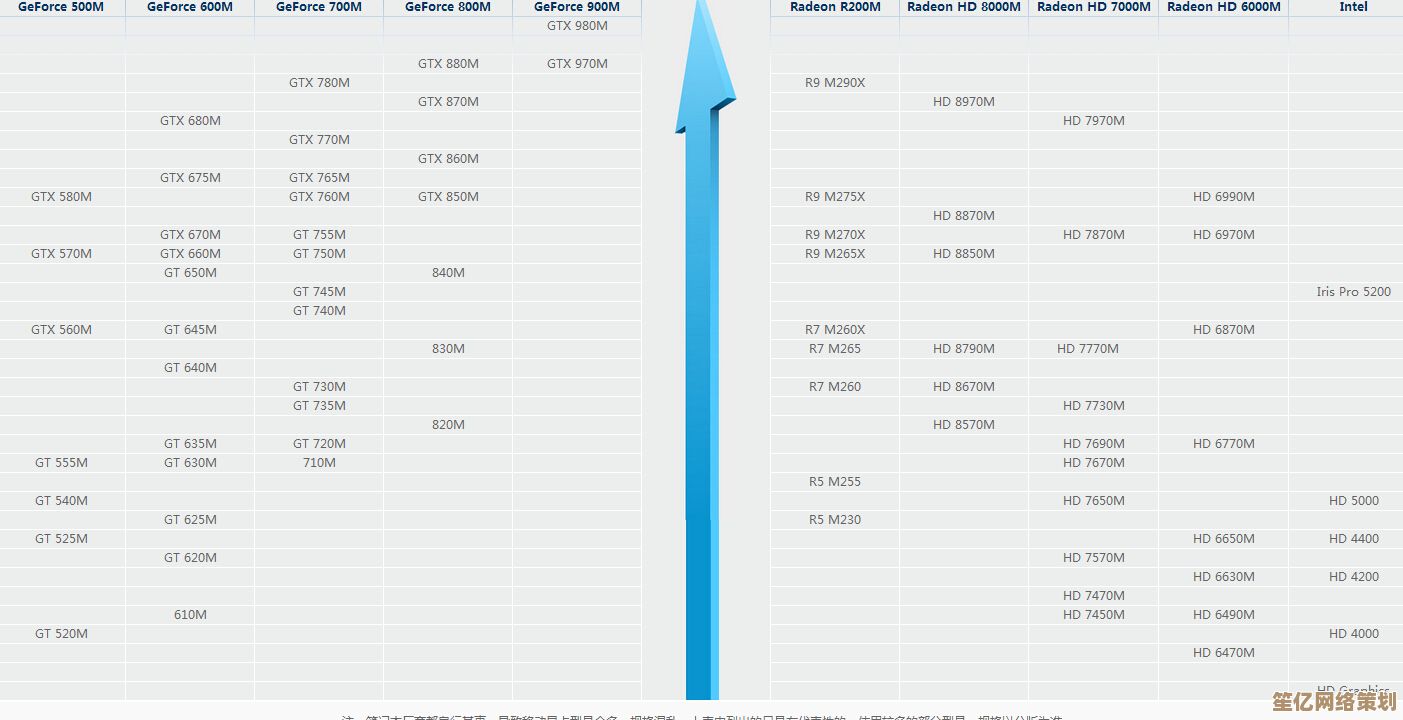

榜单前列,AMD的锐龙7000系和Intel的13代酷睿(Raptor Lake)杀得难解难分,AMD这次真是把“堆核”玩到了极致,7950X那16个大核往那儿一戳,跑分确实唬人,尤其是多线程任务,渲染个视频、编译个代码,那速度嗖嗖的,可转头看看隔壁的Intel,13代酷睿也不是吃素的,特别是那个i9-13900K,搞了个“大小核”的玩法——8个彪悍的性能核(P-Core)加上16个精打细算的能效核(E-Core),这组合拳打出来,单核性能猛地一塌糊涂,打游戏、日常操作快得飞起,多线程跑分也一点不含糊,硬生生把AMD的领先优势给抹平了不少,甚至某些项目还反超了,说真的,这代Intel有点“不讲武德”的意思了,性能提升幅度大得有点不像“挤牙膏”。

真实世界的“翻车”现场:装机囧事与散热焦虑

天梯图上的数字再漂亮,落到自己手里才是真章,前阵子帮表弟装新机,他预算有限又眼馋高性能,最后咬牙选了颗锐龙9 5900X(就是上一代Zen3的旗舰),装机过程倒是顺利,点亮那一刻成就感满满,结果呢?一跑《赛博朋克2077》,那原装散热器(对,就是那个祖传的“幽灵棱镜”)压不住啊!风扇直接化身直升机引擎,机箱里传出的啸叫听得人心惊肉跳,CPU温度更是直奔90℃+去了,赶紧手忙脚乱关机,连夜下单了个两百多的塔式风冷才勉强压住,这经历让我明白,天梯图上的“性能怪兽”,背后往往藏着一个“散热焦虑”的坑,AMD这代锐龙7000(Zen4)积热问题似乎更明显了,朋友那颗7700X,配着不错的360水冷,日常轻负载都能在50℃左右晃悠,稍微用点力温度就蹭蹭往上窜,总让人心里不踏实,这感觉,就像你买了辆跑车,却总担心它随时会过热趴窝。

技术跃进下的“暗涌”:大小核的甜蜜与烦恼

Intel这代大小核设计(混合架构)绝对是技术上的大跨步,想法很美好:重活交给大核猛干,后台零碎小任务丢给小核处理,省电又高效,理论满分!可现实呢?刚上市那会儿,Windows 11的调度器明显没准备好,经常出现该用大核的时候小核在摸鱼,或者该小核干的活大核又抢过去瞎忙活的情况,导致一些老游戏和应用卡顿、掉帧,体验一言难尽,虽然后续微软和Intel疯狂打补丁优化,现在好多了,但偶尔还是会听到用户抱怨调度不够“聪明”,这让我想起自己第一次用大小核笔记本时,看着任务管理器里那些“摸鱼”的小核,心里总犯嘀咕:它们到底在干嘛?这调度真的靠谱吗?这种技术过渡期的阵痛,天梯图上冰冷的分数可不会告诉你。

“性能过剩”的冷思考:我们真的需要年年换U吗?

盯着天梯图顶端那些遥不可及的旗舰U,再看看自己还在服役的锐龙5 3600(对,就是那颗一代神U),心里忍不住犯嘀咕:现在CPU性能,是不是有点“过剩”了?除了少数硬核玩家、专业内容创作者或者有特殊需求的工作站用户,对于绝大多数人来说,日常办公、上网追剧、甚至玩主流网游和大部分单机游戏,一颗中端U(比如锐龙5 7600X或者酷睿i5-13600K)早就绰绰有余,性能完全溢出了,我桌底下那台老机器,用的还是更古早的i7-4790K,老妈拿它斗地主、看高清剧,流畅得飞起,丝毫没觉得不够用,小虫的天梯图年年更新,性能数字节节攀升,看得人热血沸腾,但冷静想想,我们真的需要为了那点理论上的百分比提升,年年勒紧裤腰带追新吗?尤其是看到去年还高高在上的旗舰,比如5950X,价格已经跌到让人心动的区间时,这种“够用就好”的想法就更强烈了,性能的追逐像一场没有终点的赛跑,而日常的满足感,往往只需要停在某个恰到好处的补给站。

天梯图上的排名像一场盛大的烟火,绚烂地标记着技术狂奔的足迹,然而当指尖触到机箱侧板传来的微温,听见风扇在深夜低鸣,才恍然这场追逐里最真实的刻度并非冰冷的数字,我的老伙计在桌下安静运转,母亲追剧时的笑声清晰可闻——或许所谓顶级性能,终将在生活的褶皱里找到它恰如其分的位置。

本文由水靖荷于2025-09-29发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/13503.html