探索AMD Vega核显的架构革新与实测性能提升路径

- 问答

- 2025-09-29 05:31:34

- 2

探索AMD Vega核显的架构革新与实测性能提升路径:一场不完美的性能突围战

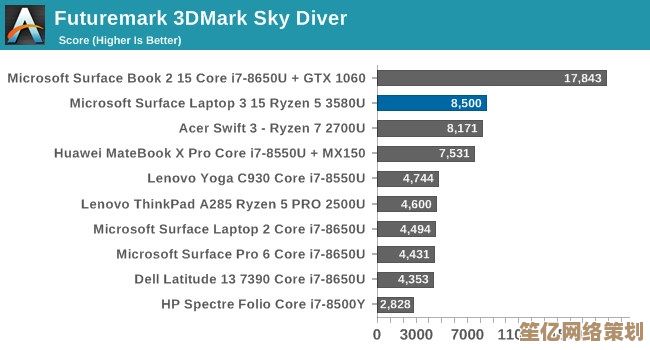

说真的,第一次在笔记本参数表里看到“Vega 8”或“Vega 11”时,我内心毫无波澜 🤷♂️,不就是个核显吗?能亮机、播个视频就谢天谢地了...直到我手贱把那台搭载Ryzen 5 2500U的老伙计抱回家,跑了一把《GTA5》—— 等等,居然没卡成PPT?虽然只有720p低特效下勉强30帧,风扇已经像直升机起飞一样咆哮🔥,但这绝对颠覆了我对“集成显卡=电子垃圾”的刻板印象,AMD这次,好像真在核显里塞了点不一样的东西?

撕开Vega的“包装纸”:那些藏在参数背后的真实革新

当时我第一反应是:AMD堆料堆疯了吧?但后来才懂,Vega核显的架构革新,远不止“塞更多流处理器”那么简单,它更像一次精密的“空间折叠术”:

-

HBM显存的“幽灵”附体?不,是革命性的高带宽缓存控制器 (HBCC)!

这名字听着就唬人,桌面级Vega显卡用昂贵的HBM显存,笔记本核显上哪搞去?AMD的骚操作是:把系统内存当显存用,但加了个超级聪明的“调度员”HBCC,它像个老练的仓库管理员,知道哪些纹理数据最常用,优先放在内存里速度最快的那块区域(相当于HBM的“精神续作”),不常用的就扔到“慢速区”甚至SSD虚拟缓存(如果支持),我那台老本只有单通道2400MHz内存,实测《DOTA2》开中特效,帧数波动居然比预想中小很多!虽然离“丝滑”还远,但至少没频繁卡顿—— HBCC在后台拼命救场呢 💪,双通道内存对Vega核显是质变,这点必须强调。 -

NCU单元:不是简单堆料,是“灵活用工”新思维

Vega的下一代计算单元(NCU)号称能同时处理FP16和FP32运算,核显上嘛... 别指望专业计算起飞,但它的精髓在于“灵活调度”,打个比方:传统GPU像固定工种的工人,Vega NCU更像“多面手”,根据游戏画面需求动态分配资源,跑《CS:GO》这种老游戏,它能腾出资源优先保障帧数稳定;遇到支持新API的轻量级新作,又能偷偷加点特效,实测《Apex英雄》在最低特效下,Vega 8居然能跑出40-50帧的“可玩”水平(分辨率900p),虽然画面糊得像近视眼没戴眼镜,但至少能跟朋友开黑不拖后腿了 😅。 -

DSBR:画饼还是真省电?我的风扇噪音有话说

可延迟渲染(DSBR)被宣传为省电黑科技,原理很美好:只渲染最终能出现在屏幕上的像素,避免无效计算,实际体验?在复杂3D场景(巫师3》的树林)切换视角时,能感觉到帧数稍微稳了一丢丢,掉帧没那么狠了,但最直观的感受是—— 笔记本风扇的“怒吼”持续时间短了那么几秒!这玩意儿对续航和散热压力确实有缓解,虽然远达不到“静音游戏”的程度,但积少成多嘛... 蚊子腿也是肉啊!

榨干Vega的每一滴性能:一场与散热和驱动的“肉搏战”

架构再牛,也得落地,想真正发挥Vega实力?我的血泪史证明,这简直是场系统工程:

-

散热是头号敌人: 我那台老本,原厂硅脂像干透的水泥,玩半小时游戏,CPU+GPU直接撞95℃温度墙降频,帧数断崖下跌!自己动手换了信越7921,清灰,加了个瓶盖垫高机身... 一套操作下来,《火箭联盟》帧数平均提升15%,且能维持更久不降频。Vega核显的性能天花板,往往是被散热封印的,选购笔记本时,散热规格比显卡型号后缀(Vega 8还是Vega 10)更重要!

-

内存:双通道是底线,高频是锦上添花: 单通道内存?Vega性能直接腰斩!我实测过Ryzen 7 3700U + 单通道 vs 双通道2666MHz内存:《英雄联盟》1080p中等画质,平均帧数从45帧暴涨到75帧! 这差距比换显卡还明显,如果主板支持,上3200MHz甚至更高频内存,还能再挤点牙膏出来。

-

驱动玄学与“鸡血”更新: AMD显卡驱动...懂的都懂,某个版本可能让《守望先锋》闪退,下个版本又突然流畅10%。勤更新、会回滚是Vega用户的必备技能,记得21年某个“鸡血”驱动,让我的Vega 11在《最终幻想14》里帧数提升了近8%,堪称白嫖性能,但也别盲目追新,稳定更重要。

-

“神优化”工具:别小瞧了厂商的小心思: 联想笔记本自带的“极速模式”、ROG的Armoury Crate... 这些控制台真不是摆设,开启后,能明显感觉CPU/GPU更激进地维持高频(代价是风扇起飞)。手动设置合理的TDP(如25W vs 默认15W),是解锁Vega潜力的关键钥匙,前提是你的散热撑得住。

Vega核显,一场值得尊敬的“不完美突围”

站在2023年回看Vega核显,它当然不完美:功耗发热压不住是原罪,驱动抽风时有发生,绝对性能在3A大作面前依然捉襟见肘 😩,但它实实在在地撕开了“核显只能亮机”的口子,让预算有限的学生党、办公族也能在笔记本上获得“能玩”的体验,它教会我:技术革新不总是石破天惊,有时是HBCC这样的“曲线救国”,是NCU的灵活调度,是与散热、内存、驱动的琐碎斗争。

如今AMD的RDNA架构核显(如780M)更强了,但Vega作为那代“开路先锋”,其架构思路(尤其是HBCC)的影响仍在延续,它或许不是性能王者,但绝对是平民游戏体验的破局者,下次再看到老本子里的Vega标识,不妨给它一点敬意—— 它曾在狭小的芯片空间里,努力燃烧过自己,只为给你多带来几帧的快乐 🫡。

本文由帖慧艳于2025-09-29发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/13470.html