重现历史CPU性能排行:通过天梯图读懂旧电脑的计算力演进

- 问答

- 2025-09-29 02:04:05

- 1

重现历史CPU性能排行:天梯图里的旧电脑计算力演进

我蹲在二手市场角落,指尖拂过一块布满灰尘的奔腾3主板,铜质散热片在昏黄灯光下泛着微光,像一枚被遗忘的勋章,摊主瞥我一眼:“这玩意儿现在连个手机都比不上喽。”我笑了笑没说话——他不懂,这锈迹斑斑的硅片里,藏着整个数字时代的童年。

奔腾的黄金时代:当MHz还是信仰

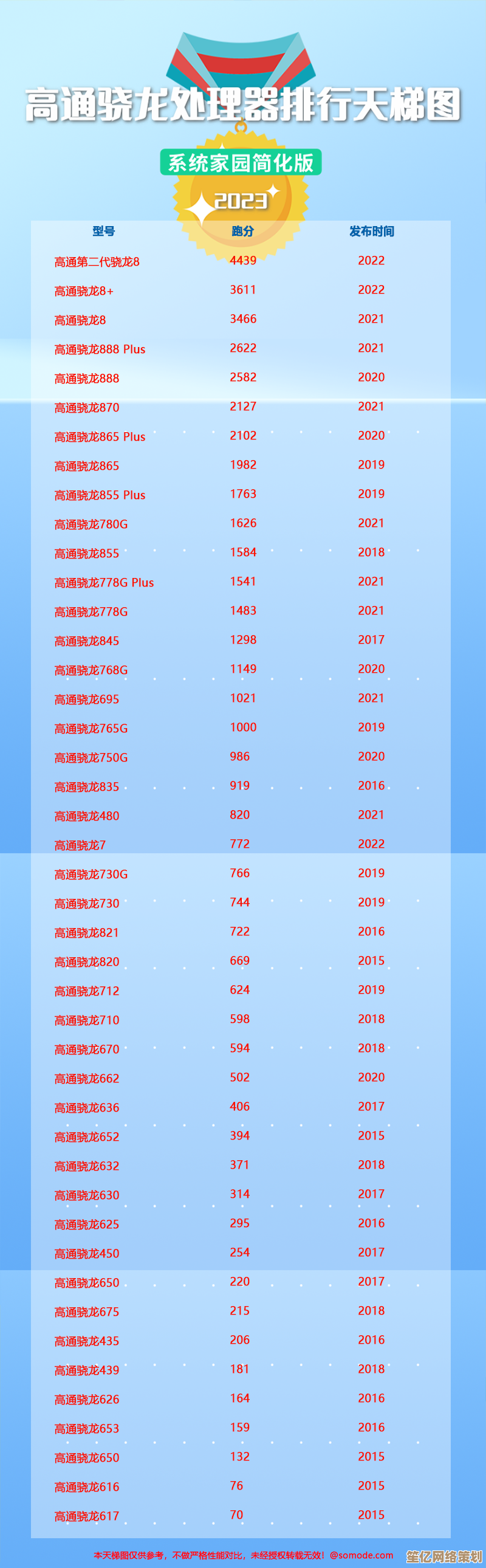

2001年我攥着压岁钱冲进电脑城,柜台上奔腾4 1.7GHz的标签像圣旨般闪耀,隔壁AMD Athlon XP 1800+的“PR值”标牌却让我困惑:“明明数字更小,凭啥说比奔腾快?”直到亲眼看见同学用Athlon流畅运行《魔兽3》,而我的奔腾4在过场动画卡成PPT——那是天梯图给我的第一课:MHz神话早该被埋葬在硅谷的尘埃里。

那年DIY杂志附赠的CPU天梯图被我贴在床头,英特尔与AMD的战线在图纸上犬牙交错:Northwood核心的奔腾4在3GHz高墙前气喘吁吁,AMD的Barton 2500+却以1.83GHz的频率在游戏帧数上完成绝杀,我抚摸着杂志上AMD芯片的烫金logo,突然理解父亲说的“别被表面数字骗了”。

胶水双核的荒诞剧

2006年奔腾D的广告铺天盖地:“首款双核处理器!”当我兴冲冲装上机,渲染视频时风扇的尖啸吓得猫窜上窗帘,后来拆开机箱才发现,所谓“双核”竟是两片奔腾4芯片粘在同一个基板上——英特尔用物理胶水粘合的伪双核,在散热与功耗的泥潭里挣扎。

此时天梯图上,AMD Athlon 64 X2的曲线像优雅的登山者,帮表姐装机时选了3800+,她剪辑婚礼视频时惊呼:“原来电脑可以安静得像没开机!”机箱里散热器轻柔的风声,吹散了英特尔胶水双核的焦糊味。

酷睿的逆袭与推土机的悲歌

2008年我在中关村摸到Core 2 Duo E8400的瞬间,金属顶盖的冰凉触感直抵神经,这颗3GHz的芯片运行《孤岛危机》时,机箱温度比奔腾D低了整整18℃——英特尔用酷睿架构完成自我救赎,天梯图上那条陡峭的上升曲线,像悬崖边突然架起的云梯。

而AMD在推土机时代的迷茫令人心碎,2012年咬牙购入FX-8150,八核心的纸面参数堪称豪华,可当我在Premiere里拖动时间轴,风扇的嘶吼声中渲染进度条像垂死病人的心电图,天梯图上那根颤抖的横线,成为AMD漫长冬夜的刻度。

天梯图里的生命曲线

如今打开最新CPU天梯图,那些曾叱咤风云的名字蜷缩在底部:Athlon 64如同侏罗纪的化石,初代i7像退休的老兵,但当我给1998年的奔腾MMX装上Compact Flash转接卡,DOS系统启动的“滴”声响起时,硅基生命的脉搏仍在跳动。

朋友送来他父亲遗留的486电脑,主板上Intel Inside的贴纸已泛黄卷边,我们用老式CRT显示器运行《波斯王子》,像素化的王子在640×480的分辨率里跳跃,风扇声里,朋友忽然说:“原来我爸当年熬夜编程,就是听着这个声音。”

二手市场里,我把那块奔腾3主板装进背包,金属棱角隔着帆布硌在背上,像背着整个少年时代,回家路上经过电子垃圾回收站,生锈的集装箱里堆满主板与芯片,它们在夕阳下泛着紫光,如同硅基文明的集体墓碑。

天梯图终究是条单行道,但那些被迭代的芯片里,仍封存着人类第一次用晶体管模拟思维时的颤栗,我的书架上,历代CPU在静电袋里排列成微型纪念碑群——当指尖划过奔腾Pro粗粝的陶瓷外壳,我仍能听见1995年互联网黎明时的电流嗡鸣。

本文由度秀梅于2025-09-29发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/13321.html